有一種字叫「香港字」?

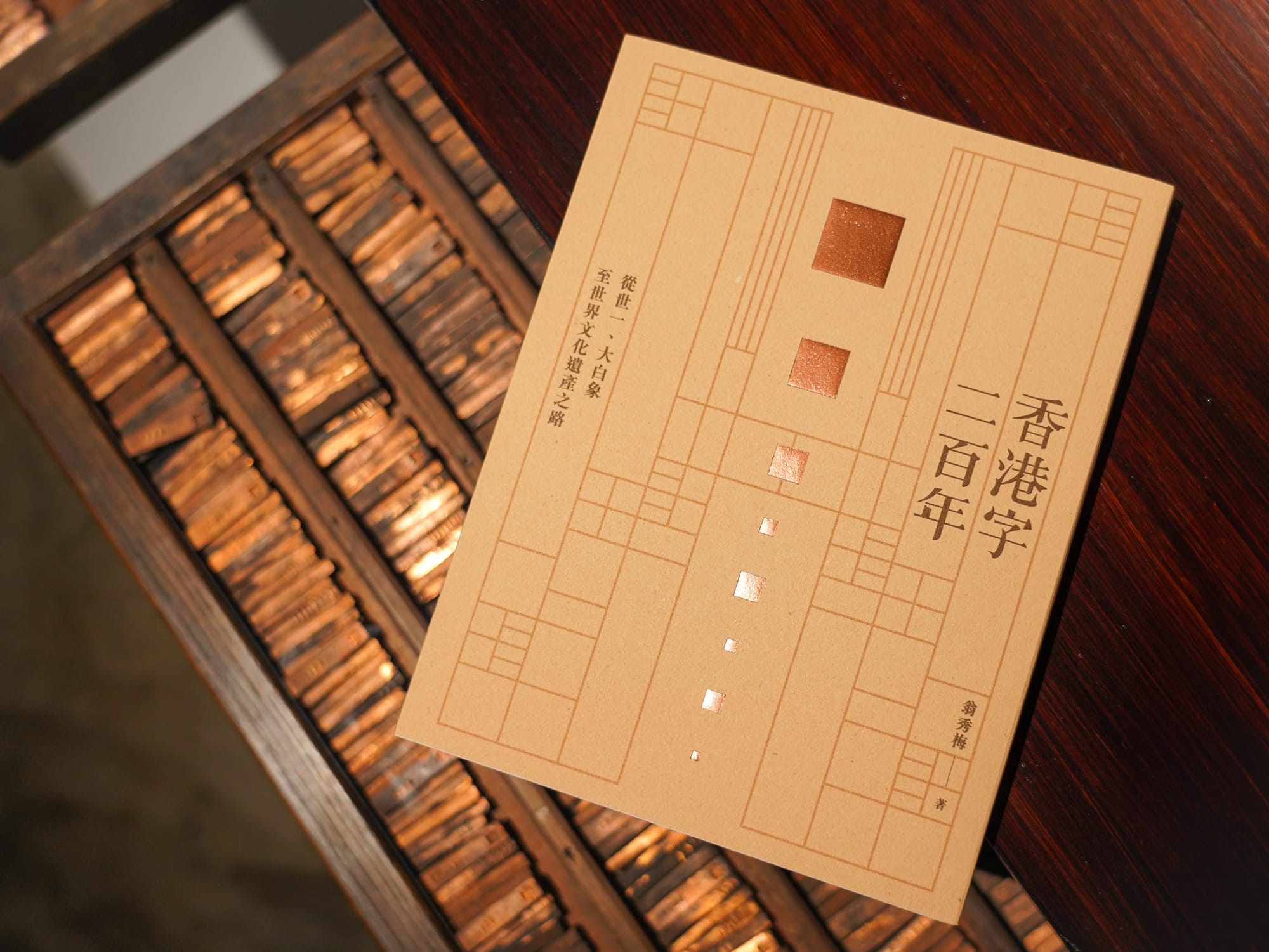

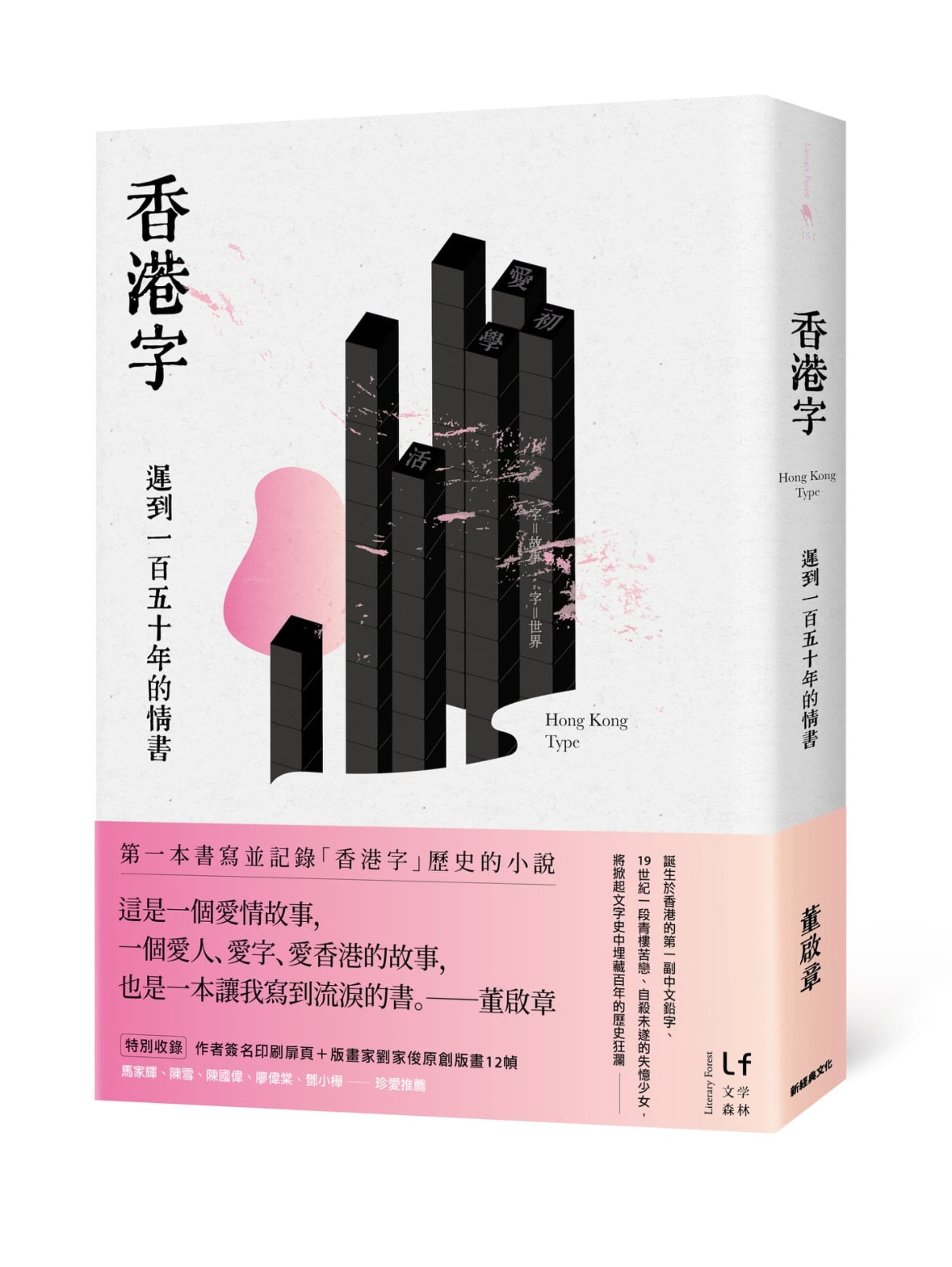

香港版畫工作室的翁秀梅早前出版《香港字二百年:從世一、大白象至世界文化遺產之路》,最近更與百老匯電影中心合作放映兩場活版印刷紀錄片《Pressing On: The Letterpress Film》,藉此道來「香港字」的故事。相信不少人因早年香港文化博物館舉辦的「字裡圖間——香港印藝傳奇」展覽而認知「香港字」,本地作家董啟章亦一樣。他在展覽中見識「香港字」真身後甚為撼動,繼而寫下《香港字:遲到一百五十年的情書》記錄「香港字」故事的小說。究竟甚麼是「香港字」?

「香港字」為傳教而出現?

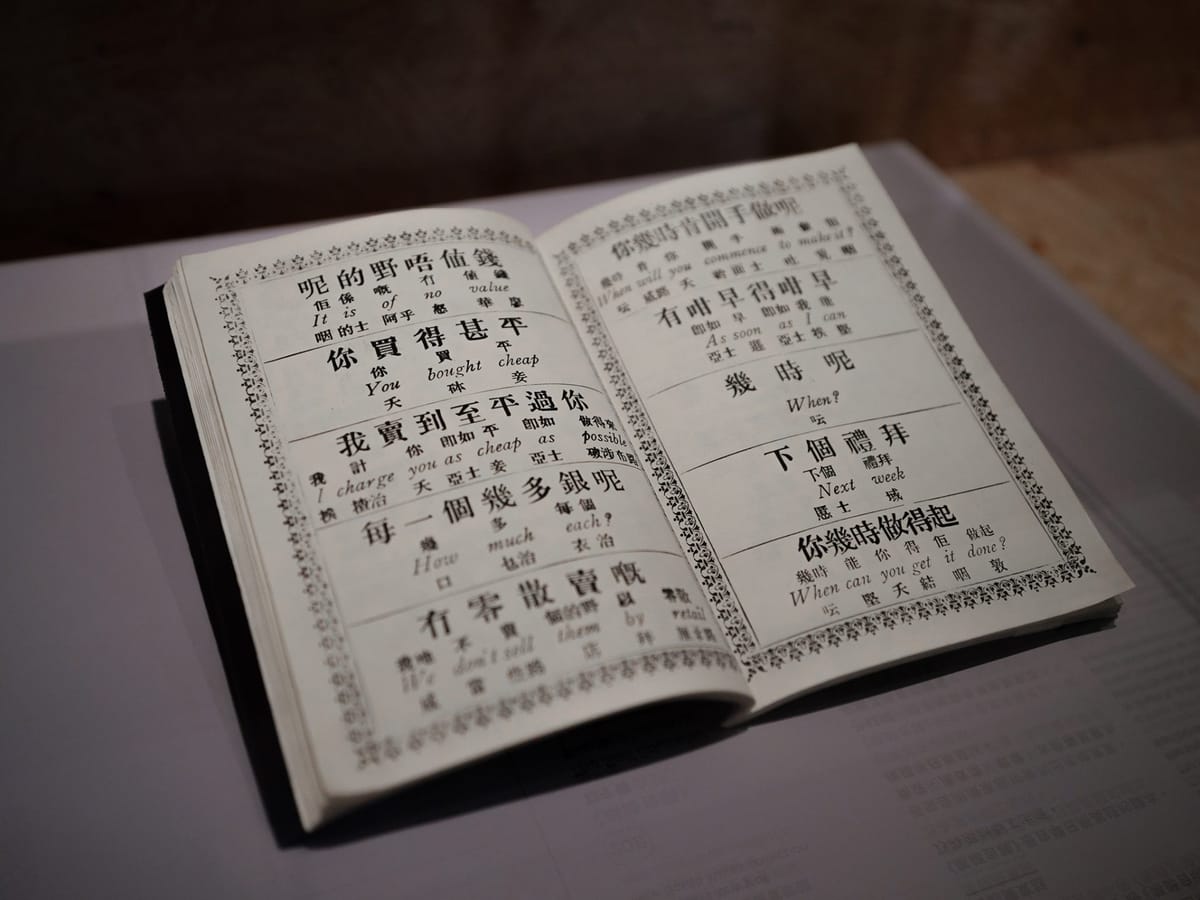

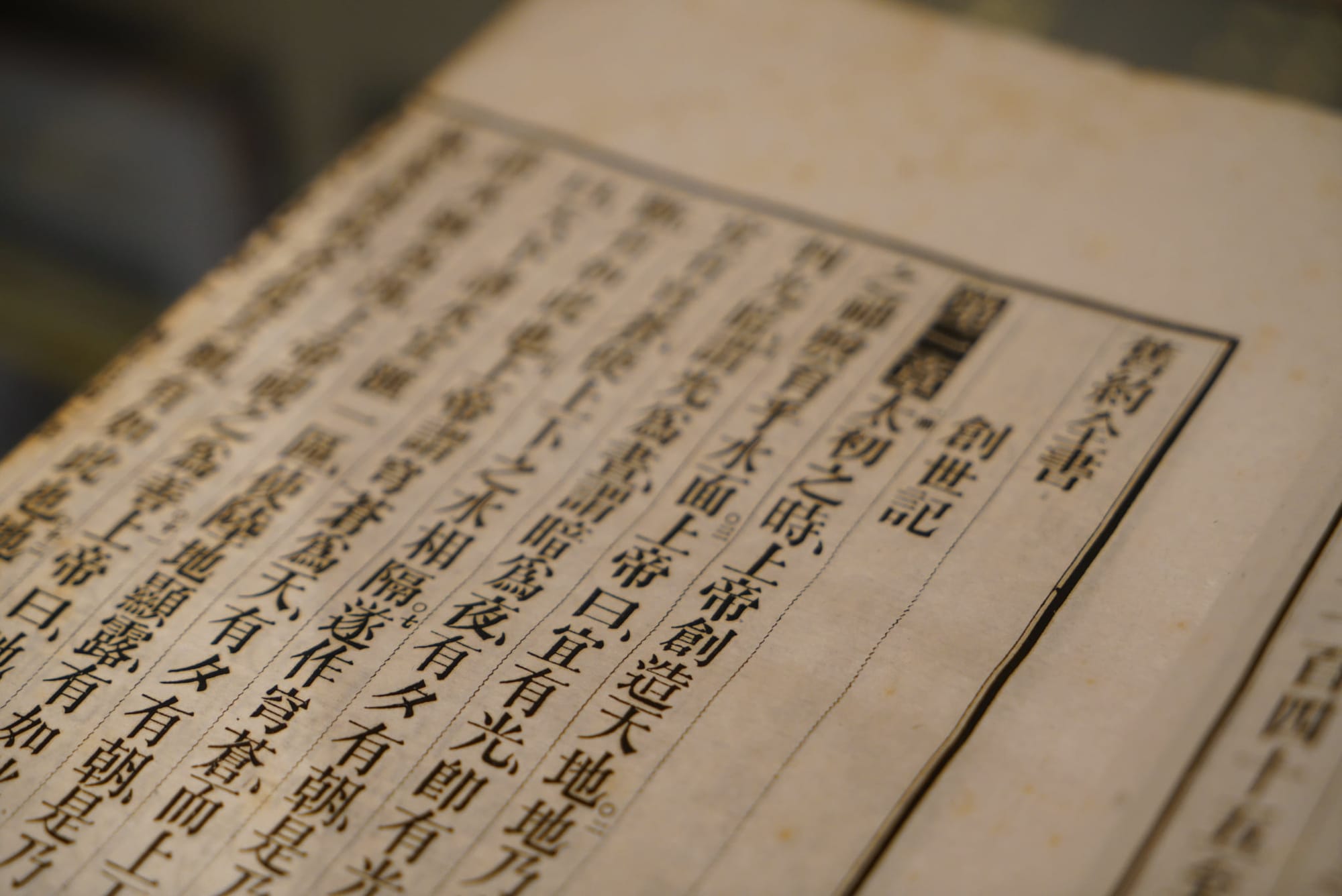

19世紀清廷嚴禁洋人在中國傳教,輕則監禁驅逐重則處死。Robert Morrison獲英國倫敦傳道會委派來華傳教,他偷偷學習中文,翻譯《聖經》實行靠活字印刷無聲傳教。及後來華的傳教士台約爾(Samuel Dyer)開始在馬六甲英華書院研發鑄造中文鉛活字,後來書院遷港、再由Richard Cole完成這套活字。因最後最後這套活字在香港完成,因而稱為「香港字」。

Robert Morrison雖沒有參與鑄造香港字,但他用自己設計的拼音系統編纂第一部廣東話辭典《廣東省土話字彙》,對廣東話文化有很大貢獻,灣仔摩理臣山道及上環摩利臣街因而以其姓氏命名。

除了「香港字」,還有「巴黎字」?

別以為所有中文字也一樣,「香港字」有其獨特的個性。當年有不少傳教士及漢學學者也研發漢字活字,並以製作的城市命名。不過,「柏林字」、「巴黎字」等字體也是把漢字的部首或部件合併組成,因而較易出現破綻或不對稱的缺點。相較起來,有華人工匠參與的「香港字」更貼近雕版字,當中不少字達20、30筆劃以上,來得更為細緻優雅。

香港字與鴨巴甸街的微妙連結

「香港字」最後在1850年代於香港鴨巴甸街鑄造完成,而相隔了百多年後致力推崇活字工藝的香港版畫工作室在今年初進駐位於鴨巴甸街的PMQ。因著這微妙的關連,他們在空間裡特意展示本地印刷業師傅捐贈的文獻檔案,延續中文鉛活字的傳奇故事。現在舉行的專題展覽更以「香港字」為題,追溯背後的源流發展。

細說從頭——鴨巴甸街的印藝傳奇

日期:即日起至8月31日

時間:星期二至日1pm–7pm

地點:當代印藝(中環元創方A座地下SG03-07室)