與傳奇塗鴉藝術家Futura對談:香港個展全解構!

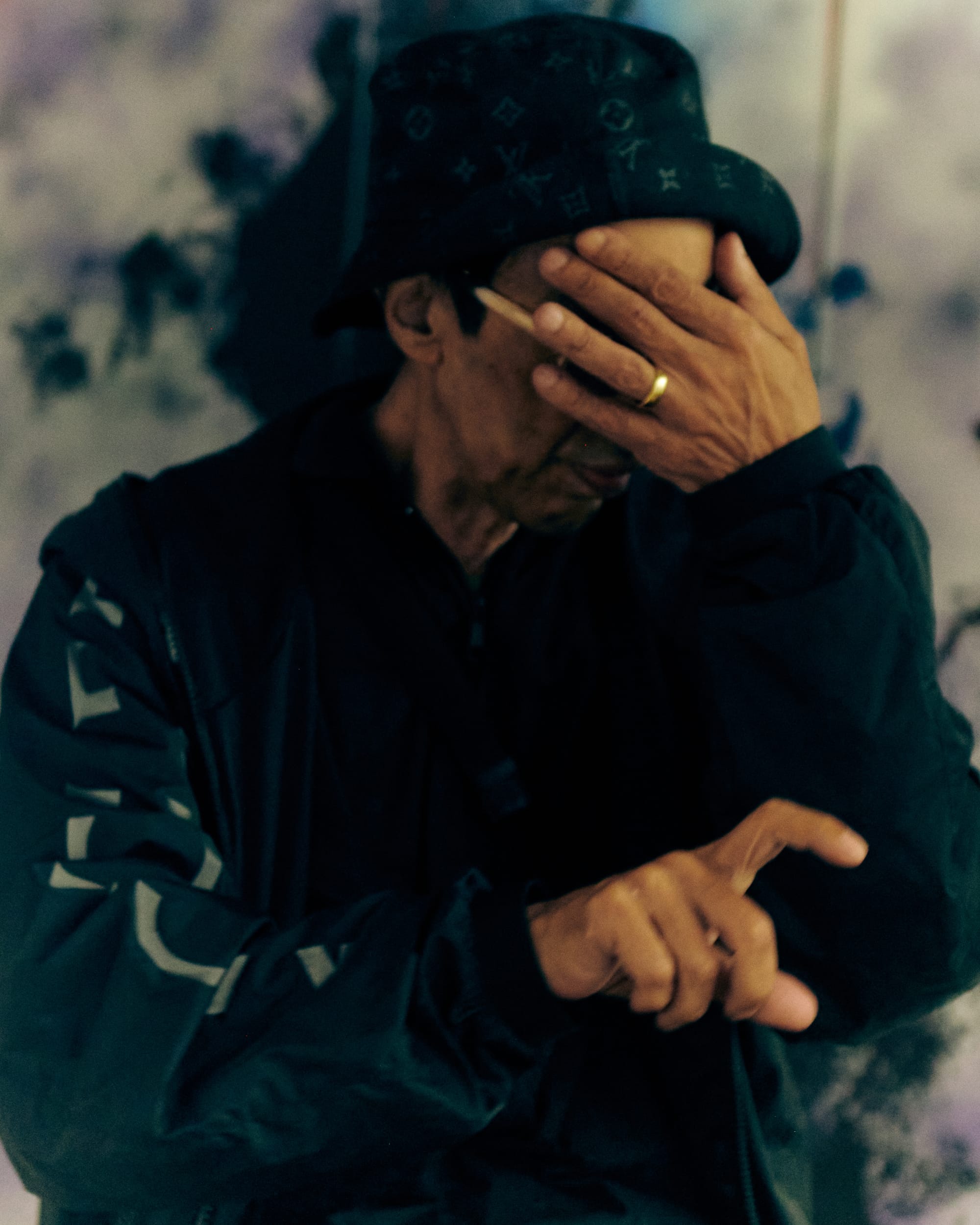

年輕時他叫Lenny,後來成為了Leonard、Futura、Futura 2000、Futura Dos Mil……這些名字都屬於我們認識的美國街頭藝術傳奇人物。他,本名為Leonard Hilton McGurr,15歲之時因面對個人身份危機而走入塗鴉世界,從此成為我們熟知的Futura。過去50多年來在創作世界裡來來去去,最後眼前的Futura還是選擇手執噴罐作畫。

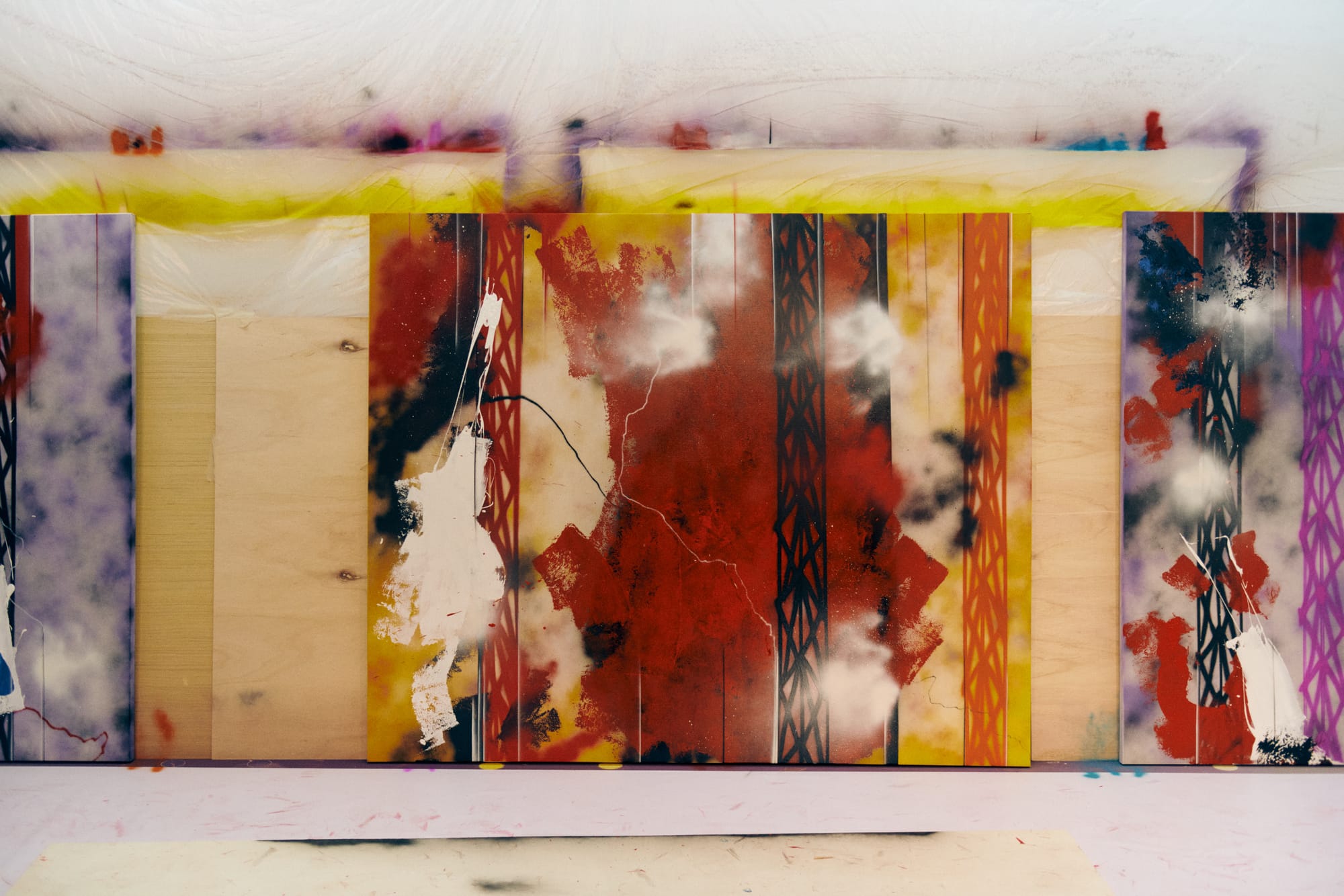

Futura日前親身來港,為全新個展「The Return of the Spray Wizard」作準備。他花了好幾天時間即場繪畫4幅新作,讓大家可以近距離看到他的真跡,體會其創作精神。Futura其中一幅選用其招牌的原子元素主題,而另外三幅為他近年的新嘗試。我們特意於開展前與Futura對談,了解今次新作背後的故事。

Futura新作之一以新界取名?

來港頭兩天Futura跑到大埔入手氣霧噴漆、塑膠彩、畫筆等作畫工具,所以完成後順理成章地將其中一幅畫作名為《New Territories》去記錄這段創作經歷。另一幅作品則名為《Repulse Bay Village》,直截以他創作之地作為作品名字。「我在這裡創作,所以作品名字某程度也有必然的連繫。對於這個地方的記憶,總是關於位置——香港、九龍、新界,但我從未用來作為畫作的標題。」除了以香港地理位置去命名,有一幅更是其自身寫照,叫《Frequent Flyer》。「從年輕開始,我便很享受去旅行,體驗新事物。疫情之後,現在一年大概飛6、7次左右。平均每年有5個月留在家,7個月的時間去旅行。香港,是繼紐約之後我最喜歡的城市。」

「自1975年、19歲時首次來港之後,香港在我喜歡的城市排名榜裡一直排名第二,沒有變過。」嘩,1975年究竟是怎樣的概念?「是的,在任何人之前?應該很多人還未出生吧。不過,能再次重返這裡真的太好了,我想過去來香港的次數加起來大概有十多二十次吧。你知道,我曾經在日本開展業務,所以不時會去日本,但緊接我總是會來香港。每次去亞洲都會一次過去兩到三個地方,好像香港然後泰國。認識新朋友,學習新事物,與其他城市的藝術家交流、談談工作,我真的很享受。」

photo: Christopher Lim

為何畫中找到起重機結構?

起重機的結構在噴漆之下若隱若現,「大概40年前,我在巴黎地平線上看過有25台起重機,我從沒見過這麼多。要知道平常只會看到一、兩台,所以這個畫面深深刻印在我腦海裡。20年後,我在阿聯酋看到數百台起重機去建造杜拜這座城市,這真的很瘋狂。起重機這個形狀結構,對我來說很重要:它可以建造建築物,意味著有些事情正在改變。」把它們畫下來,某程度象徵著自己也正在創作一些新事物,「我在前進。」Futura亦特別提到今次嘗試畫很多幼線條,「這些幼線看起來像噴槍畫的,但那只是噴漆。我以紙皮作為輔助工具,隨著紙邊噴下這些直線。我喜歡直線,非常垂直,水平。畫這些線時就如坐電梯一樣,從上到下,一筆過畫下。」

想知道這些線條怎樣畫下嗎?可以看看這段影片:

(video: wutek)

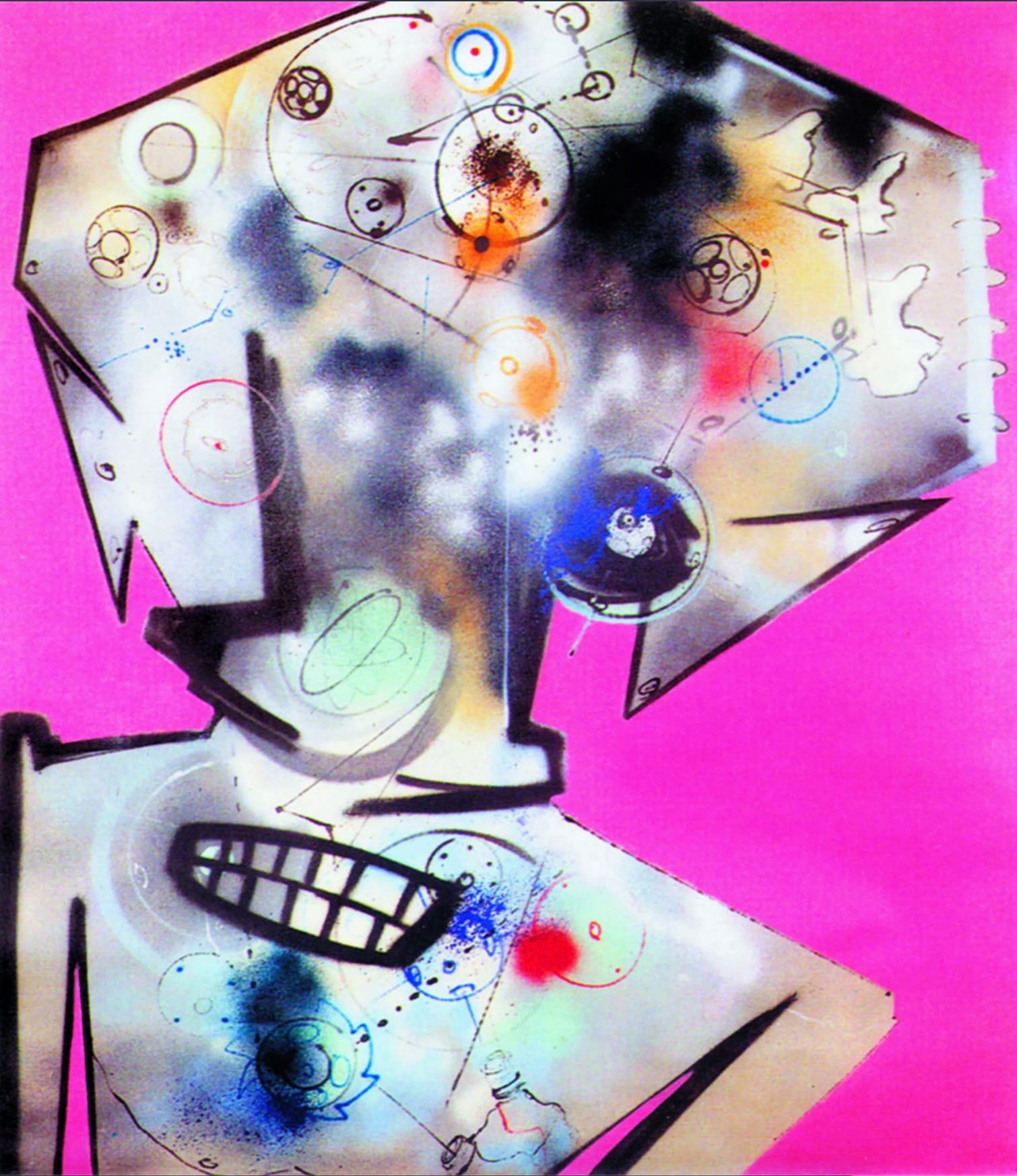

你看到浮動的原子嗎?

原子,是Futura作品中最標誌的元素。當然今次個展也可找得到:「當我畫下圓,我創造了原子符號,象徵著原子能。一開始我可能不太有自信,所以畫得不準確;可是過了這麼多年,我的手臂就如指南針,現在很容易便能畫出圓圈!憑著記憶,即使閉上眼也能做到。看到這幅作品時,你可以想像,它們正在空間中移動。不受邊界所限,正離開這個正方或長方。」原子大大小小地浮動於畫布上,就像凝住了的一個瞬間。展場內放有一隻胸口位置綴有原子圖紋的Pointman(Futura另一招牌標記),「這個角色有點像我,原子就是我體內的能量。原子符號象徵原子能,這裡就等同我的創造力。也許有人會認為這是我的心,但背後其實想談的是能量。」

photo: Christopher Lim

Futura 2000之名怎樣出現?

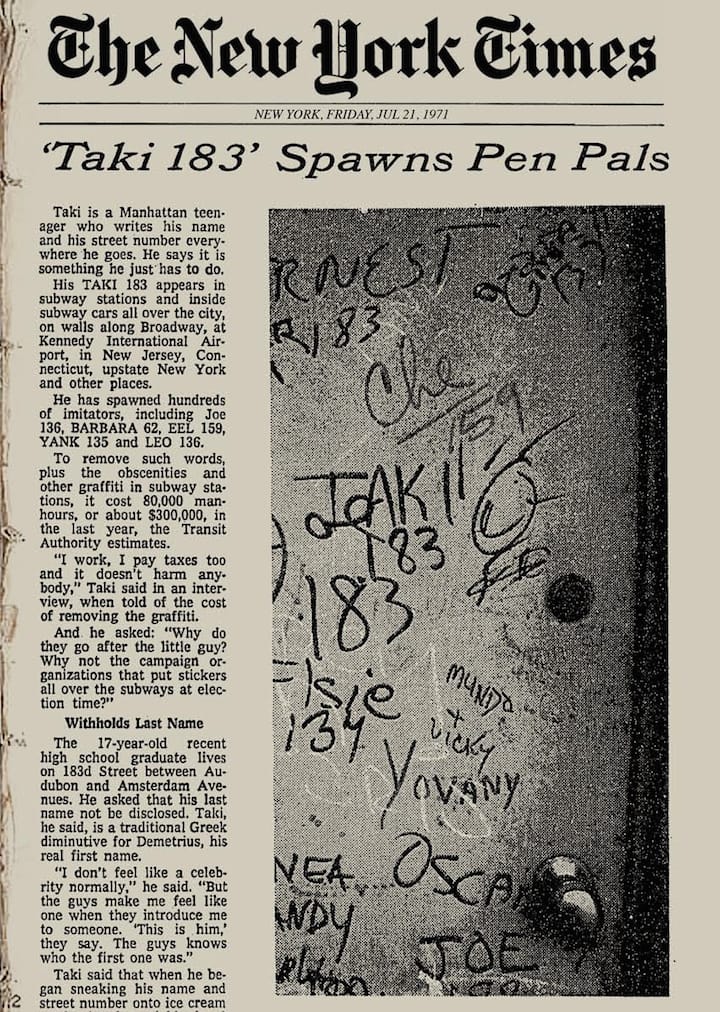

讀完上文想了解更多關於Futura這段傳奇故事,那就要回帶由1970年說起。當時大約14、15歲的Leonard Hilton McGurr被母親告知自己被收養一事而令他甚為不安,出現了身份危機。一時之間無法適應得來,他跑到火車站拿起噴罐創作了他人生第一次塗鴉。背景補充一下,60年代末期,塗鴉這種地下文化在紐約冒起,年輕人起初只是在牆上畫如當時在紐約五個行政區都找到的「Taki 183」;後來到70年代,塗鴉開始出現在地鐵車廂內而變得更加容易接觸到,Leonard就是在這樣的紐約裡成長。當時大家都是寫名寫字如「Snake 1」、「Joe 136」等等,拿著噴罐的Leonard最急切的任務就是創作一個名字。此舉讓他得到一個新的身份並隱藏在這個匿名之下,撫慰了當時的不安。而這個新的身份,就是Futura 2000。

為何名為Futura 2000?

名字配搭數字是當時很常見的組合,Frank 207、Taki 183、Joe 136、Barbara 62等數字均指涉塗鴉者所居住的街道號碼,然而「Futura 2000」裡的數字又代表甚麼?他情迷於1965年的美國科幻電影《2001 太空漫遊 2001: A Space Odyssey》,這部電影令他更清晰知道自己的生活方向,因此取名時便直截以電影中那四位數字元素作為靈感。他更為自己的塗鴉名字加上了箭嘴,投射自身對未來的願景。這部電影改變了他的一生,當中的太空元素更成了其往後創作的重要概念。不過,1973年10月他跟朋友Ali(即Marc André Edmonds)去塗鴉火車時出現意外,火花點燃噴罐後嚴重燒傷Ali。當時有報導譴責Futura離棄了好友,年輕的他不懂得面對而選擇離開、加入海軍。

(圖左到右)《The New York Times》上有關「Taki 183」的報導;70年代的「Futura 2000」;Futura 2000與Ali的塗鴉(mattweberphotos.com)

會行走的Futura代表作《Break》

「也許你會看到這個世界上的一些東西,學會做一些事情。」Futura帶著母親這番話跑去當海軍,1974至1978年服役期間,母親離世。服役完畢,返回紐約後Futura與朋友再次重聚,同時發現塗鴉文化經已發展得相當蓬勃;1980年,Futura與另一位塗鴉藝術家Zephyr獲SC Studios邀請籌劃一班當時塗鴉地鐵的藝術家在畫布上作畫,參與者畫字母、符號、陰影等各種技巧令他大開眼界。然而Futura想到的是要丟棄所有字母,他的創作開始變得抽象。隨之,Futura跑了去畫一整節星雲密佈的地鐵車廂《Break》。作品365日也在城市裡穿梭行走,每日都可面向新的「觀眾」,達至當時塗鴉世界的黃金標準之餘亦成就了今天的經典。

將塗鴉作品帶入藝廊:Fun Gallery

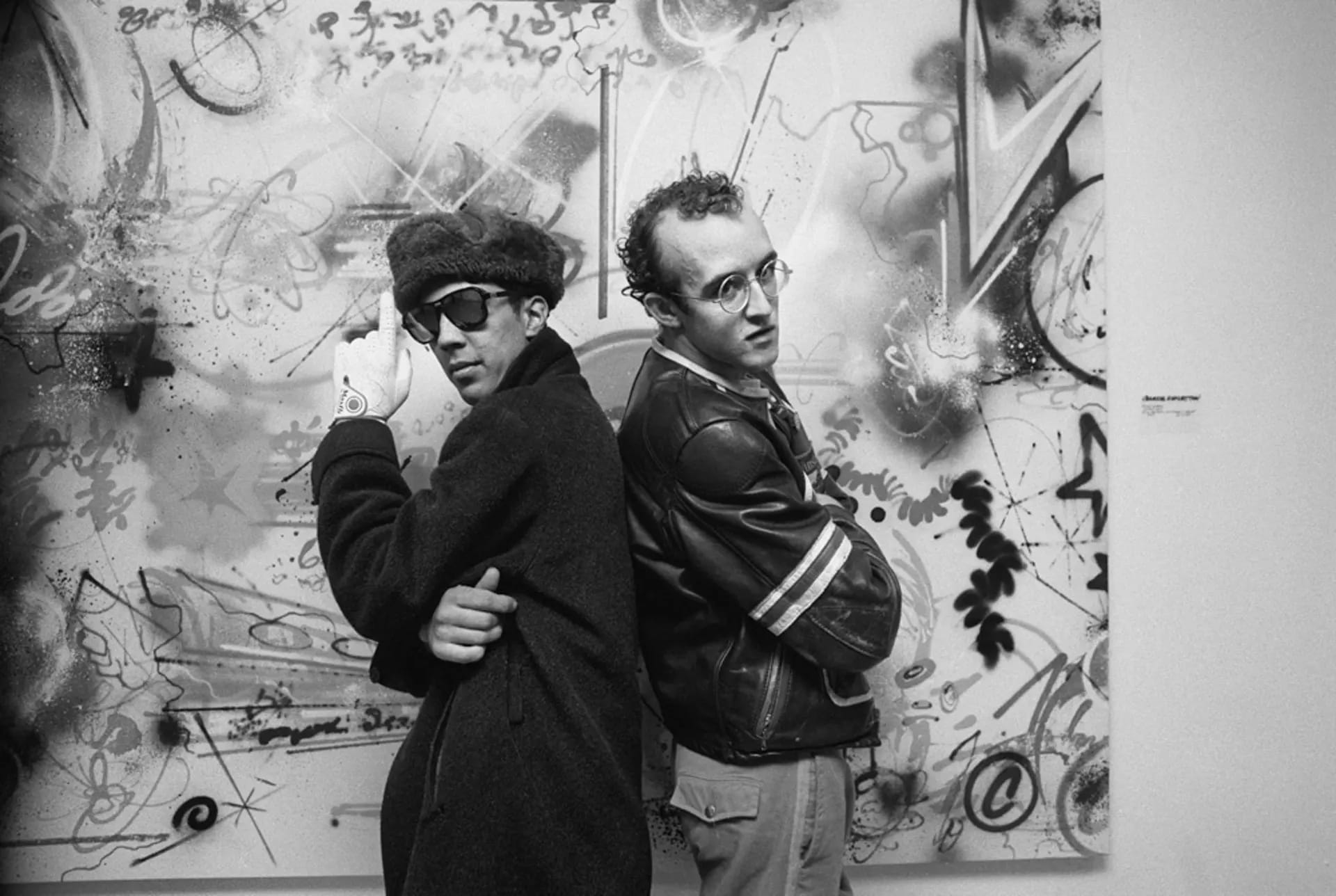

塗鴉,由牆上轉到地鐵再走入藝廊。在這個演變的過程中,由地下文化影星Patti Astor與拍檔Bill Stalling在紐約East Village創立的Fun Gallery擔演了重要的角色。藝廊於1981年創立,先後展出Keith Haring、Jean Michelle Basquiat、Kenny Scharf、Fab 5 Freddy、A-One、Dondi White等作品,將次文化引入主流藝術世界。當然,Futura亦是其一(Patti Astor因拍攝傳奇嘻哈電影《Wild Style》而認識到Futura,他更到Patti Astor的公寓創作壁畫)。那邊廂,Keith Haring於1981年春天邀請Futura及Fab 5 Freddy在Mudd Club為同輩策劃展覽,完全是百花齊放的美好年代。

回想起那時的光景,Futura憶道:「當我從街頭過渡到藝廊那一刻真的非常令人興奮,有機會展示作品,舉辦展覽。」那麼到今天還有到街上作畫的衝動嗎?「不違法就可以。每次我有機會可以到公共空間畫牆,我都很樂意這樣做。至今我仍然相信公共藝術的力量,因為每個人都可以看到,不需要正正經經進入一個空間才看得到。不過,最重要是合法。現在的我不想因此而入獄啊。」

(圖左到右)Futura代表作《Break》;Futura與Patti Astor合照(@martha Cooper);Futura與Keith Haring在Fun Gallery合照(https://flashbak.com)

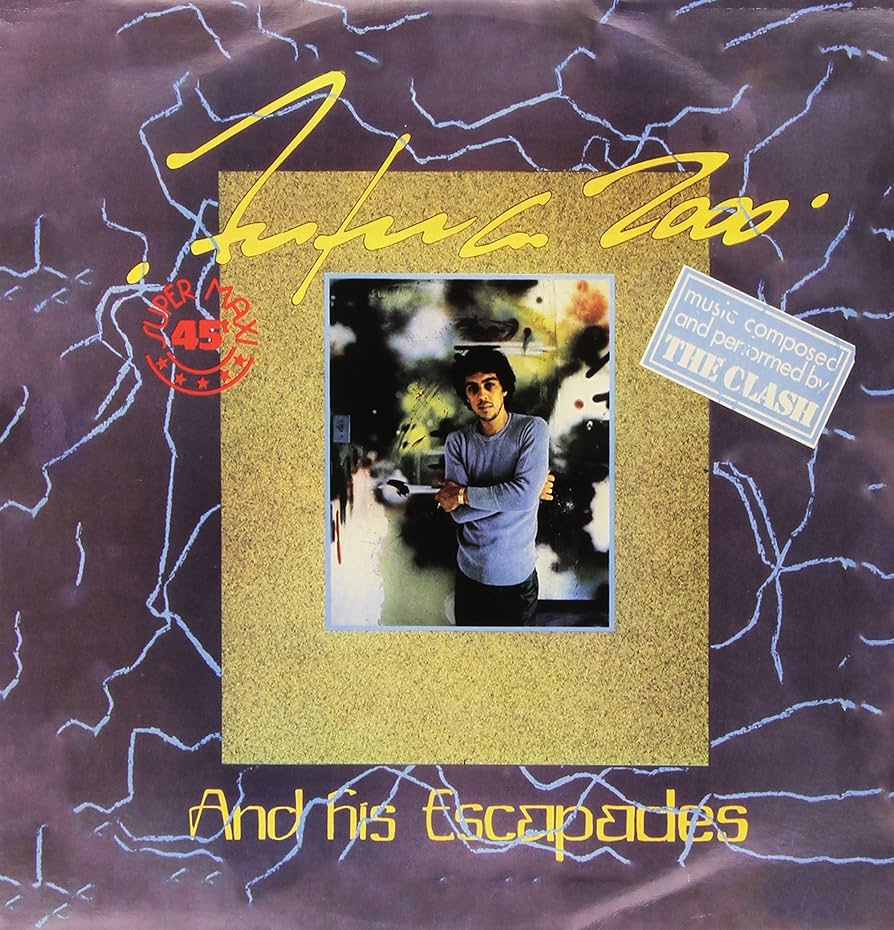

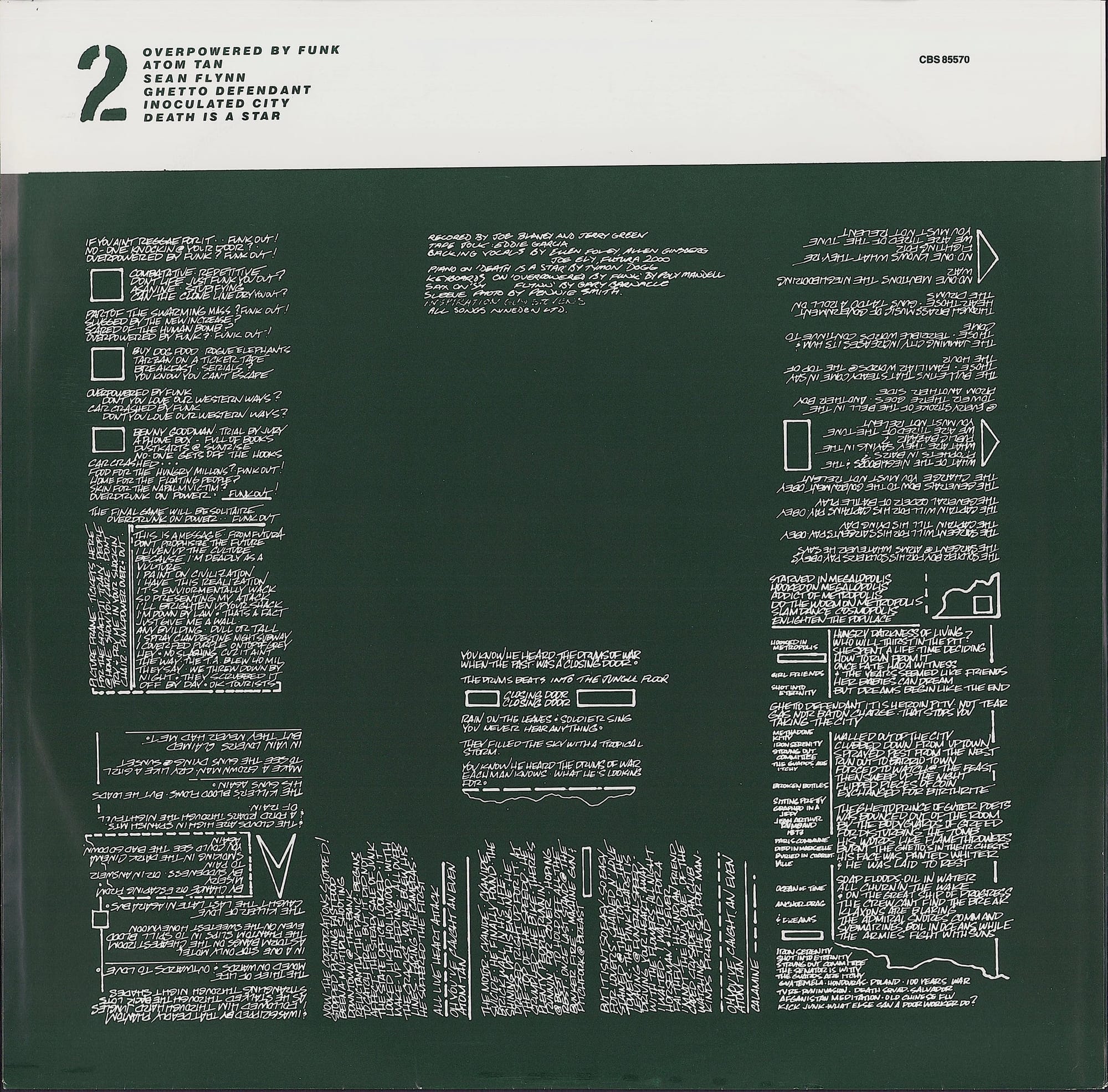

塗鴉與音樂碰撞:The Clash

1981年,他過得相當精彩。英國搖滾樂團The Clash到紐約演出時,他們有意加入嘻哈及塗鴉元素,就這樣找來了Futura。他在樂團表演時在舞台上創作背景畫作,其後更獲邀參與倫敦和巴黎的巡演。在舞台上作畫之餘,偶爾他也會客串表演說唱。The Clash為Futura製作音樂,Futura則竭盡全力將塗鴉的歷史變成6分鐘的說唱——《The Escapades of Futura 2000》。有這樣華麗的班底,絕對是可一不可再。Futura隨後更參與了The Clash的唱片專輯,當中包括為《This Is Radio Clash》設計封套及《Combat Rock》手寫歌詞,於〈Overpowered by Funk〉單曲中更有一段Futura的說唱呢。

Futura為何離開塗鴉世界?

當他的知名度漸漸提升,Futura卻認為自己的藝術旅程已到達尾聲。非凡的80年代只是頭半段,而非後半段。他慨嘆自己的作品未能達到藝廊所謂的藝術(Fine Art)標準,加上同期有太多人冒起,直覺無法以藝術家的身份走下去。再者,1986年舉行的個展「Semaphore」評價不好而令他深受打擊,當時有一名兩歲兒子的Futura面對沈重的家庭開支,便決定轉而成為單車快遞員。不過,送貨時弄傷後不得不從前線掉往辦工室負責分派的工作,令他有轉工的衝動。沒料到獲郵局聘用,但諷刺的是郵局正對面正是P.S.1當代藝術中心。1981年,Futura曾Keith Haring、Kenny Scharf、Jean-Michel Basquia等在那裡舉行「New York / New Wave, Poster」聯展,這似乎是宇宙向他傳遞的訊息。

(圖左到右)Futura的說唱專輯《The Escapades of Futura 2000》;Futura手寫〈Overpowered by Funk〉的歌詞;Futura於80年代曾是一名單車快遞員(https://futuralaboratories.cinelli.it)

Agnès B是Futura的救世主?

命運向他招手,讓他重新拿起噴罐。1989年,自小已經喜歡塗鴉的法國時裝設計師Agnès B有如救世主一樣出現在Futura跟前。「她透過投資作品給了我很大的幫助,這讓我能夠繼續繪畫。在我人生的那個階段,我並沒有完全專注於藝術,她幫助我繼續朝這個方向前進。她幫助我建立一個工作室,讓我在巴黎的生活變得更輕鬆。如果沒有Agnès B,巴黎很多事情都不會發生。」她全力支持Futura的創作,唯一的要求就是可以成為第一個賣家。

此後Futura跟時裝潮流品牌的關係更為緊密,要走近大眾,就是要跟流行文化貼近幾步。Futura先後跟Supreme、Nike、Off-White、BMW、Uniqlo、Converse、G-Shock等品牌合作,成為入手藝術品以外的另類選擇。回頭一看創作早年,他一度懷疑自己能否以藝術維生;現在看看藝術拍賣市場,他1980年的一幅作品於2022年以302,400美金(約$240萬港元)成交。

(圖左到右)Agnès B的藏品《Autoportrait》(photo: agnès b. Collection);約$240萬港元成交的《Untitled》1980

Futura: The Return of the Spray Wizard 香港個展

日期:4月27至28日

時間:12:00-18:00

______

公眾開放

日期:4月30日至5月5日

時間:12:00-18:00

地點:Shop G118-119, The Repulse Bay Arcade, 109 Repulse Bay Road