回顧法國電影新浪潮導演 尚盧高達、伊力盧馬、杜魯福、積葵丹美

法國電影新浪潮導演力求破格創新,留下了多部對後世影響深遠的電影作品。齊來回顧四大法國新浪潮導演:尚盧高達、伊力盧馬、杜魯福、積葵丹美的電影之路。

別低估電影刊物帶來的影響。

二戰後,在英國,由英國電影新浪潮主力人物連斯安達臣(Lindsay Anderson)與彼德艾歷臣(Peter Ericsson)在1947年,當他們還在牛津大學讀書時創辦電影雜誌《Sequence》,創刊號由牛津大學資助出版,內容包括安達臣的劃時代文章文章〈Angles of Approach〉…… 戰後一代年青人,被稱作憤青(The Angry Young Men),他們對社會抱有有種種不滿;電影創作上,由核心人物蓮茜領軍的新浪潮導演作品寫實描劃社會問題向社會「宣戰」,這波英國電影新浪潮比法國的來得更早些。

另一邊廂,1947年,在法國,日後電影新浪潮(La Nouvelle Vague/The French New Wave)代表人物之一杜魯福(François Truffaut)認識了英年早逝的法國影迷精神領袖安德烈巴贊(André Bazin),而巴贊在1951年創辦《電影筆記》(Cahiers du Cinéma)月刊,聚集不少年輕影評人如尚盧高達(Jean Luc Godard)和伊力盧馬Éric Rohmer等,這陣營的影評人,最後更成為法國電影新浪潮重要猛將。1950年代末至1960年初,這些法國新銳導演拍攝以當時來說「新派」電影,跟所謂「傳統電影」大相逕庭,提倡反荷里活式制作崇尚個人創作性,在主題和技法上體現作者論(Auteur theory)的主導,將傳統電影類型混合實驗剪接和結構及敘事上的創新。

相對於英國電影新浪潮,法國電影新浪潮更被傳頌,以下簡介四位新浪潮的重要導演:高達、杜魯福、丹美和盧馬,他們對電影歷史及傳統持有高度自覺,他們的作品至今仍持續影響不同世代的電影人。

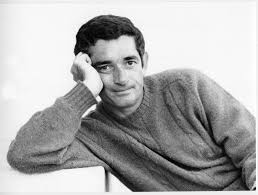

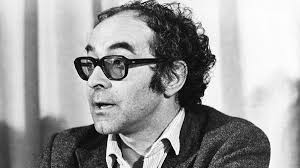

破格新浪潮導演–尚盧高達Jean Luc Godard

尚盧高達是法國新浪潮最具代表性人物之一,他的經典作品包括《斷了氣》(À bout de souffle)、《輕蔑》(Le Mépris)、《狂人彼埃洛》(Pierrot le fou)等等。他的電影思維為視覺敘事藝術帶來革命性的展現。

高達相信電影知識來自透過創作人對電影、書籍和其他藝術形式確切的「體驗」,以表達創作靈感源自對情感的真實性、來自奇怪事物的吸引力和不確定性。高達也是「實驗敘事」的代名詞,一直在打破傳統敘事慣例,並模糊虛構與現實之間的界線,特別是他晚年的作品繼續探索敘事的可能性。

例如,在《斷了氣》中的跳接和非線性敘事,以挑戰觀眾的方式展現電影創作的不同面向。而他明顯受到雷奈《廣島之戀》(Hiroshima mon Amour)影響,會以一系列「行為」組成非傳統敘事架構,但畫面內又充滿各種元素,例如:標誌和海報等;在《我的一生》(Vivre Sa Vie),高達以在當時來說不常見的畫外音手法讓角色們分享他們的哲學;在《週末》(Weekend)探討歷史上不同政治觀點,並以一系列小插曲來進行戲劇化的呈現。最後一場,紅綠兩色,展現高達對原色的有效的運用。

高達的作品仍是當代電影人創作靈感來源,是過去五十年來最有影響力的電影人之一,連馬田史高西斯(Martin Scorsese)、塔倫天奴(Quentin Tarantino)、王家衛(Wong Kar Wai)和拉茲馮特艾爾(Lars Von Trier)都是被他隨心所欲風格迷倒的導演。高達全盛時期最具標誌性的形象總是架著墨鏡、拿著香煙,活像是歐洲時尚的表徵和縮影。有說,王家衛的墨鏡形象也是來自高達。

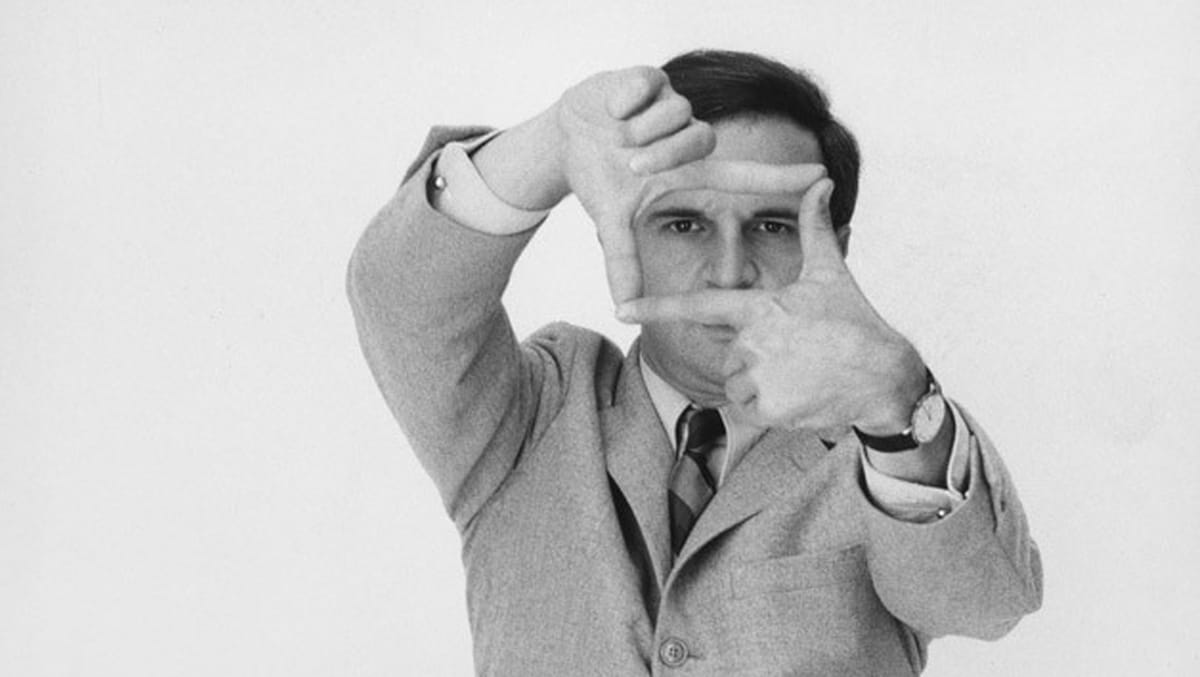

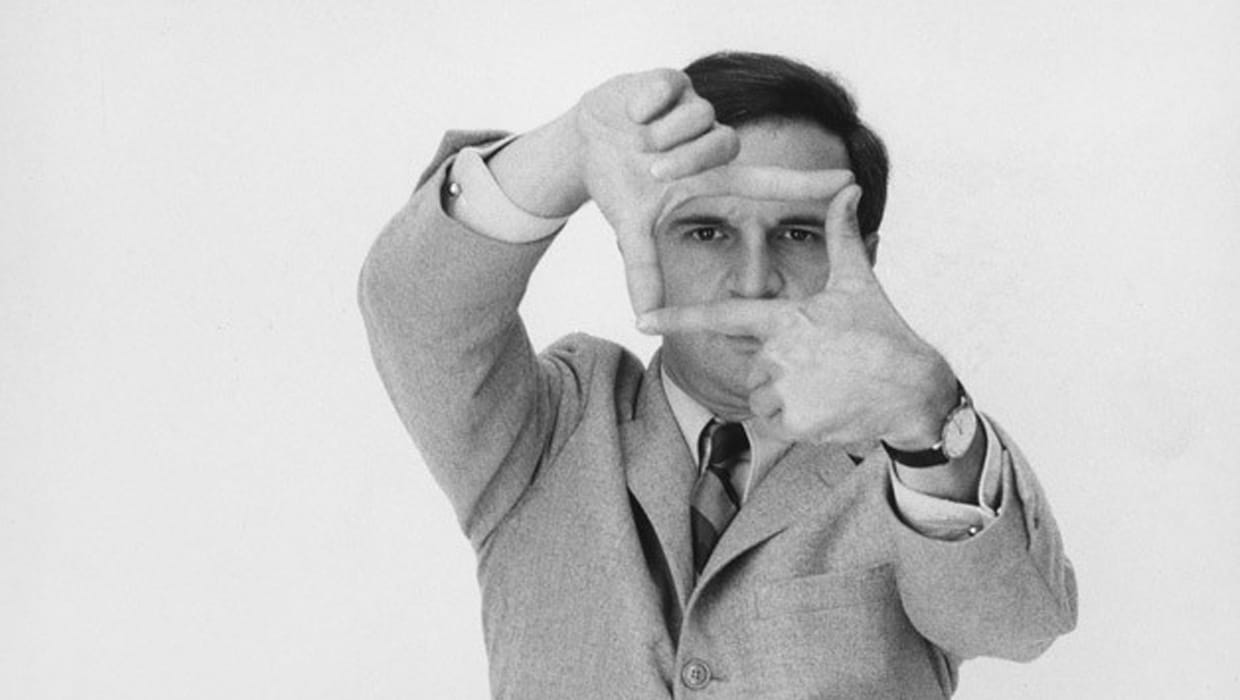

堅執作者論的影評人兼導演–杜魯福François Truffaut

杜魯福認識巴贊後,在當上導演前身份是影評人,對傳統法國電影作出嚴厲批評,卻間接點燃了新浪潮運動–強調導演塑造電影應有獨特視野。當上導演後,杜魯福作品經常出現的題材有:探討童年煩惱、複雜愛情觀以及對電影本身深刻熱愛等等。

他的半自傳處女作《四百擊》(The 400 Blows)打開了新浪潮的大門,也為他贏得康城影展最佳導演獎(1959年)。其他杜魯福的經典作有《祖與占》(Jules and Jim)、《戲中戲》(Day for Night)及《最後一班列車》(The Last Metro),展現他對現代電影風格的影響。有趣的是,杜魯福曾演出史提芬史匹堡的《第三類接觸》(The Close Encounter of the Third Kind)。

杜魯福與高達同位法國新浪潮重要人物,他倆之間的友誼和決裂,經常被討論–1960年代末,高達變得政治化,與導演尚皮亞高連(Jean-Pierre Gorin)組成「昔加維托夫小組」(Dziga Vertov Group)交出《一切安好》(Tout Va Bien)這作品,是高達革命性實驗時期的代表作。這時期高達的創作方向,受1968年「五月風暴」的法國所啟發(貝託魯奇(Bernardo Bertolucci)的《戲夢巴黎》(The Dreamers)就是講那個時候年青人的想法和社會氛圍),高達和杜魯福曾領導抗議活,敦促取消坎城影展,以聲援工人和學生的抗議活動。

1968年6月,兩人就是否應將學生抗議帶到法國的亞維儂戲劇節(Festival d'Avignon)的問題上發生分岐。高達當時妻子安娜維亞珊斯基(Anne Wiazemsky)憶述,杜魯福表示,他永遠不會站在資產階級之子的一邊(高達出身於富裕家庭)。高達聽到後非常生氣,表示:「我當你兄弟,你卻是個叛徒。」那次之後,他們就分道揚鑣。二人至死也從未和解,然而,1988年時,高達曾說過:「如果,我們一點點地疏遠,是因為我倆都害怕成為第一個被對方生吞活剝的人。」

1984年,杜魯福因腦腫瘤去世,享年52歲。高達卻比同期的人活得更久,最終在2022年9月13日透過安樂死離開人世。

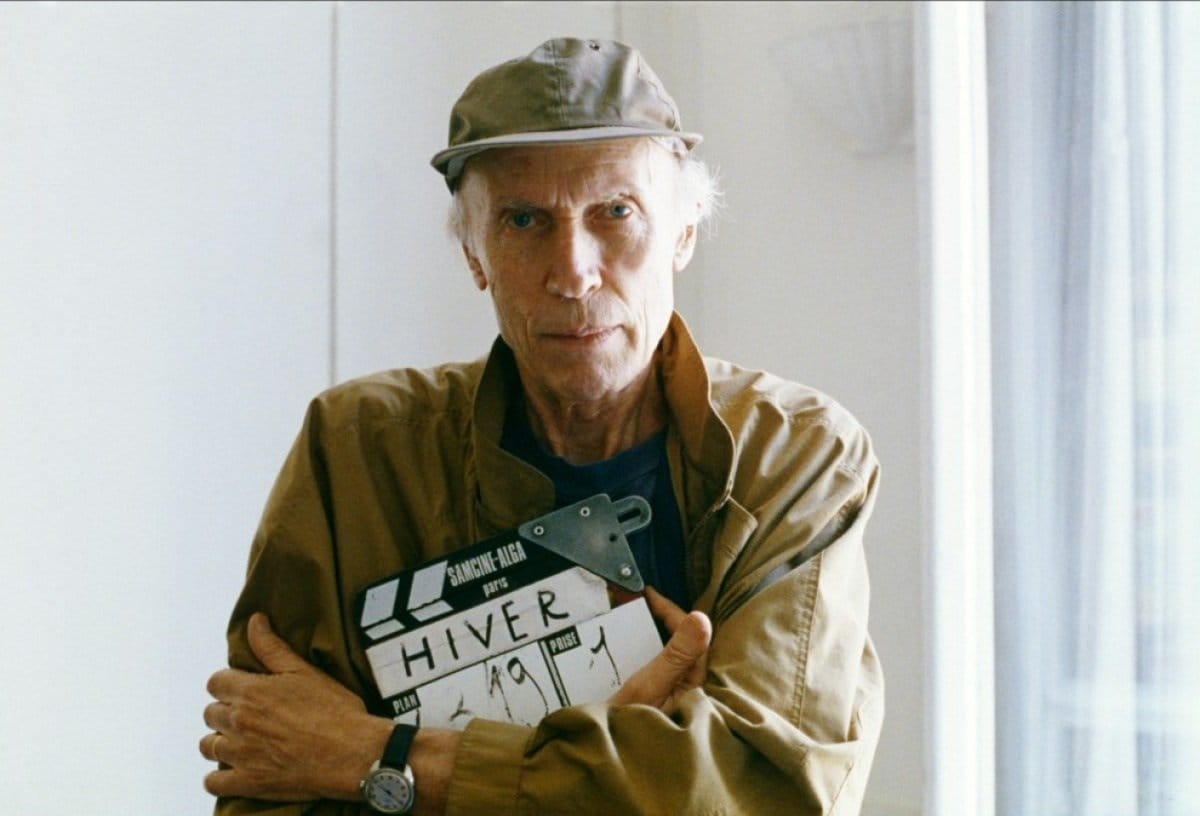

是或一點也不–伊力盧馬Éric Rohmer

伊力盧馬雖然年紀比高達和杜老福大,但他總是對小故事感興趣,且心境長青,在創作生涯後段仍保持高創作力。盧馬鍾情「對話多」,認為人物比情節重要,當中展現的道德困境又能說明角色將面對的處境,給觀眾大量思考。現代電影人中,最有「盧馬味」的應該是近十年全球文青熱烈追捧的韓國導演洪常秀(Hong Sang Soo),總是黑白畫面、多對白多長鏡頭,甚至突然來個「邵氏Zoom In」,滿滿新浪潮情趣。

又或者,以《情留半天》(Before Sunrise)及《日落巴黎》(Before Sunset)迷到觀眾的美國導演李察連利加(Richard Linklater)大概也是盧馬的信徒,男女主角談情最令觀眾醉心的並非甚麼迷人把戲,反而,是喋喋不休的情話。

盧馬從1954年到2007年執導了54部電影,電影也偏向以系列運作,例如:「六個道德故事」系列、「喜劇和諺語」系列以及「四季」系列等等。其名作《沙灘上的寶蓮》(Pauline at the Beach),在第33屆柏林影展中奪得銀熊最佳導演獎。電影展現出人們如何度過夏日的無所事事,在聊天、歡笑、躲避炎熱、享受生活的日子裡,核心卻是個青年夏季愛情故事。負責剪接的是高達神作《斷了氣》的絲素迪寇翠斯(Cécile Decugis),她為盧馬帶來一位知心好拍檔–來自香港的雪蓮(Mary Stephen)。

雪蓮在《飛行員的妻子》期間當上絲素的助手,由80年代至2006年當上盧馬的御用剪接師,她表示,盧馬永不言老,年邁仍能在電影創作拿捏愛情關係中的時代感,往往能與年輕演員打成一片。雪蓮亦承襲大師這種風骨,回到亞洲後不斷幫助年輕電影人,她為香港導演黃浩然的幾部作品當剪接及顧問,也為曾翠珊、許鞍華的電影作品當剪接師。

雪蓮曾在訪問中提到,盧馬在拍他最後一部長片《牧羊人之戀》(Les Amours d'Astrée et de Céladon)年紀已相當大,行動蹣跚,而她在剪接該片時大師坐在她身後,通常在睡。

美得可怕–積葵丹美Jacques Demy

丹美的電影總是眼睛吃著甜,內心卻要接受緊隨的苦澀。丹美讓畫面美得無可比擬,特別他的場面調度風格,至今仍被討論–場面調度(Mise en scène)源自法文,有「放於場景裡」之思,後來,這詞常出現英文語境,特別是有關電影和舞台的創作世界中。

場面調度指畫面上所有事物及其佈置,包括「引導」觀眾觀看和感受畫面中的人和事,讓觀眾留意「框」內一切,包括道具/陳設、燈光、服裝等元素。在電影和劇場層面上,場面調度最大的不同,主要涉及攝影機–劇場觀眾能自由選擇焦點,電影的鏡頭主導了觀眾觀察視角的焦點。

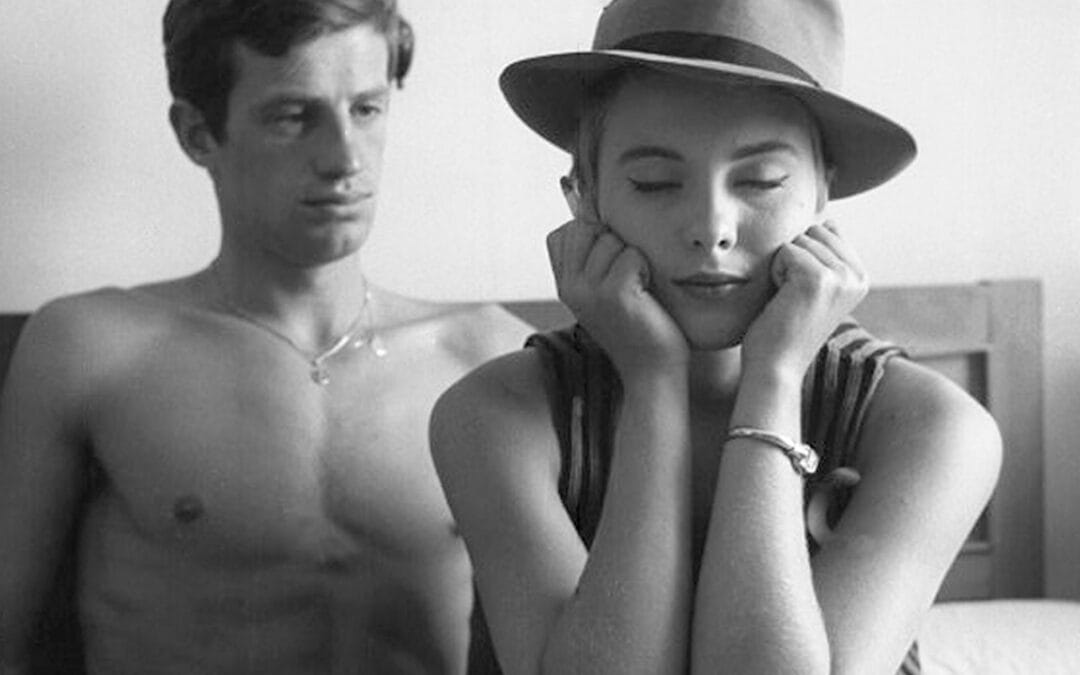

丹美在其經典作《秋水伊人》(The Umbrellas of Cherbourg)中,明顯將觀眾的焦點聚在電影教科書級別的「華麗」展現,還有,就是嘉芙蓮丹露(Catherine Deneuve)的曠世美顏。《星聲夢裡人》(Lala Land)導演Damien Chazelle也強調,《秋》是《星》的創作靈感,吳宇森導演也表示過丹美是他的偶像之一。

《秋水伊人》是丹美作品中得到最高成就的一部–獲得1964年第17屆康城影展最高榮譽金棕櫚獎;由當時年僅21歲「顏值」巔峰的加芙蓮丹露擔任女主角。丹露跟丹美最少合作過四部作品。雖然,丹美被列入新浪潮導演之一,但他的作品某程度上卻跟新浪潮宗旨背道而馳–《羅拉》(Lola)以通俗劇為主調;《秋水伊人》的製作頗人工化;《仙侶奇緣》大部分場景在片廠拍攝 —這些都是新浪潮所抗拒的表達手法。

丹美生涯只拍了13部長片,也說他早年得志後勁不繼,但他的遺孀「新浪潮教母」艾麗絲華妲(Agnès Varda)完成丈夫病重時拍攝到死後公映的遺作《童年拾趣》(Jacquot)。華妲晚年的作品《眼睛相旅行》(Faces Places)獲得奧斯卡最佳紀錄片提名,當時年屆89歲的華妲成為史上最大年紀的候選人。