“YUM CHA" 港人品茗文化源流

身為香港人,對於「飲茶」,從不陌生。須知道上茶樓飲茶,從來不單純是滿足果腹之欲,不少家庭選擇星期日跟長輩「飲早茶」,一盡孝道之餘,對於忙不開交的港人而言,一盅兩件的時光更是難得共聚天倫的QUALITY TIME;另一方面,香港人素來亦喜歡以「得閒飲茶」為說話打圓場 (撇除箇中另有回絕之意),「飲啖茶、食個飽」,一路以來就是有著一種CHILLOUT、凡事都可以在茶樓細斟慢酌的意味。

儘管時代轉變,茶樓行業日漸式微,不過「飲茶」兩個字,對生於斯長於斯的我們,仍然是別具意義。

苦力、讀書人歇腳之處

香港人口中的茶樓,追本溯源前身實為廣州舊日的茶館以及茶居。茶館、茶居兩者都會提供點心、熱茶,不過就只會做早市及午市。最早於清咸豐、同治年間,廣州一帶已經流行起一種名為「一厘館」、「二厘館」的茶館小店,設施簡陋,猶如古裝劇中的場景,通常只有木枱、木凳,門前架起一塊寫著「茶話」二字的木招牌,而消費群主要就是從事體力勞動的「咕喱」,他們清晨工作前到茶館吃芽菜粉;下午時分到店舖泡一壺熱茶消暑稍作歇息,因為茶葉質量低劣,不外乎是茶渣,因此茶價只收銀幣一厘或兩厘 (相當於0.15仙、0.3仙),一厘館、二厘館才因而得名。至於茶居,則是始於清光緒年間中期,大多設於樓上或河岸旁邊,高兩三層,空間狹小不過裝潢雅緻,因此又有「茶樓」的別稱,後來部份茶居更設有曲藝茶座,顧客因此大多以文人雅士為主。而廣州西關茶樓的格局,於十九世紀中葉就逐漸傳入香港,而且大都是集中於港島一帶,至於本地最早有記載的茶樓,分別就有1846年開業,位於中環皇后大道中的三元樓以及威靈頓街的杏花樓。 (同年再遷往皇后大道中,並轉型為酒家,改名為杏花春,1931年結業。)

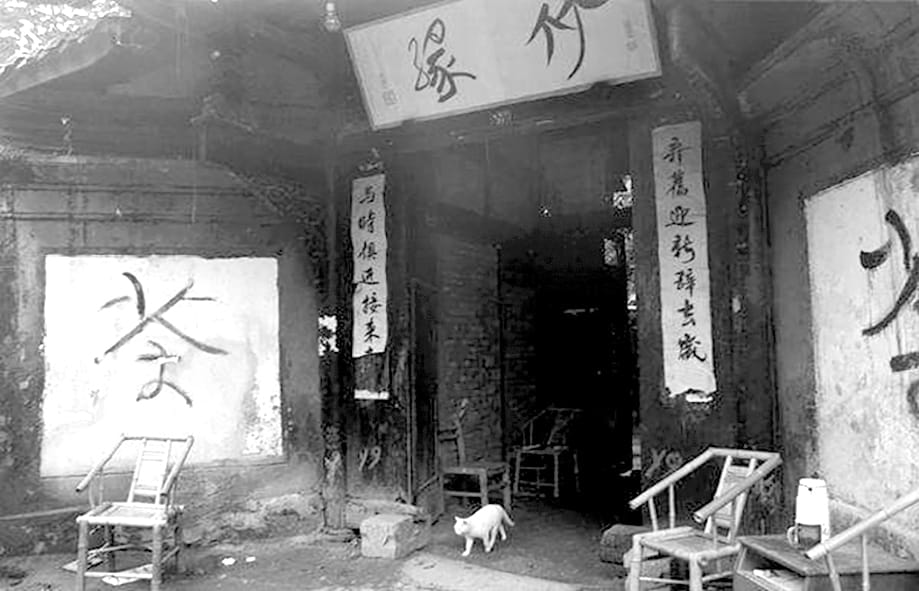

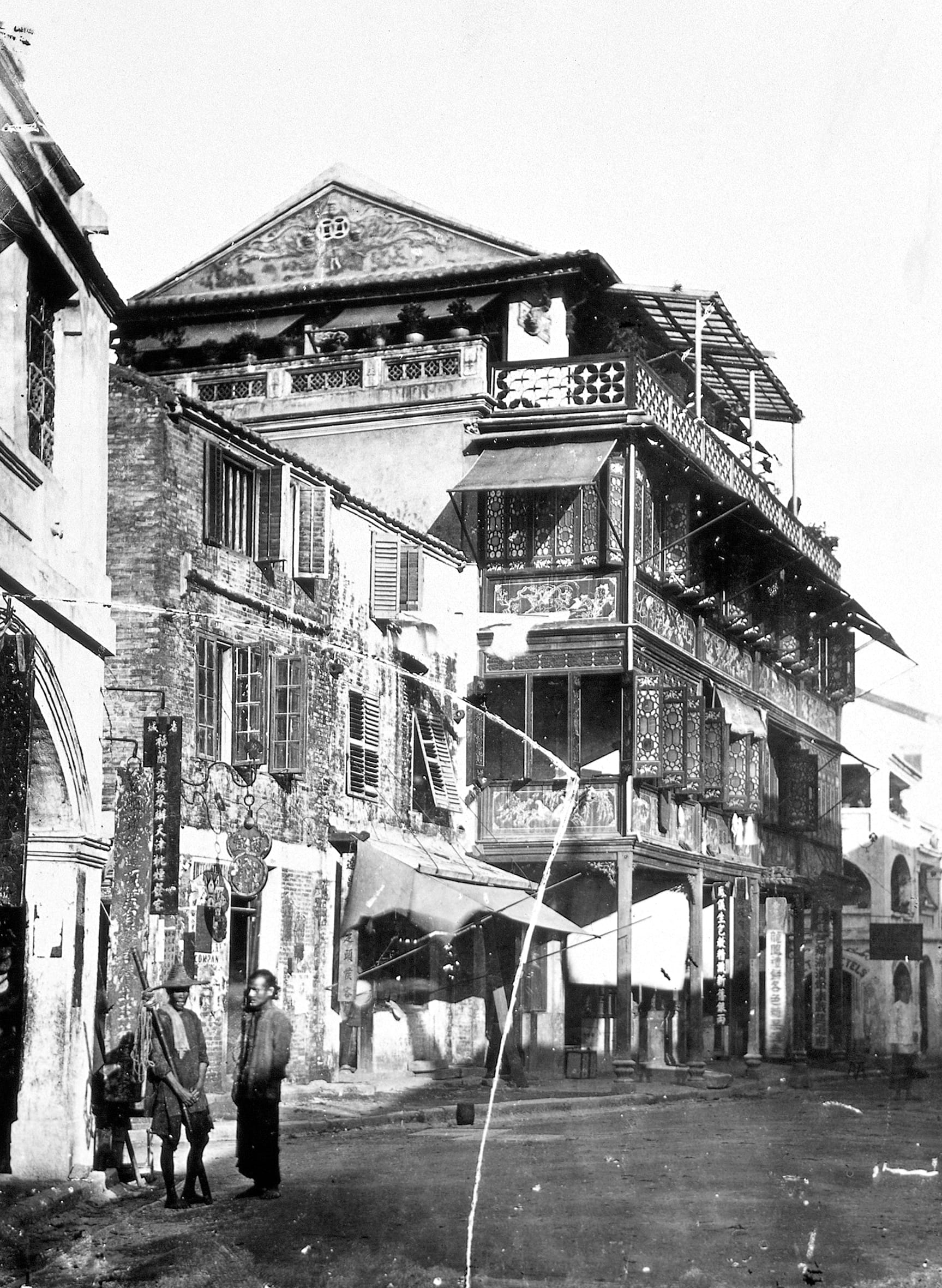

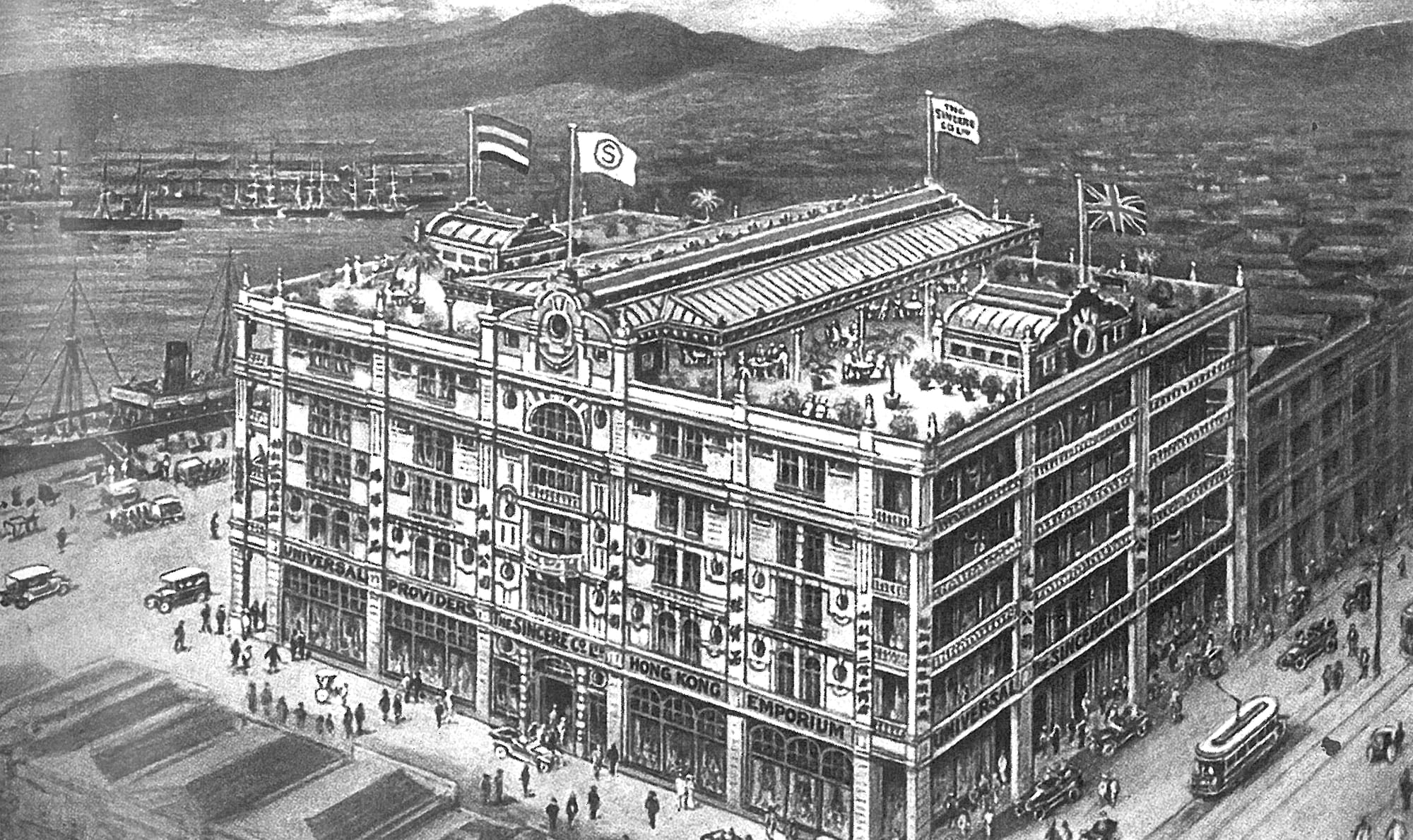

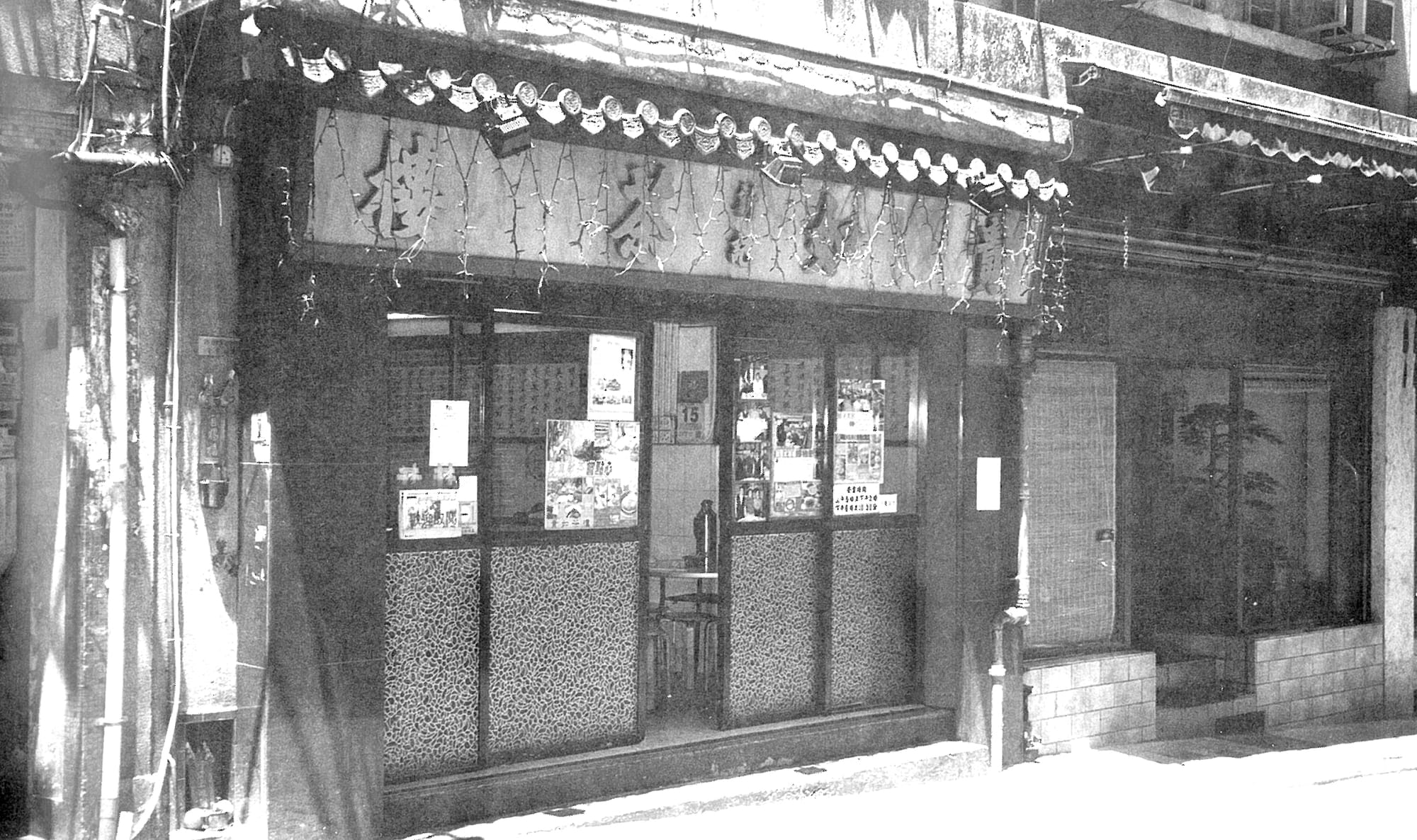

茶樓的前身其中一種說法是源於廣州的「二厘館」(左) 最早於香港開業的茶樓—杏花樓。同年茶樓搬遷到皇后大道中,並轉型為酒家,改名為杏花春。 (PHOTO COURTESY OF JOHN THOMSON)(中) 1916年開業的先施公司,頂樓設有中式茶座,戰後改為中國酒家(右)

茶樓與酒樓

我們這一輩,都習慣把酒樓、茶樓混為一談。畢竟現今各式商場內所開設的,不時都會用上「酒家」的字眼,自不然將酒樓、茶樓劃上等號。然而,在昔日香港社會,茶樓與酒樓定義大相徑庭,對於一般百姓而言,最明顯的差別就在於人們早午市去茶樓是喝茶;酒樓則是去飲喜酒的。甚至比起茶樓,酒家的歷史更為悠久。相傳早於唐朝以前,中國社會就已經有酒樓的存在,而酒樓主要是做夜市生意,和妓院的關係更是非常密切。除了作為社交、生意洽談的特定場所,昔日的酒樓大多設於煙花之地附近,以招待一眾富家子弟、公子哥兒,方便在席間傳箋召妓。

十九世紀末,香港開始有電燈照明;加上英國政府後來取消了華人外出須攜一燃點燈籠以及夜行執照的嚴苛限制,普羅市民於是晚上得以外出消遣作樂。此時,茶樓、酒家行業乘勢得以蓬勃發展。不過相比起內地,香港開埠初期則是先有茶樓,後有酒樓,而當時的酒樓主要就集中於近上環一帶的「水坑口風月區」。直至1903年,港督彌敦下令封閉水坑口妓院,並要求色情事業都遷移到新填海的石塘咀,藉此開發新地區,導致水坑口一帶不少酒樓相繼結業。至二十年代,全盛時期的「塘西風月區」共有妓院五十多家,酒樓亦設有二十多家。又因為「塘西酒樓」的裝潢均氣派豪華,於是成為了當年一流的飲宴場所,以至海外大機構舉辦年會等活動,亦常於酒樓內舉行。1935 年,港府實施禁娼,溫柔鄉夜夜笙歌的風光從此不再,而倖存的酒樓為求生計,唯有兼營午市業務,自此酒樓與茶樓的分界線就變得愈來愈模糊。

茶樓競爭白熱化

粵海風味的茶樓最早於十九世紀中葉於香港落地生根,直至十九世紀末,不少知名茶樓亦相繼開張,如1870年就有於中環鴨蛋街 (原名為永勝街,因小巷充斥蛋商得名,1995年清拆,現址為上環新紀元廣場) 開業的得雲居 (後來改名為得雲茶樓);九十年代又有皇后大道中的得元、得名、三多、品陞等等。當時大部份茶樓由清晨四時便開始營業,尤其以早上八時為茶市高峰期,上班族都會趕在工作前上茶樓飲早茶;而中午時份,茶樓就會搖身一變成為不少商家傾生意、應酬的地方,甚至有人會在茶樓碰碰運氣,尋找工作、生意的機會。下午茶三點三時段,仍然會有客人前來茶樓小休,一直營業至下午四時才正式關門。至於酒樓,主要就由下午五時一直營業至凌晨二時。而當時上茶樓飲茶,一仙已經可享「一盅兩件」,即一壺茶、兩件點心;而比較高檔的茶樓,茶價就會貴一倍。至於點心款式,就離不開叉燒包、蝦餃、燒賣之類,當中有茶樓、茶室又會以「星期美點」作招徠,即每星期更新點心選擇一次,為茶客帶來一點新鮮感。

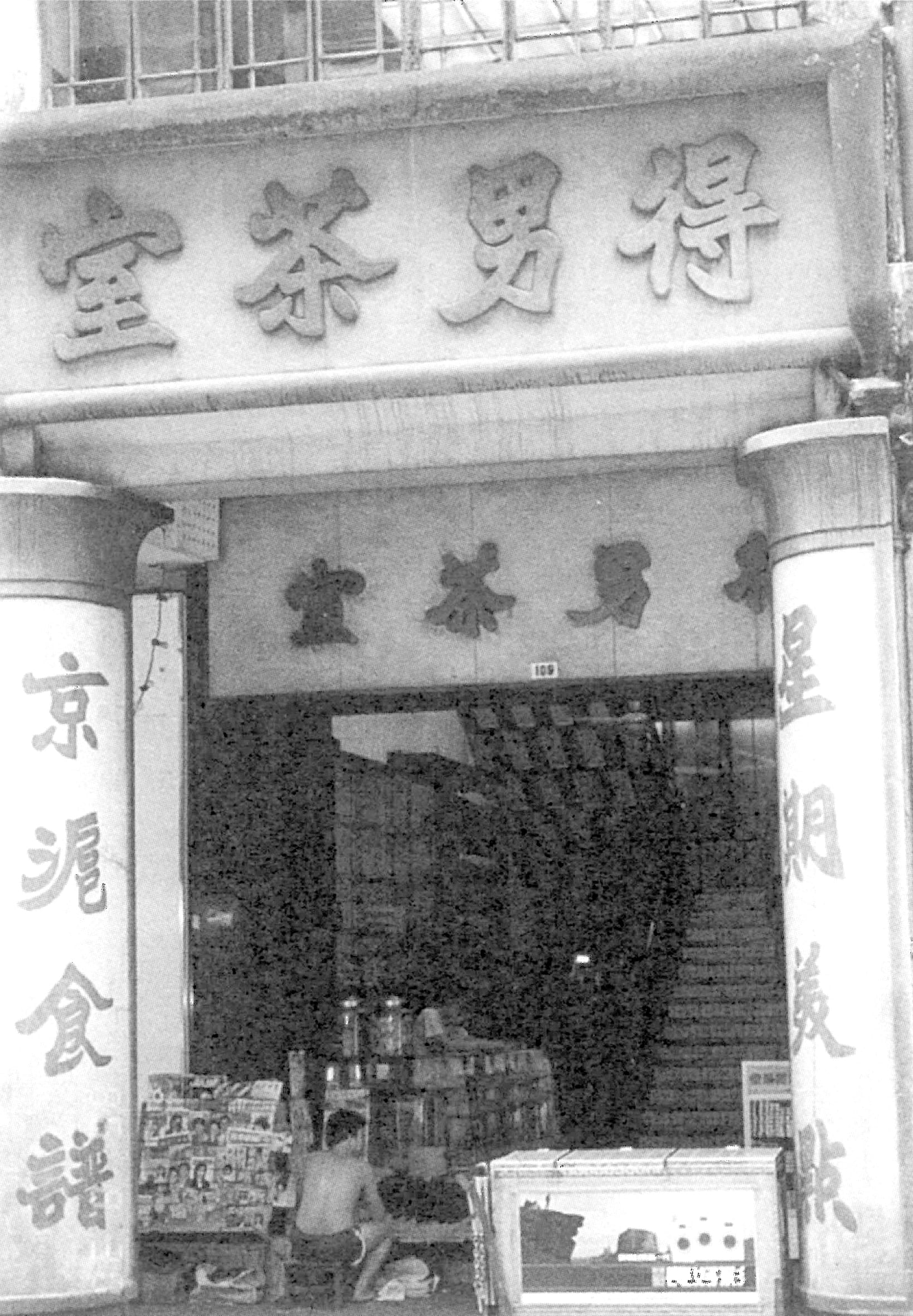

踏入二十世紀初,香港有更多茶樓、茶室相繼創業,當中包括平香茶樓、得雲茶樓創辦人文氏家族所開設的多男大茶樓、1922年的陸羽茶室、1924年於得雲茶樓對面開業的一笑樓、高陞茶樓以及1927年的廣州蓮香大茶樓香港分號 (即蓮香樓前身) 等等。值得留意是當年社會觀念仍然重男輕女,而且茶客亦多以男人為主,於是不少茶樓、茶室都鍾情以「男」字取名,寓意添丁、開枝散葉。除前面提及過的多男大茶樓、得男茶室之外,二三十年代還有添男、有男、英男、宜男、慶男等茶樓、茶室湧現於港島一帶。後來世界大戰爆發,香港淪陷,大量市民被迫返回內地,雖然有不少茶樓、茶室、酒樓仍然撐得過去繼續營業,不過在日治時期就因為百物騰貴,加上日軍苛捐雜稅,甚至以糧食短缺為由飭令九龍區的茶樓、酒樓停業,不少茶樓、酒樓因而陸續倒閉,甚或改作賭場、娛樂場所的另類用途。

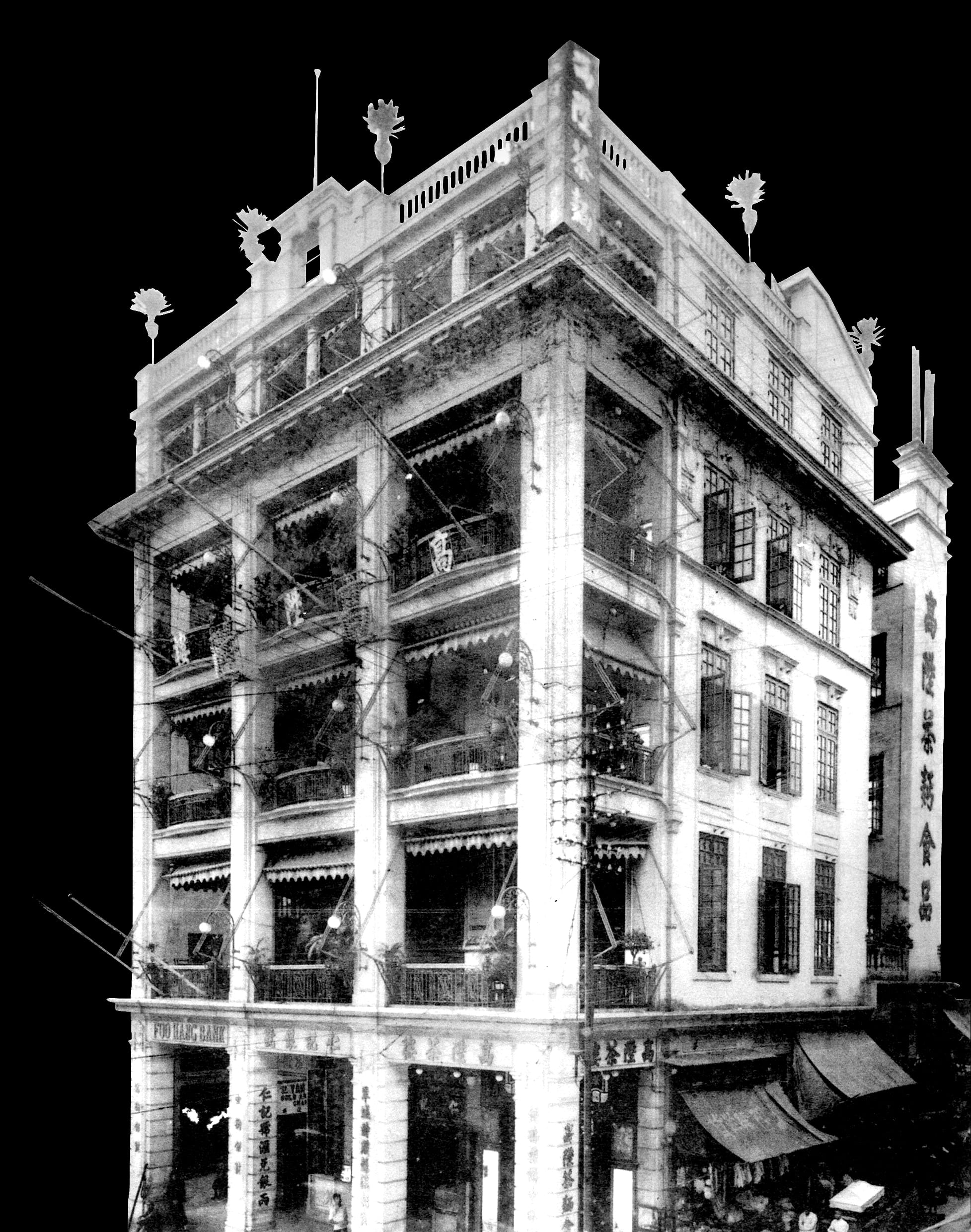

於中環永勝街開業的得雲酒樓,昔日是中環上班族飲茶、傾生意的集中地,又以老婆餅以及月餅最為馳名,一直經營至九十年代初結業,原址為今日的新紀元廣場(左) 當年社會重男輕女,不少茶樓、茶室都鍾情以「男」字取名,寓意添丁、開枝散葉(中) 二十年代於皇后大道中與嘉咸街交界開業的高陞茶樓,日治時期被迫轉型成為「娛樂場」,即字花場及賭場(右)

嶺南風茶室

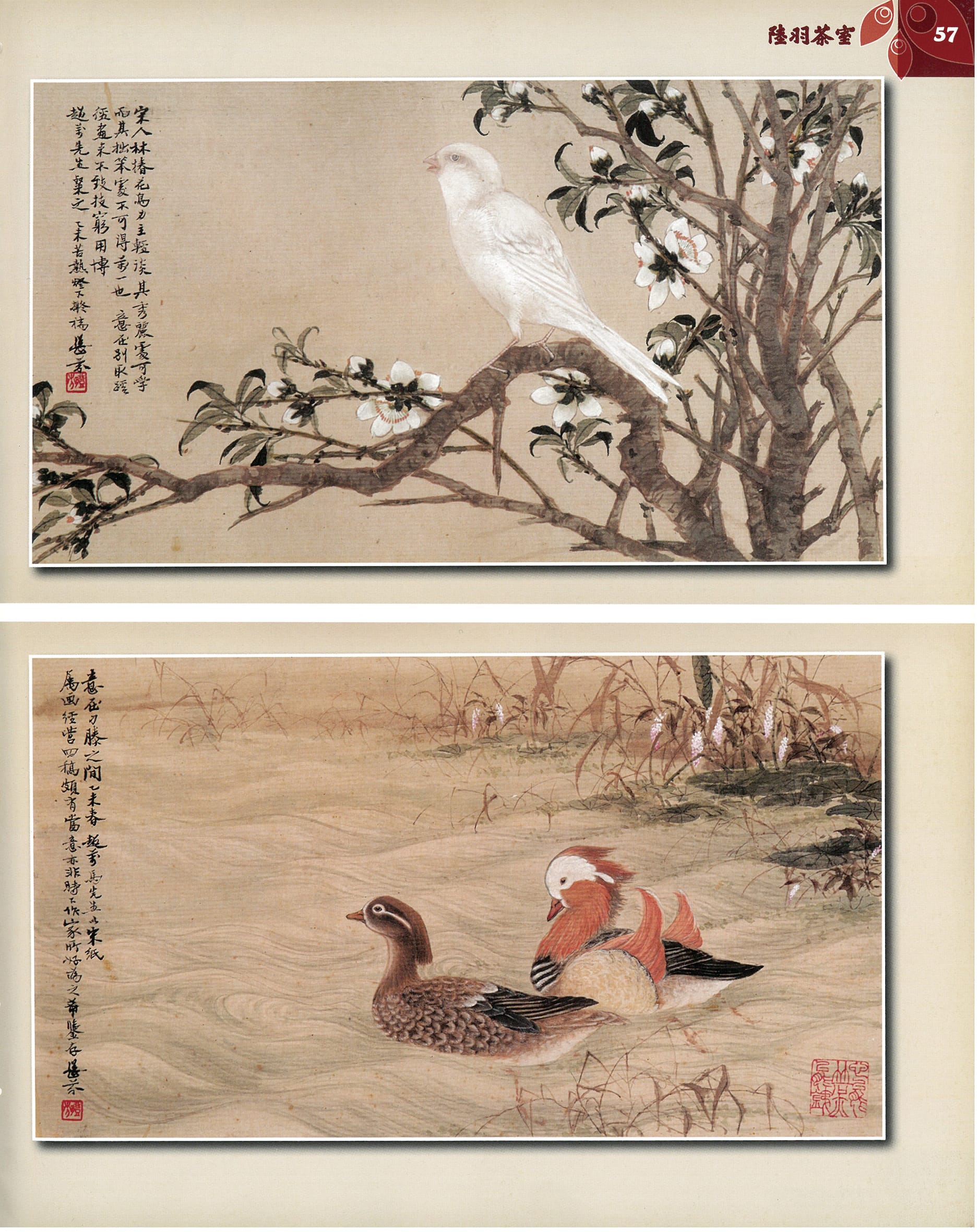

殖民統治下,香港早年的社會風俗仍然與廣東非常相近,尤其穗人一盅兩件的飲茶文化,就深深影響了港人的生活習慣。至到二十世紀三十年代,香港的茶樓、酒樓發展蓬勃,當時喝茶的地方主要就有茶樓、茶居以及茶室之分,當中就以茶室的格調最高,茶價當然亦較茶樓、茶居高昂,於是茶室就成為有一定社會地位的士紳、商人或自由職業者飲茶、小休的地方。而現存最完整、最老字號的陸羽茶室,最初就於1933年於中環永吉街開業。茶室以唐朝茶聖陸羽命名,並延續嶺南茶室一貫的裝潢風格,酸枝桌椅,襯托柚木裝飾,並糅合西洋設計特色,玻璃壁燈、門後以及門柱扶手繫上白紗點綴,均是參考民初時代上海法租界西餐廳的獨有風格,當中甚至帶有當時主流裝飾藝術 (ART DECO) 的色彩。1975年,永吉街店舖因業主要求收回單位作重建用途,在得到富商熟客的投資底下,陸羽茶室於同年遷往士丹利街新舖,一直經營至今。多年來,陸羽茶室一直是文人雅士品茗之首選,連著名畫家張大千亦是茶室的常客,每逢來港,都會相約友人於茶室相聚,更曾為茶室送贈上一幅畫作《黃山松雲》。而陸羽迄今仍然收藏並展示著國畫大師鄧芬、水墨畫家黃君璧等人的字畫作品,舉目所見均是文化瑰寶。

國畫大師鄧芬字畫作品(左)

地踎茶居

富有人家於茶室品茗,不過對於草根階層而言,就算上茶樓或者都會覺得奢侈,於是早於十九世紀中葉,平民化的茶樓、茶居就已經開始在香港、九龍區普及,並有著「地踎茶居」的別稱 (地踎意指因為無錢而要蹲在地;又有「有錢樓上坐,無錢地下踎」的說法)。

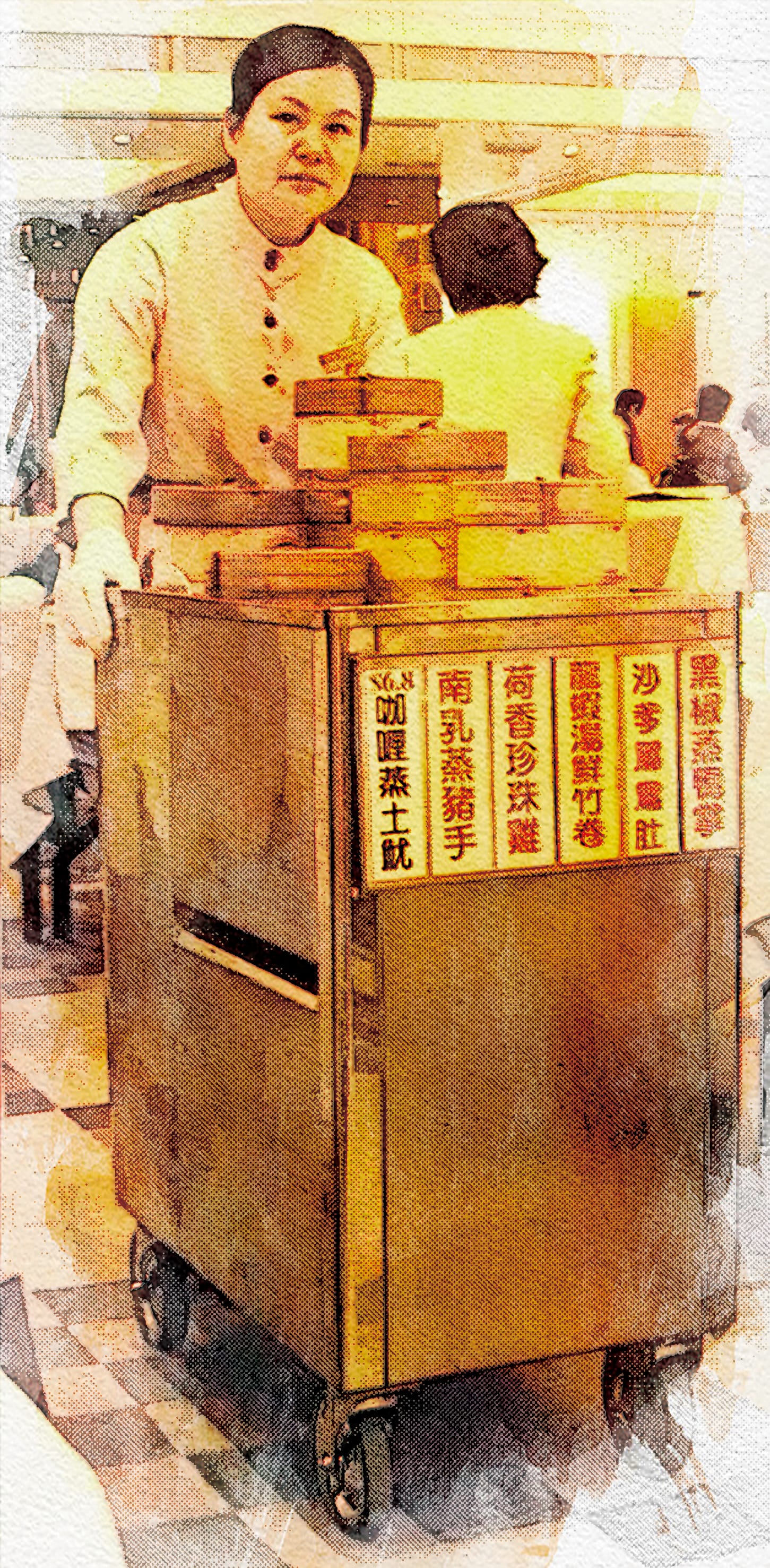

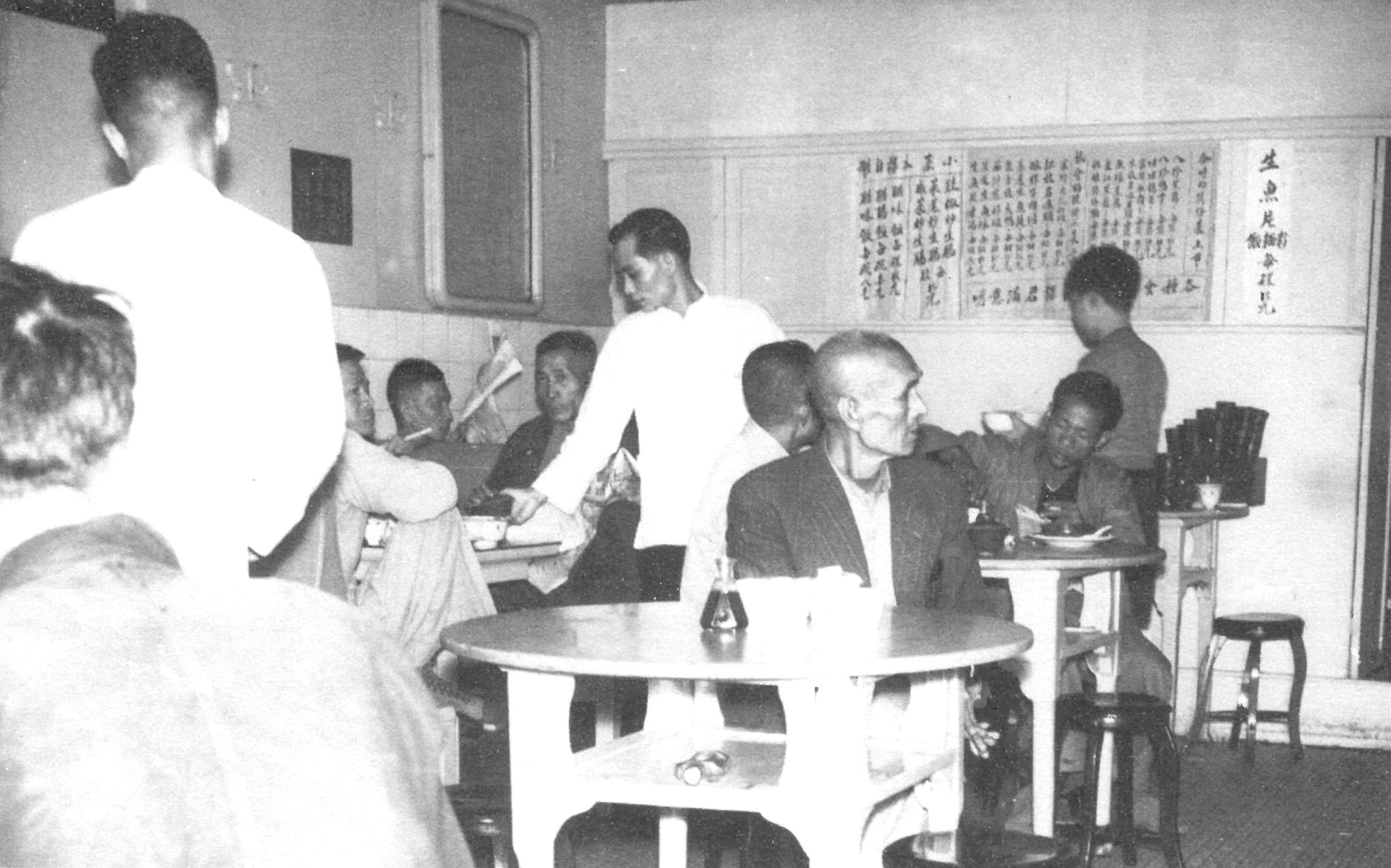

最早的地踎茶居大都集中於上環、灣仔以及油麻地一帶,多位處中下階層住宅區,或比較接近街市的地段,雖然不少地踎茶居會冠以茶樓、茶居的名號,不過規模就比起當時著名的茶樓相對地小,通常佔地只有一、兩個舖位。同時一分錢、一分貨,地踎茶居固然並不講究店內裝潢,純粹的實用主義,店舖前半部份為招待茶客的店面;而後半部份則是製作點心的廚房。同時為求方便清潔打理,地踎茶居多選用雲石或玻璃製的枱面。而製作好的點心,就會由售點員用肩帶掛上整個大蒸籠在樓面推銷。和平以後的四五十年代,百廢待興的時期,地踎茶居因為價錢相宜而廣受大眾歡迎,成為不少基層市民的大眾食堂,又因為不少地踎茶居都是由潮汕人士經營,於是坊間又會稱之為「潮州茶居」。

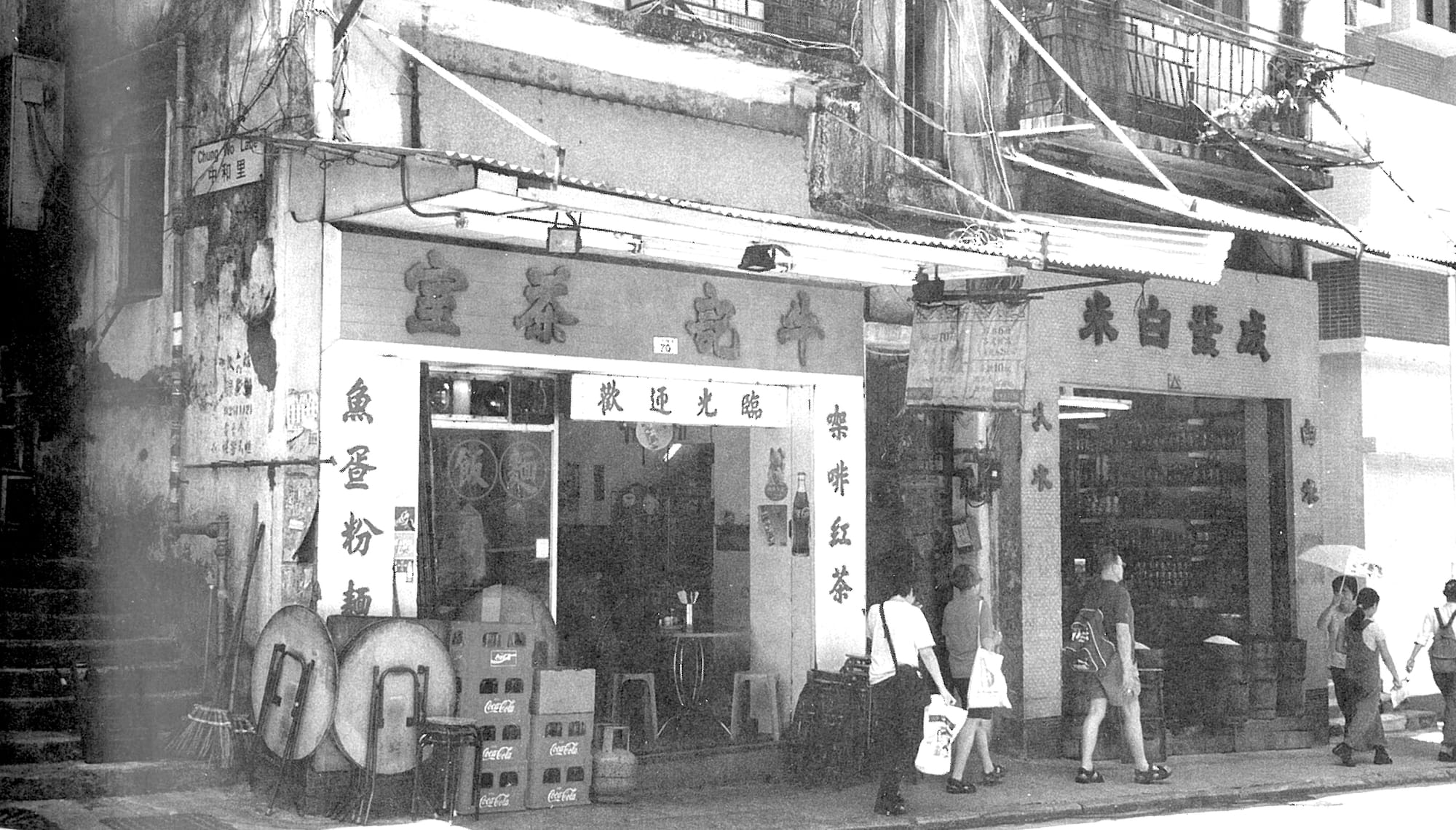

位於中半山的貴如茶樓,為昔日有名的地踎茶居(左) 中環士丹頓街的牛記茶室(中)地踎茶居的簡陋佈置(右)

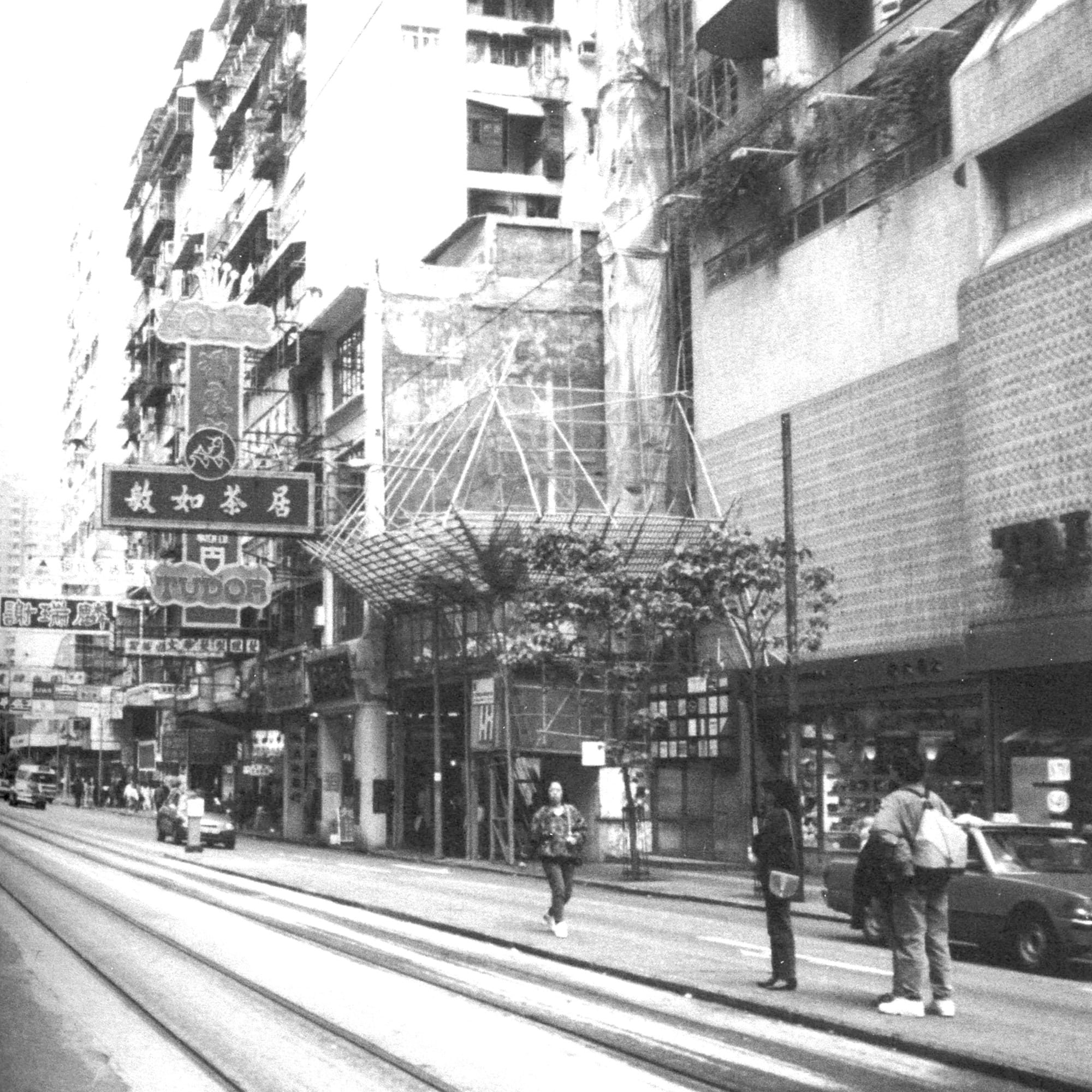

前面提及過香港早年的茶樓喜歡以「男」字命名,至於地踎茶居則較常用上「如」字。比較有名的就有龍如、寶如、貴如以及屹立於灣仔、一直經營至九十年代才結束營業的敏如等等。

和平之後

經歷三年零八個月以後,香港重光,不少市民陸續回流返港,連帶茶樓、茶室行業又再一次興旺過來。又因為港府自三十年代執行禁娼,酒樓開始兼營早午市,茶樓、酒樓分野愈來愈小,反而又催生出更多新式「酒家」在港九各區開張。加上有一段時期內地人士可以自由來港,因為港人都居於斗室,於是為招待國內來港的親友,都喜歡上酒家飲茶食飯,部份茶樓遂以豪華裝潢作招徠,甚至有酒家會標榜提供「冷氣開放」。

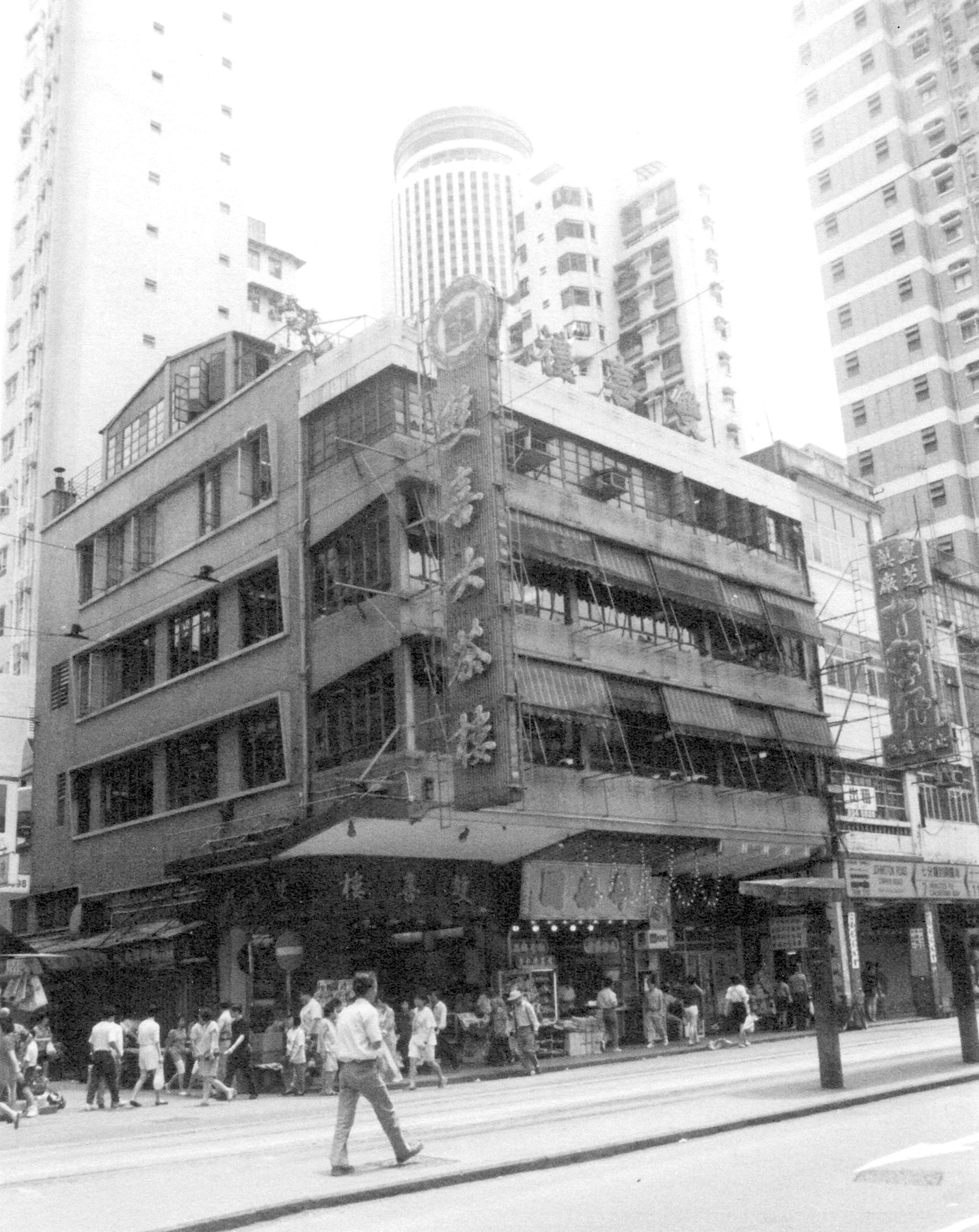

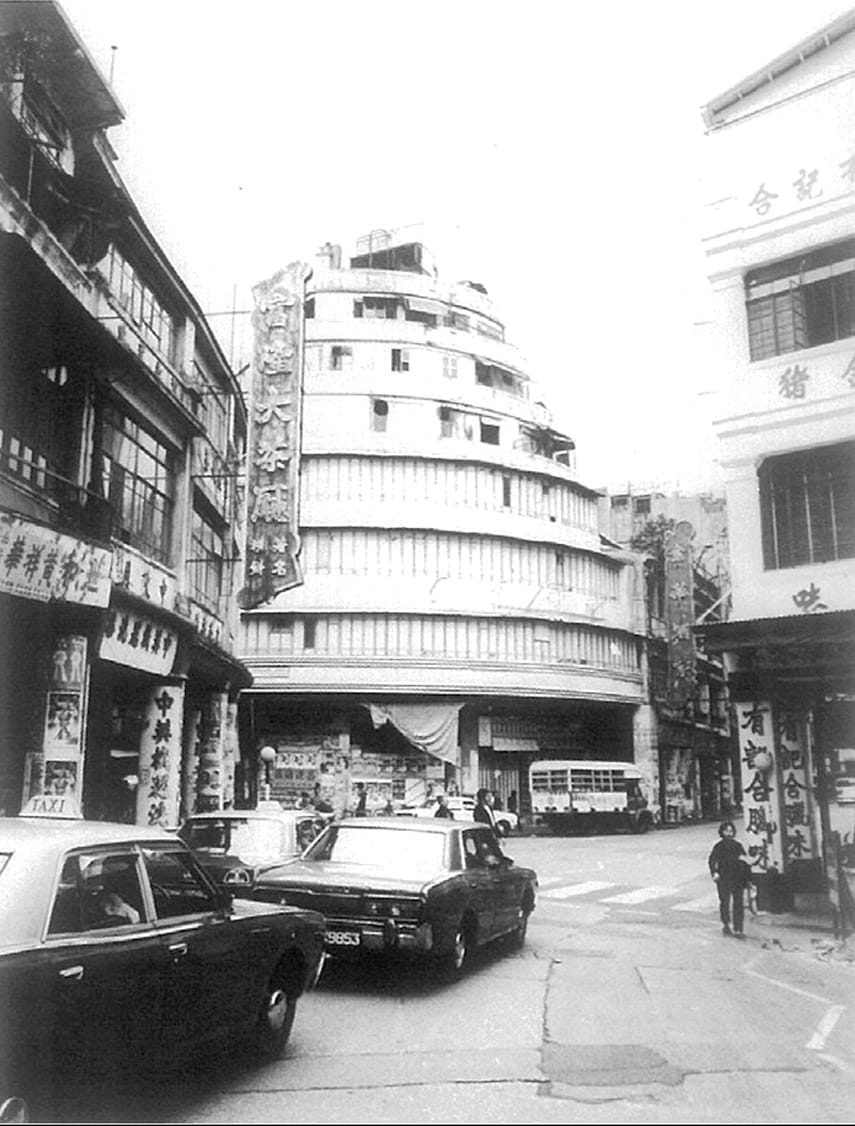

位於「玩具街」太原街街口的雙喜大茶樓,九十年代結業之後,原址重建為現今的商住兩用大廈—雙喜樓(左) 皇后大道西與水坑口街交界的金華酒家(右)

1955年於彌敦道開業的瓊華酒樓,1989年結業後改建為商場寫字樓,2001年再改建成瓊華中心,於千禧年代曾經是潮流聖地(左) 1959年菲臘親王愛丁堡公爵首度訪港,政商界當時安排了於灣仔英京大酒家設宴款待,自此咕嚕肉就成為了菲臘親王最喜歡的菜式之一(中) 位於莊士敦道的龍鳳茶樓,後更名為龍門大酒樓,創業於戰後1949年,更是香港最早有冷氣的酒樓,2009年結業(右)

◎text_鬼|◎photo_ArChing|◎design_MarcoC

◎photo courtesy_《香江知味》、《百年香港中式飲食》鄭寶鴻編著、《陸羽茶室歷史回眸》