Shawn Stussy久休復出?

回顧8、90年代Stüssy的黃金盛世

老馬有火!Shawn Stussy要回歸潮流界?

DIOR 2020 Pre Fall(右)

早前,Stüssy創辦人Shawn Stussy在個人IG帳戶上出post,比喻自己為一匹「老馬」,提及到儘管退休生活有趣,但亦是時候為未來走更遠的路…… 從而惹來Shawn Stussy復出的猜測。Shawn自1996年以家庭理由離開Stüssy以後,4年前其實他曾一度以個人名義與DIOR早秋系列展開過一次合作,今次帖文究竟是暗示自己將會回歸Stüssy?還是另有新計劃?一切還是未知之數。

賣板變賣衫,一切皆是命

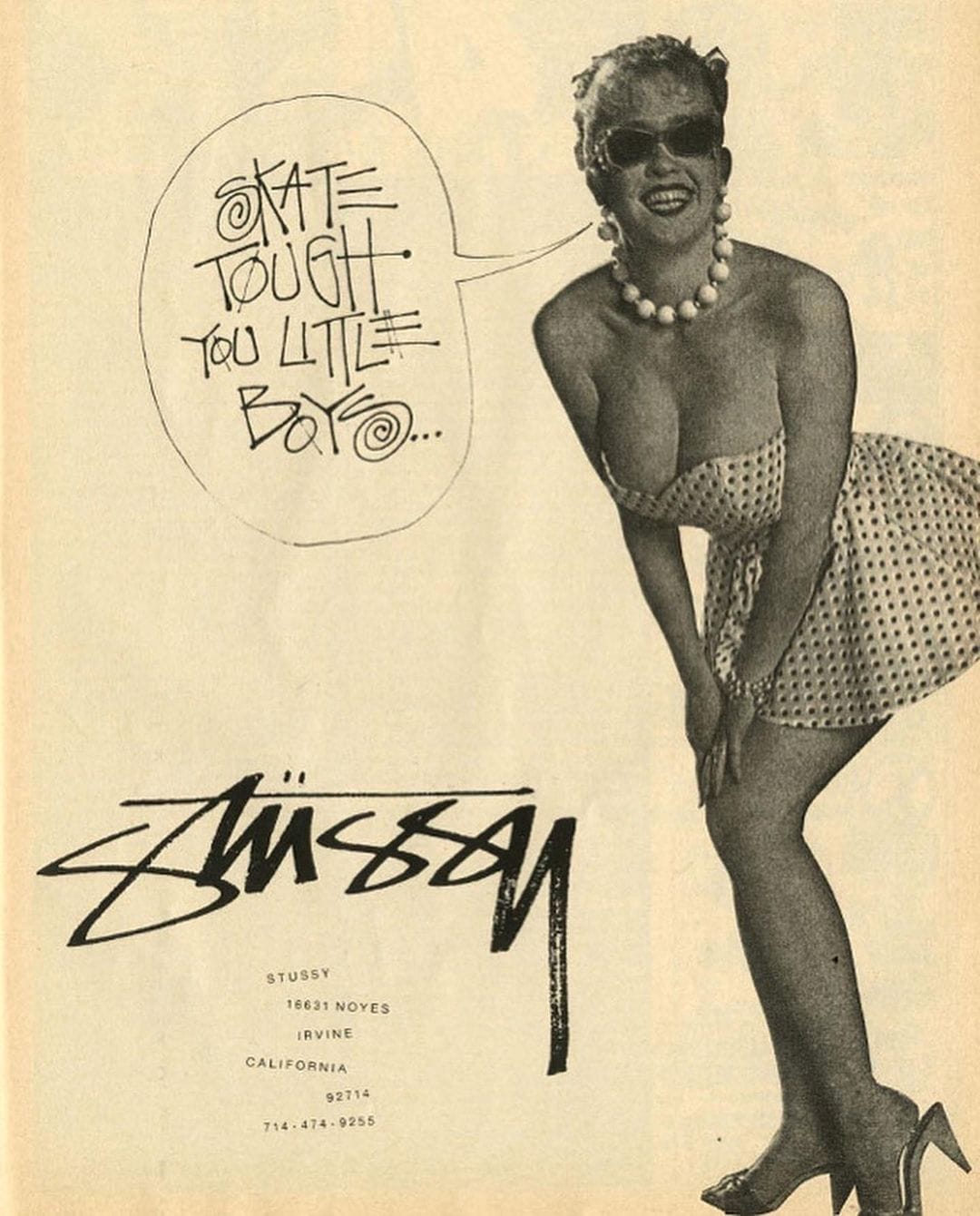

Stüssy的誕生全屬意外。80年代Shawn Stussy原本專注於滑浪板製作,並從抽象畫家叔叔-Jan Frederick Stussy身上啟發出塗鴉風格的簽名字款標記。後來在一次展銷會上,家族從事印刷業的Shawn打算效法Tony Alva自行印製一些Tee做紀念品,殊不知簽名Tee竟然比滑浪板好賣。3日的展覽Shawn賣出了24塊滑浪板,卻收到了過千件Tee的訂單!於是Shawn隨後便決定與友人Frank Sinatra Jr合資,於1984年成立了服裝品牌-Stüssy。

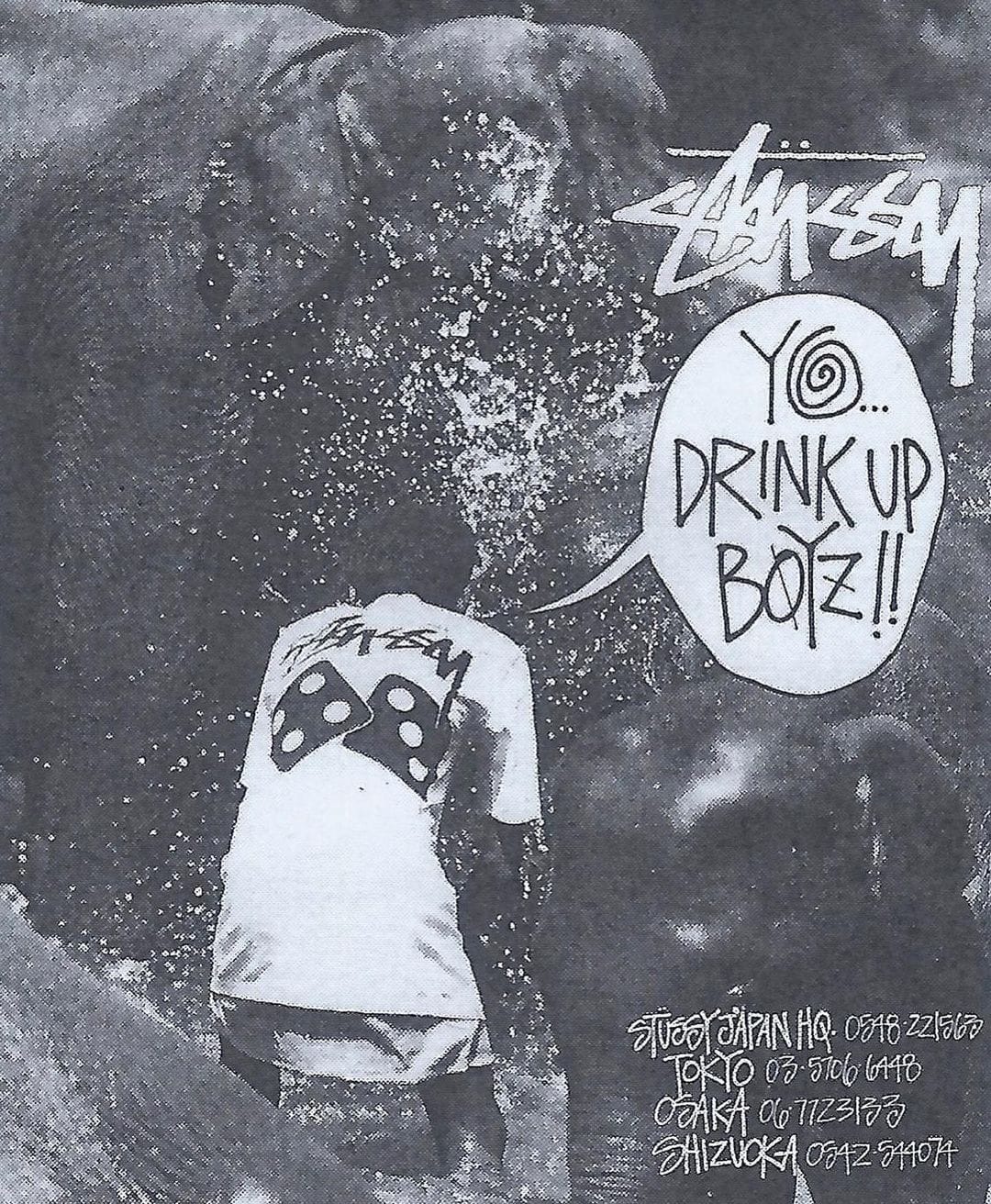

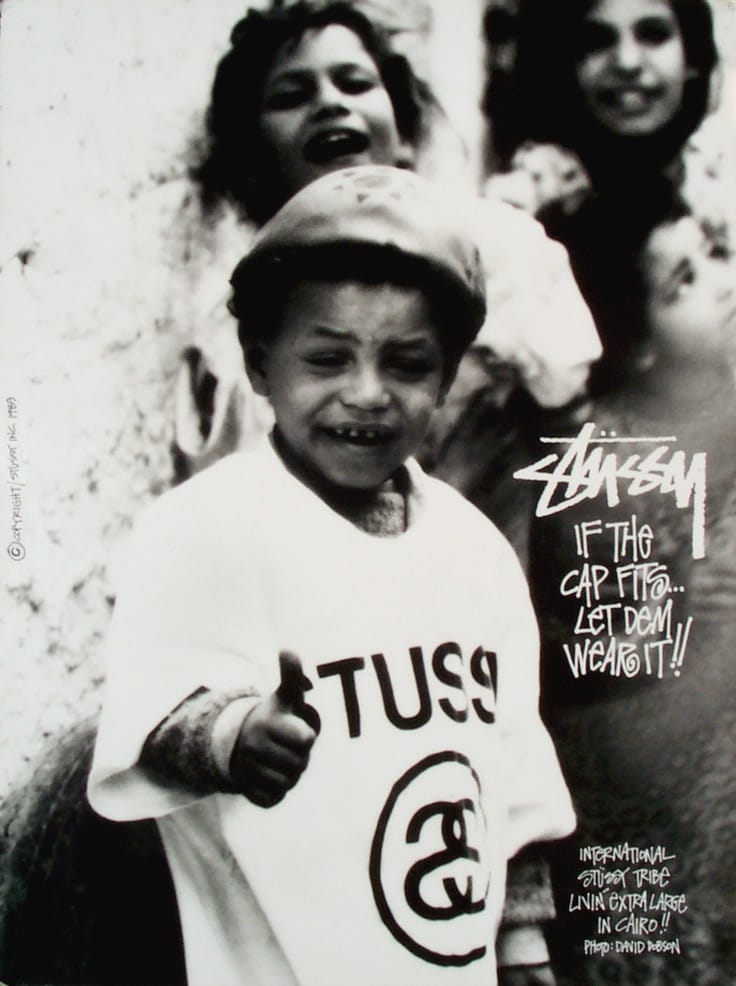

Shawn Stussy的左右手Emmy Sinatra Coats講過,Stüssy成立之後從來沒有聘用過廣告、市場策劃公司協助宣傳。當年的廣告都是團隊自行製作,很Lo-Fi,卻自成一格。

Stüssy經典8-Ball、骰子、啤牌都有隱喻?

Shawn Stussy一直認為Stüssy的誕生全屬運氣,自己沒有想過要從事服裝行業,更不可能預測到Stüssy的人氣。於是品牌自80年代的設計當中,就一直引用骰子、啤牌等帶有賭博意味的圖案,當中又以美式桌球的8號波(8 Ball)圖案最為經典。Stüssy將8 Ball稱為「Ball of Destiny」,它既是比賽最關鍵的一球,亦象徵「運氣」、「命運」的況味,就似是Stüssy的成就,人算不如天算。

朋友圈擴充Stüssy世界版圖

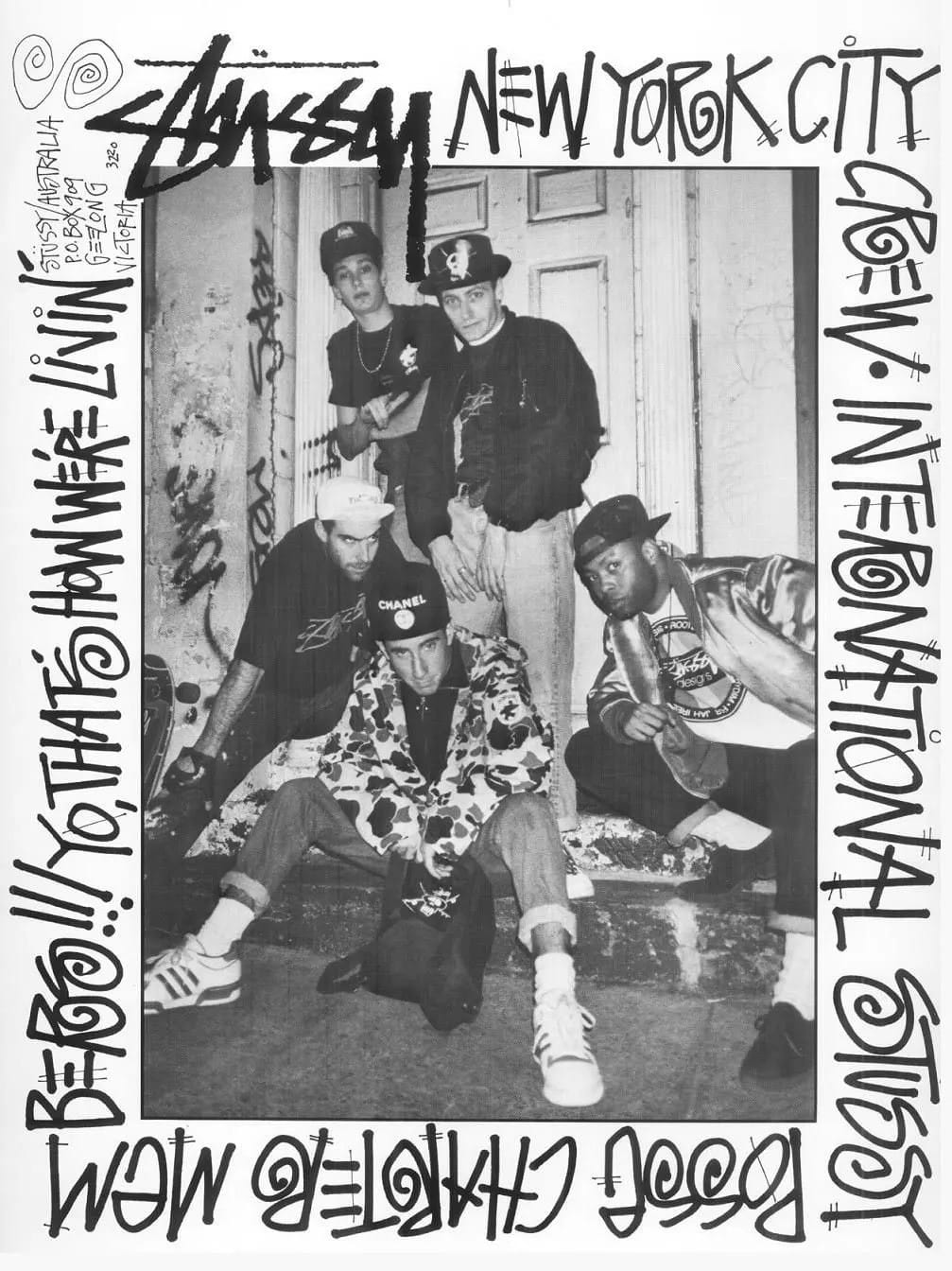

未有社交媒體的8、90年代,Shawn Stussy非常巧妙地以International Stüssy Tribe(簡稱「IST」)的Family and Friends形式,將品牌向世界推廣。所謂的IST就是Shawn遊歷時會邀請一些志同道合的好友加入組織,成員就包括Supreme老閭James Jebbia、英國音樂人Alex Turnbull;日本方面又有藤原浩等等,他們都會擁有成員限定的IST字款捧球褸作為身份象徵,而Stüssy亦藉著他們的影響力,在世界各地逐步建立起人氣。

借用Hi-End品牌人氣稱霸街頭

Shawn Stussy的簽名字款、8 Ball等印花圖案之外,Stüssy其實早於80年代就開始就以二次創作模式,為品牌的設計製造話題,最具代表性當然是參考了Chanel的商標,並把自己的名字交錯成「SS」Logo;同時又將Chanel香水No.5改成「Stüssy No.4」,這種反叛、玩味的巧思剛好又遇上Hip-hop的風潮引爆,讓Stüssy在街頭時尚嶄露頭角。有實力之餘,亦贏了運氣。

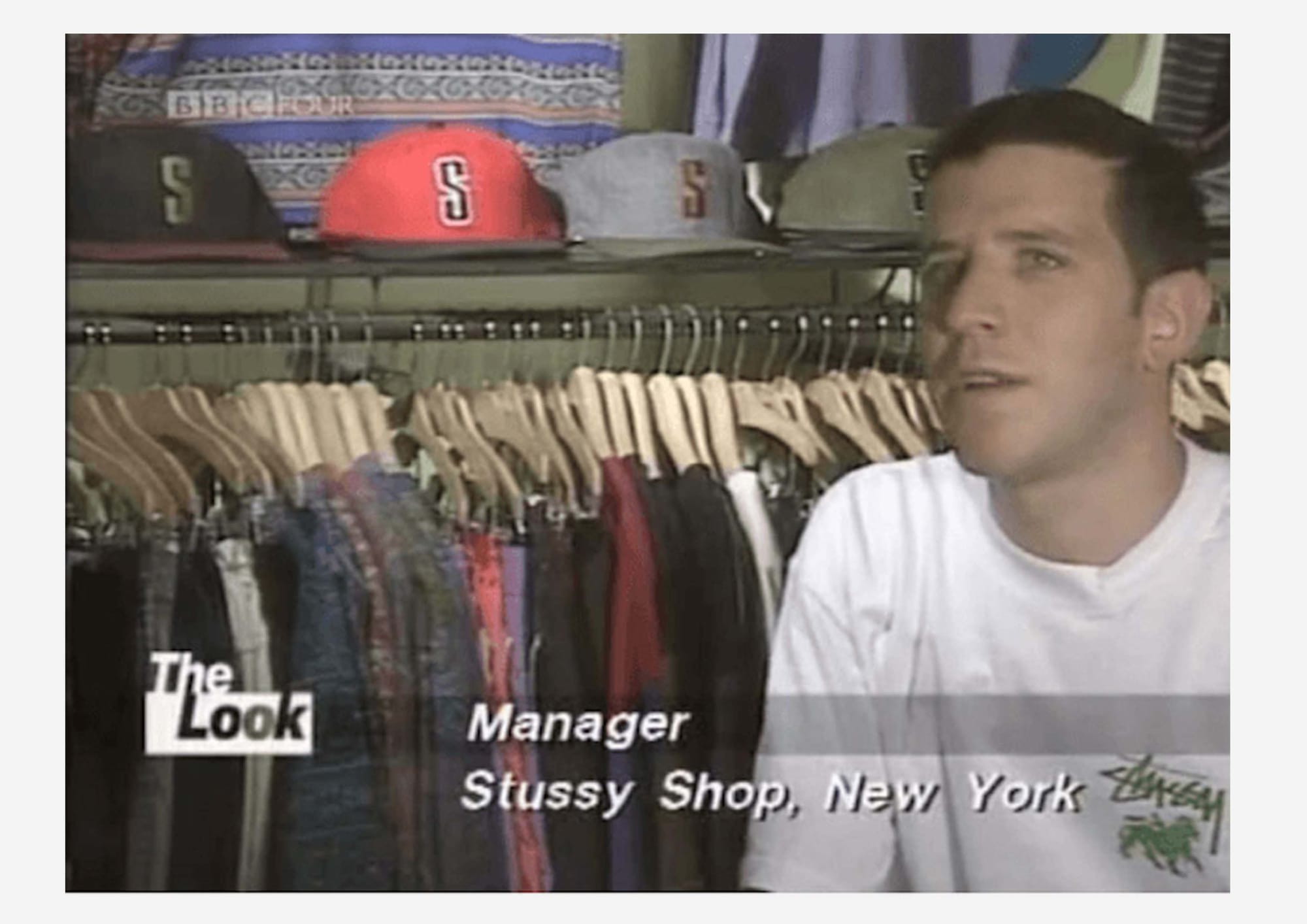

James Jebbia推波助瀾,成就「Stüssy Union」

1989年,原本在Parachute打工的James Jebbia(後來Supreme的創辦人)於紐約Spring Street開設了UNION,有別於Hip-hop人的闊袍大袖服飾,當時James就看上了Stüssy的設計,並一直希望可以將Stüssy寫入UNION的brand list。幾經交涉,James 1991年為Stüssy於紐約開設了首家旗艦店;翌年更一同進軍洛杉磯的La Brea Avenue,以「Stüssy Union」的姿態,正式在Street Fashion界大展拳腳。