奧運歷史|法國第3次舉辦奧運! 由1900、1924到2024 首次允許女性參賽、選手村誕生 回顧橫跨百年發展之路

2021年8月8日,能夠以多災多難來形容的東京奧運正式落幕,並將下屆的主辦權移交至巴黎手上。東奧的例子,證明申辦奧運並非必然為國家帶來可觀收入或經濟效益,但每次看到健兒們在運動場上拚命競賽,至少令身處現場或在家收看的觀眾變得同樣熱血、興奮與感動,在這動盪年代發揮激勵人心的功用。對於巴黎,申辦奧運更基於一份情意結,因為從1900年開始,巴黎便在奧運歷史上擔任舉足輕重的角色,而兩者的關係也密不可分。

法國1900年初辦奧運 成史上最混亂的奧運

首屆現代奧林匹克奧運會於1896年在奧運發源地希臘結束後,希臘國王喬治一世曾建議往後繼續在雅典舉行,然而當時的國際奧林匹克委員會(國際奧委會)主席兼現代奧運之父顧拜坦(Baron Pierre de Coubertin)認為,奧運屬於世界文化遺產之一,理應由成員國輪流舉行。另一方面,這位現代奧運之父亦希望奧林匹克奧運會這項盛事能夠獲得更多國際關注,剛好巴黎那時候正籌備1900年的世界博覽會(世博),於是決定把第2屆現代奧運會鎖定在同一城市舉行。

難與世博同時兼顧 1900年巴黎奧運淪為笑話?

翻查歷史,那年奧運是歷屆之中最混亂,主因是主辦方欠缺同時處理兩項國際盛事的能力與動力,導致奧運的籌備工作嚴重落後,不但未能興建全新體育設施,部份比賽場地只是臨時簡陋搭建,就連開幕及閉幕禮亦欠奉;另一邊廂無論官方宣傳抑或傳媒報道,也只用巴黎錦標會或國際運動會等來形容,讓奧運淪為世博的附屬活動之一,甚至有參賽者竟然誤會只是個普通的運動比賽。

某程度,顧拜坦確實打響了如意算盤,當時有不少人因世博而順道報名參加,令參賽人數達接近1,000名,但過程中又存在極多缺失,其中包括用白鴿作為射擊賽事的活靶、小孩子代為出戰划艇項目、法國馬拉松選手疑似抄捷徑取勝⋯⋯基於日程的安排混亂,再加上充斥賽車、熱氣球、板球、槌球等非正式項目,令整場奧運橫跨了5個多月才完成,而賽後更沒有正式的報告文件,導致數據紀錄在坊間出現不同版本。

首屆巴黎奧運影響深遠 首次有女性參賽

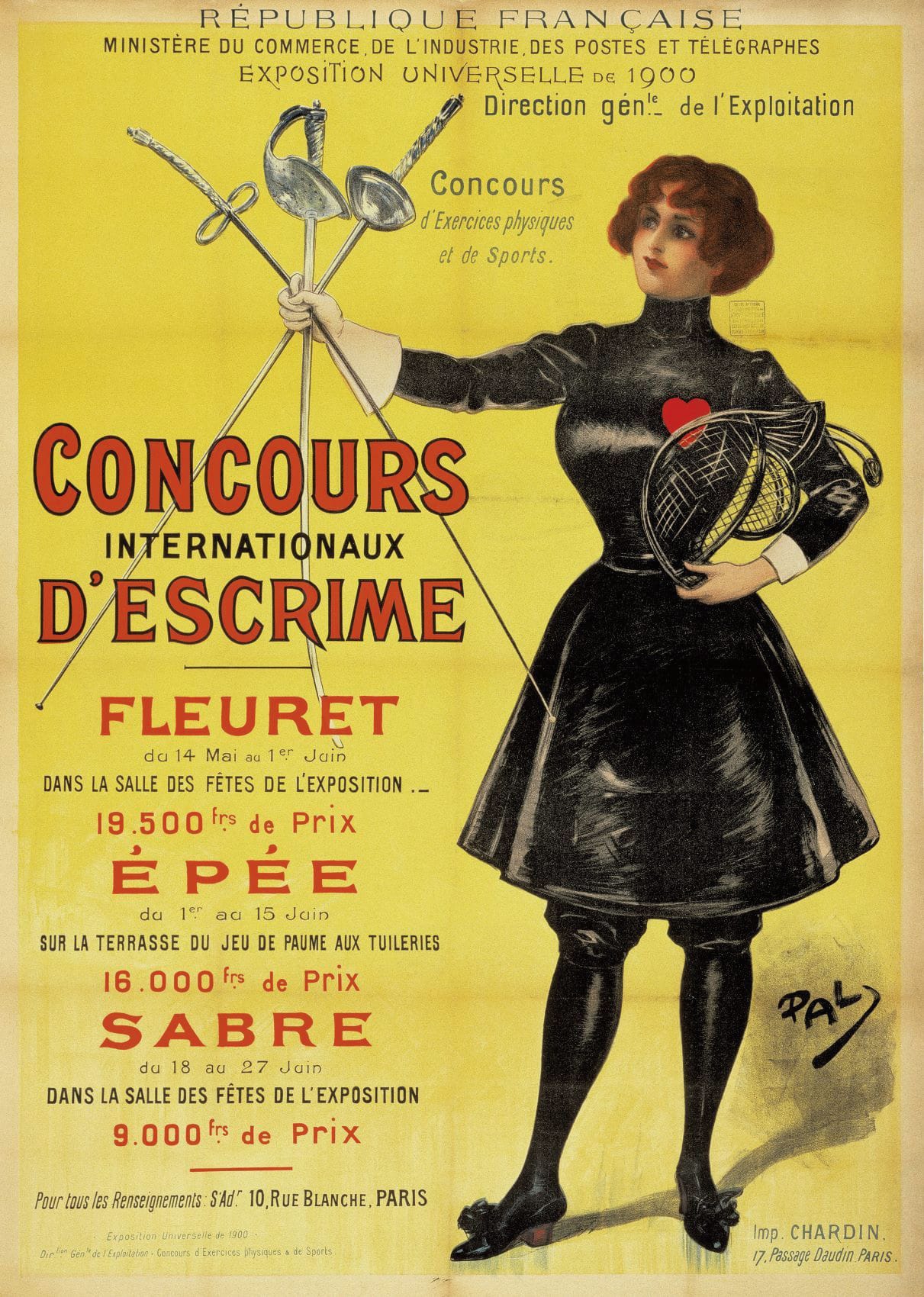

縱使如此錯漏百出,但首屆巴黎奧運對日後的影響尤深,當中更打破古代奧運將女性拒之於外的傳統,成為首屆放寬女性參賽的奧運,讓22名女運動員參與高爾夫球、網球、帆船、賽艇及馬術5個項目,來自美國的艾伯特(Margaret Abbott)和英國的谷芭(Charlotte Cooper),便成為首批登上奧運冠軍的女選手。此外廣受歡迎的足球運動,也從該屆起被列入正式的奧運項目。

1900年的巴黎奧運是首屆放寬女性參賽的奧運。

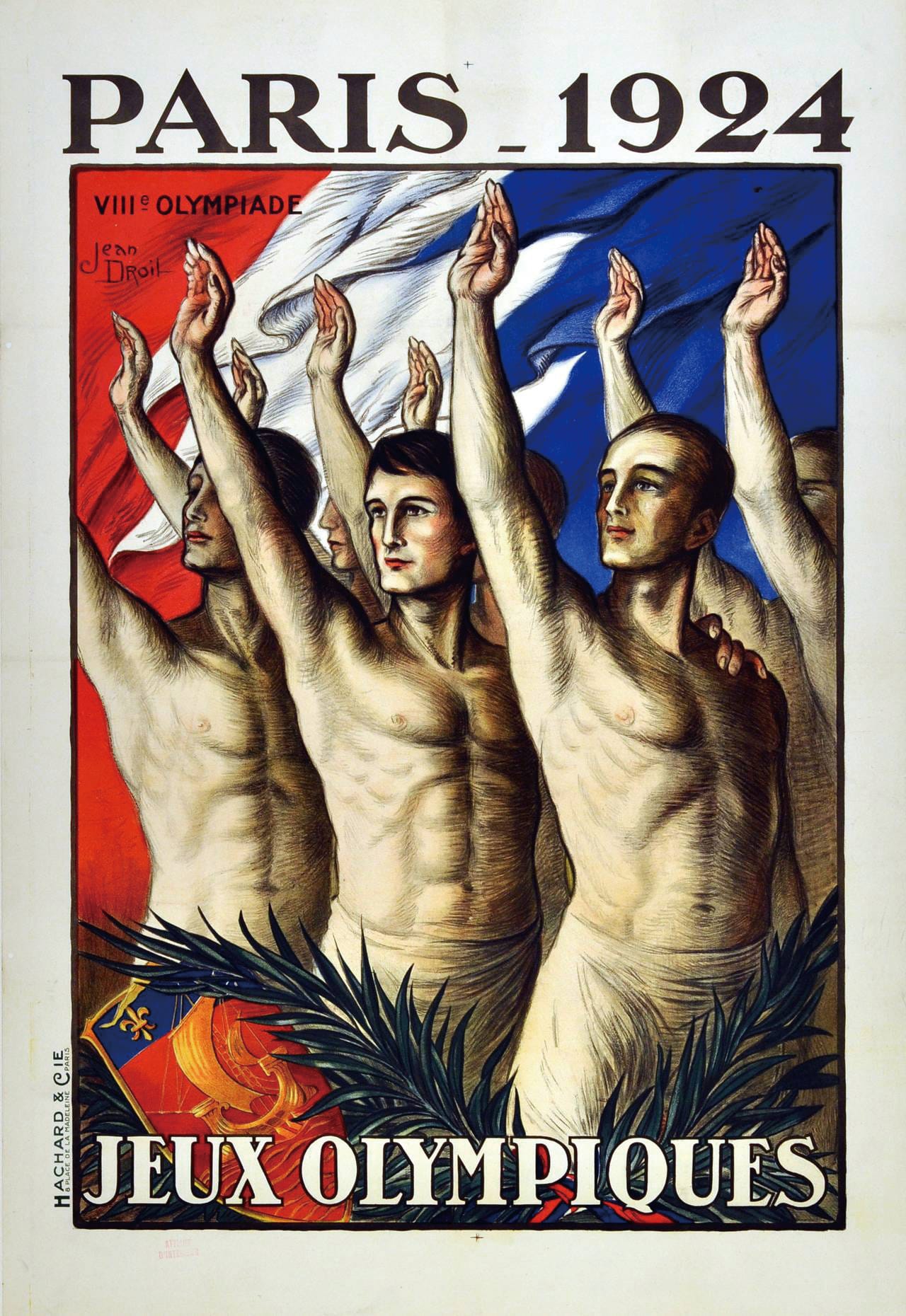

法國1924年二度舉辦奧運 初現選手村的概念

1924年正值現代奧運復興30年,亦是國際奧委會踏入30周年的日子;同時為紀念顧拜坦即將在翌年卸任主席一職,表揚他對現代奧運發展之貢獻,於是選址其家鄉兼國際奧委會成立地的巴黎,成為史上首個舉辦第二次現代奧運會的城市。

與1900年不同,這一次當地人明顯更具熱情,各界發起捐款與籌備工作,協助國際奧委會克服戰後的經濟難題,令賽事得以順利舉行。對外也掀起了極大迴響,不但吸引過千名傳媒工作者到訪,應邀參賽的國家也從上一屆的29個增加至44個,在3,000多名運動員之中包括136名女性。第8屆的會期相對第2屆短,運動項目維持4個多月,而且恢復古代奧運的傳統,舉行建築、繪畫、雕塑、音樂等藝術比賽。

首創選手村:運動員住宿條件的徹底革新

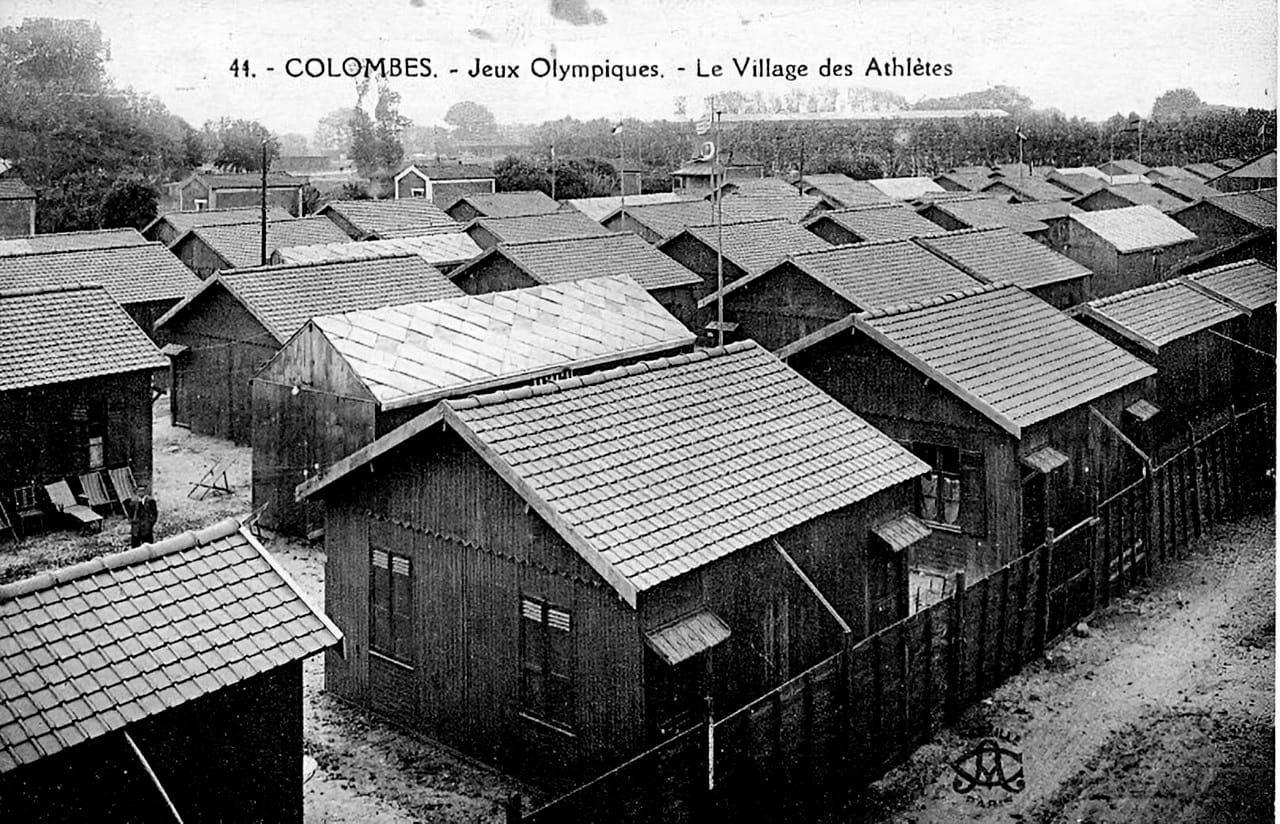

選手村的概念始於這一屆奧運,當時國際奧委會有感各國代表在過往只能分散四處,無法享有相若的住宿條件之餘,亦不利比賽的籌備和組織工作。為了改善情況,以及增加各國代表互相交流的機會,於是在《奧林匹克憲章》規定每屆的主辦城市必需提供選手村,讓選手們可以在奧運開幕禮前兩周至閉幕禮後3天入住。

該屆的選手村選址鄰近伊夫·迪馬努瓦爾(Yves du Manoir)奧林匹克體育場,雖然房舍只用木材搭建,但村內仍有食堂、兌換店、洗衣店、理髮店、郵局,以及不可或缺的醫療設施,為日後選手村的規模奠下基礎。另一方面,現屆與下屆主辦國交接奧運旗幟的儀式,更從這屆的巴黎奧運開始成為閉幕禮的傳統環節。順帶一提,首屆冬季奧運會在同年1月在法國夏慕尼舉行,而原有的則以「夏季奧運」作區分。

1924年巴黎奧運會首個選手村的木製房舍舊照,雖然當時的選手村只用木材搭建,不夠內部應有盡有。

巴黎2024年三度舉辦 橫跨百年的奧運夢

第8屆後巴黎未有申辦奧運,直至近年多次再接再厲,但分別在1992、2008及2012年鎩羽而歸。至於2024年奧運,剛好與1924年巴黎奧運相隔100年,如此難得一遇和別具意義,驅使巴黎為此放棄申辦2025年世界博覽會。

巴黎如何圓夢百年奧運

最初漢堡、羅馬、布達佩斯和洛杉磯同樣有意申辦,唯後者以外,其餘城市先後以不同理由退出競爭行列。2017年經國際奧委會的成員投票後,不但宣佈巴黎和洛杉磯同時取得主辦權,更破天荒容許2個城市自行協調主辦哪一屆,最終洛杉磯同意延後承辦2028年的第34屆,讓巴黎一圓百年奧運夢,還繼倫敦後成為第2個舉辦3次夏季奧運的東道主,定於2024年7月26日至8月11日舉行。

經歷2次辦奧經驗,巴黎今屆的目標更加清晰,不但銳意舉辦史上最環保的奧運會,還希望成就一場融合社企模式的世界級賽事。前者方面,巴黎希望今屆奧運完全符合《巴黎氣候協議》,比2012年倫敦和2016年里約奧運減少一半以上的碳排放量。為此,主辦方提出縮短比賽場館與選手村之間的距離、鼓勵公眾以公共交通工具、單車或步行前往賽場、推行接駁運動員和遊客的電動車計劃等多個減碳方案。

由於奧運涉及大量工程、餐飲、交通和旅遊等範疇,這些服務預料至少佔25%由社會企業提供,甚至讓基層有能力自組中小企業,待奧運完結後仍能自力更生。站在經濟角度,巴黎市政府將整場奧運的營運成本鎖定在66億歐元之內,比前兩屆的總預算減少逾三份之一,同時可創造50億至110億歐元的經濟效益。

相隔100年,巴黎在2024年三度舉辦奧運。