遊日注意!救人一命的防災設計

救人一命的設計,背後有甚麼思考?

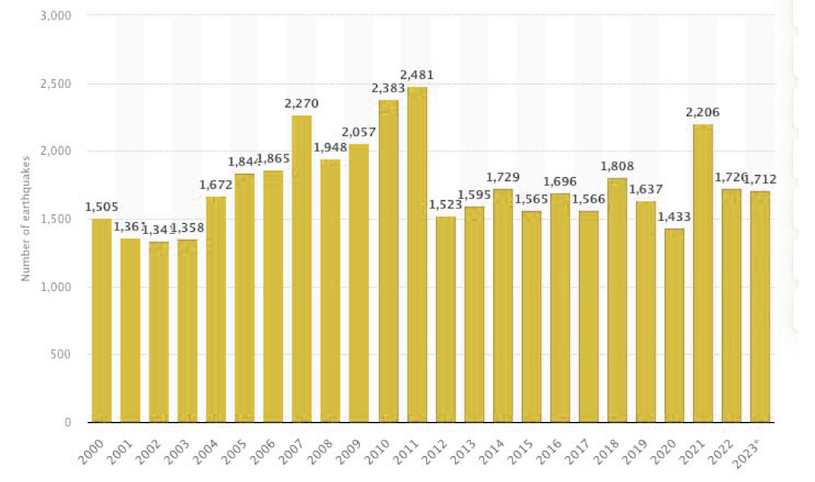

根據全球資料平台Statista統計,就過去20年,每年全球規模達M5級或以上的地震平均發生1,500次。天災是突如其來的,要應付驟然出現的大量資訊再加上無可避免的沈重焦慮心情,有誰能負責好好梳理並清晰傳達種種相關情報?

日本設計師太刀川英輔所率領的事務所NOSIGNER便作了完美的示範。從即時回應的網站到防災的手冊及食品包,均以簡潔而不失趣味的調子詮釋嚴肅的防災資訊。能救人一命的設計,背後有甚麼哲學思考?

集民間智慧!防災「維基網站」

2011年311東日本大地震,NOSIGNER團隊在40小時內建立了線上求生資料平台「OLIVE」。

那是一個收集及分享災害相關知識的防災資料庫,搜集如何輕鬆製作災區所需物品的創意點子,如利用衣物造成口罩。3周之內瀏覽量已達到100萬次,並在志願人士的幫忙下翻譯成英語、中文及韓語,部份資訊更配以插圖解說以讓災民快速掌握使用技巧。

「我相信設計不僅是創造出美麗的造型,而是利用造型來連結關係。換句話說,設計具有連結關係的力量。」- 太刀川英輔

人人都想要的防災手冊?

遇上大規模天災,單靠國家的援助不足以應付得來,還需要改變每個公民的意識。 在311大地震後,NOSIGNER出版了《OLIVE守護生命手冊》,2015年更與日本政府合作推出防災書籍《東京防災》。

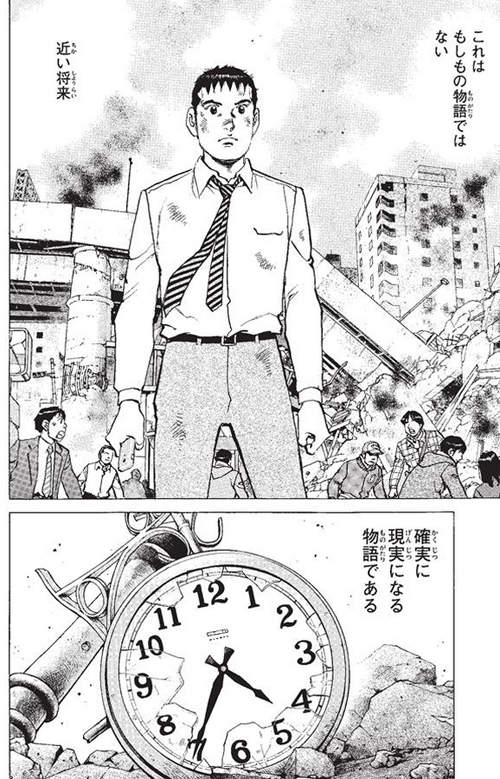

《東京防災》以建築工地使用的黃色和黑色條紋為主色調,內頁則配有大量插圖甚至川口開治的解說漫畫,讓沉重的防災知識變得有趣。設計於2016年獲得Good Design Award金獎,即使來到今天,它仍然在危急關頭大派用場。

防災料理:以美味治療心靈

整理防災資訊以外,NOSIGNER於2017年更與日本名廚笠原將弘合作開發了「東京備食」,以概念書的形式儲備3種美味的料理。

日本Muji一直也推出各種各樣可長期保存的儲備食品,讓大家在災難時也能藉由食物來調整心情。今年新推出的朱古力羊羹一度成為熱話,其保存期限為4年6個月,每塊可提供197卡路里的熱量。有網民表示太好吃,很怕自己一不小心就會吃掉了。

朱古力羊羹 780円(右)