由求生訓練搖身一變成為象徵法國的飛躍道(Parkour)

Parkour飛躍道是一項誕生於法國的極限運動,由20世紀初的求生訓練,演變至今成為X-Games世界極限運動會的其中一個項目,甚至引領動作電影以及時尚風潮。

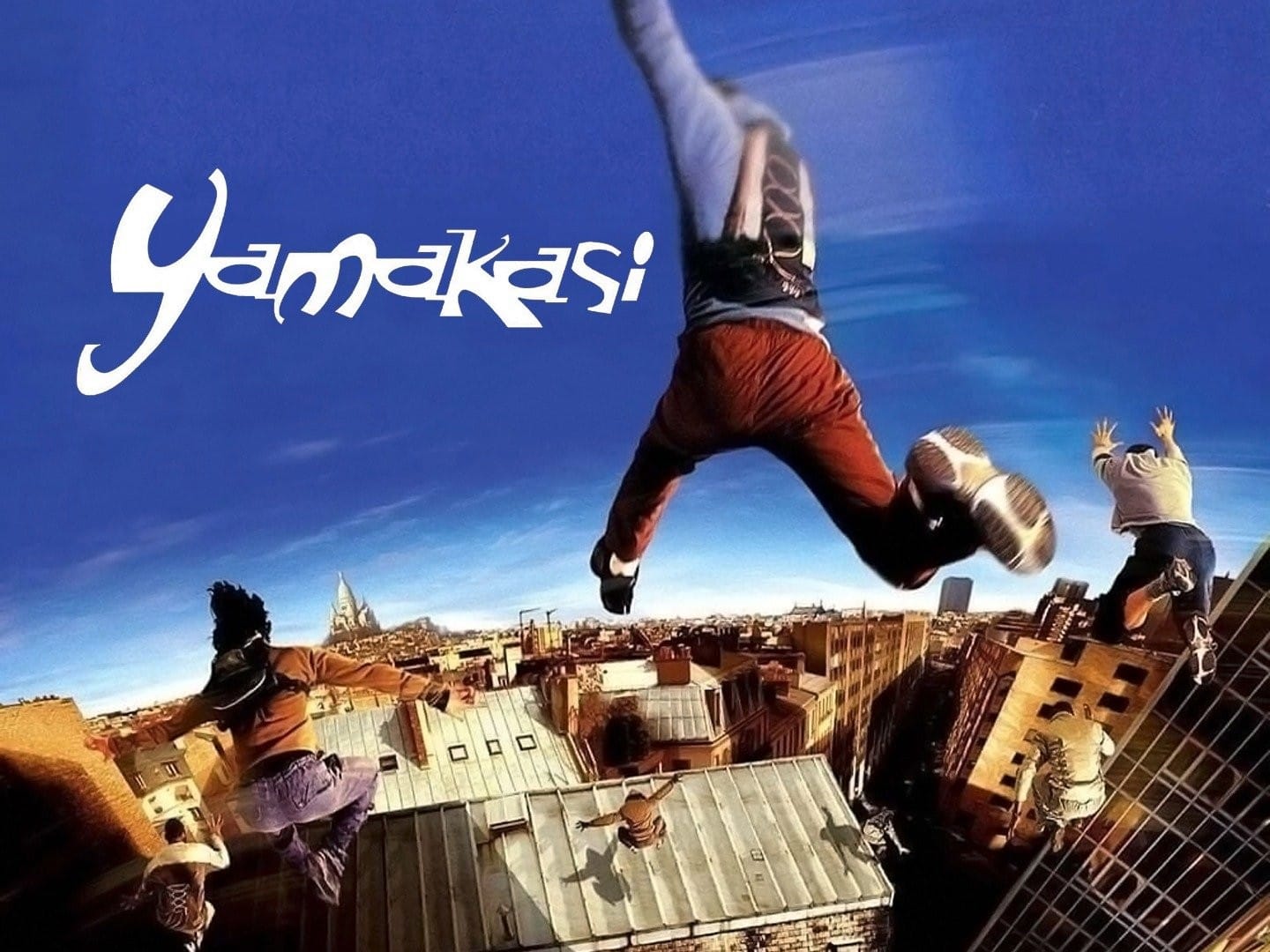

當年因為一齣法國電影《因乜差事跳跳跳》,大家先開始對Parkour (港人稱為「飛躍道」) 有初步的了解。飛簷走壁、玩命的危險動作,大概沒有多少人會估得到,這門極限運動竟然是起源於一個浪漫的國度 ——法國?

Parkour一字源自法文中的「Parcours」,有著通過、道路的意。當中參與Parkour運動的又會自稱為「Traceurs」,意指曳光子彈 (Tracer)。Traceurs們都旨於以最快速度作點對點的移動,並透過自身的不斷鍛練,運用跑、跳、爬、撐越、平衡等動作跨越現實環境中的各種障礙。進入千禧年代初,Parkour運動又再衍生出另一講究動作優雅、創意的「Freerunning」形式,挑戰極限的舞台亦一度移師高樓大廈的天台,段段令人膽顫心驚的高空躍身片段,卻令大眾產生Parkour為違法活動的誤解。

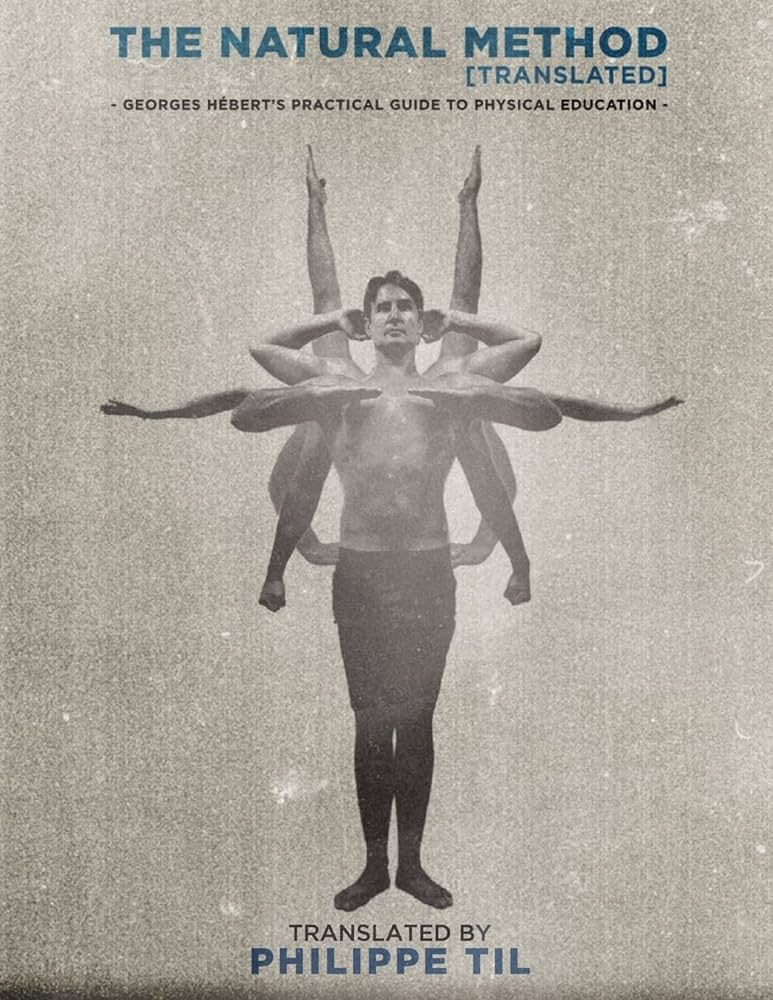

(左)法國海軍軍官Geroge Hebert (右)以大自然汲取訓練靈感的《Natural Method》

Parkour最初是體能訓練?

Parkour的雛型本是一種求生的技能。1902年,法國海軍軍官Geroge Hebert奉命遠赴中美洲的法屬馬提尼克協助救援受培雷火山爆發圍困的民眾。是次災難造成大量人命傷亡,當中更包括多名救援人員,令Geroge Hebert意識到有需要透過運動訓練,以強化身、心應變能力,才能有效幫助他人。後來Geroge Hebert跟隨海軍駐守非洲等地,又察覺到當地土著從大自然當中鍛煉出靈巧的動作以及完美體格,於是在「Be Strong To Be Helpful」的理念下完成了著作《Natural Method》(法文:《Le Methode Naturelle》),並提出利用模擬自然環境、以及仿效動物動作進行訓練,旨於訓練體能與心智,以擺脫物理以及心理上的障礙,當中「自然之道」理念,後來更影響到法國軍隊的障礙訓練 (Parcours Du Combattant,英譯Obstacle Course) 形式。

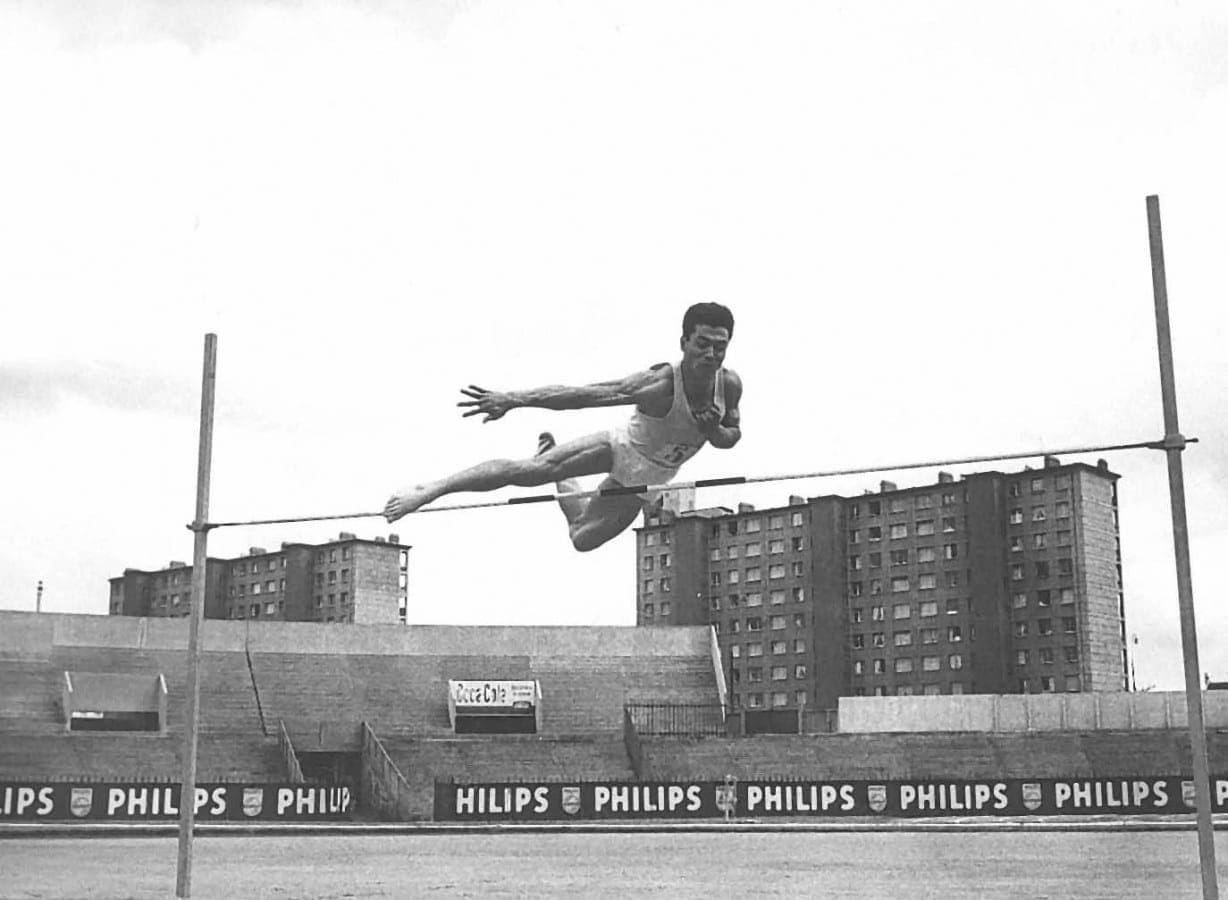

(左) Raymond Belle (右)1969年,消防員Raymond Belle以直升機繩降方式,折走巴黎聖母院上的越共旗幟(Source:edition.cnn.com)

將《Natural Method》融入生活,催生Parkour雛形

1969年,一名法國消防員乘坐軍用直升機,首度以繩降方式利用身體平衡技巧,在半空中拆走被掛於巴黎聖母院尖頂上的越共旗幟。其膽色過人之舉,撼動了消防業界,亦備受外界矚目。而這位名為Raymond Belle的消防員,50年代從軍期間就是深受《Natural Method》所啟發,從而把軍事障礙訓練應用到日常生活,成為一種逃脫、求生的應變技巧。Raymond Belle後來將畢生所學都教授予兒子David Belle,而David Belle與一群成長於80年代的年青人,又在港產功夫電影、日本的《龍珠Z》影響之下對「輕功」、「舞空術」崇拜不已。如是者,一種揉合軍事、體操、功夫技巧的運動訓練,於80年代末就造就了Parkour的形成。

(左)被譽為Parkour之父的David Belle(右)與 Paul Walker(左)(Source:kinorium.com)

Parkour之父-David Belle

Raymond Belle將《Natural Method》實用化;法國演員David Belle則是真正將障礙訓練演變成一門體育「藝術」的先驅。自小就接受體操訓練的David Belle,因為不滿學校訓練方式過於呆板,於是開始鑽研父親口中的「Parcours」。80年代中,David Belle搬到法國東北部的利斯 (Lisses) ,以自學的形式繼續訓練。期間又認識到一班志同道合的朋友,當中包括堂兄弟Williams Belle、Sebastien Foucan、Chau Belle Dinh、Yann Hnautra、Laurent Piemontesi、Guylain N’Guba Boyeke、Malik Diouf以及Charles Perriere,他們並把訓練方式重新命名為「L’Art Du Deplacement」(The Art Of Displacement,即移動的藝術),而為數9人的團隊則自稱為「Yamakasi」,代表「Strong Man, Strong Spirit」的意思。

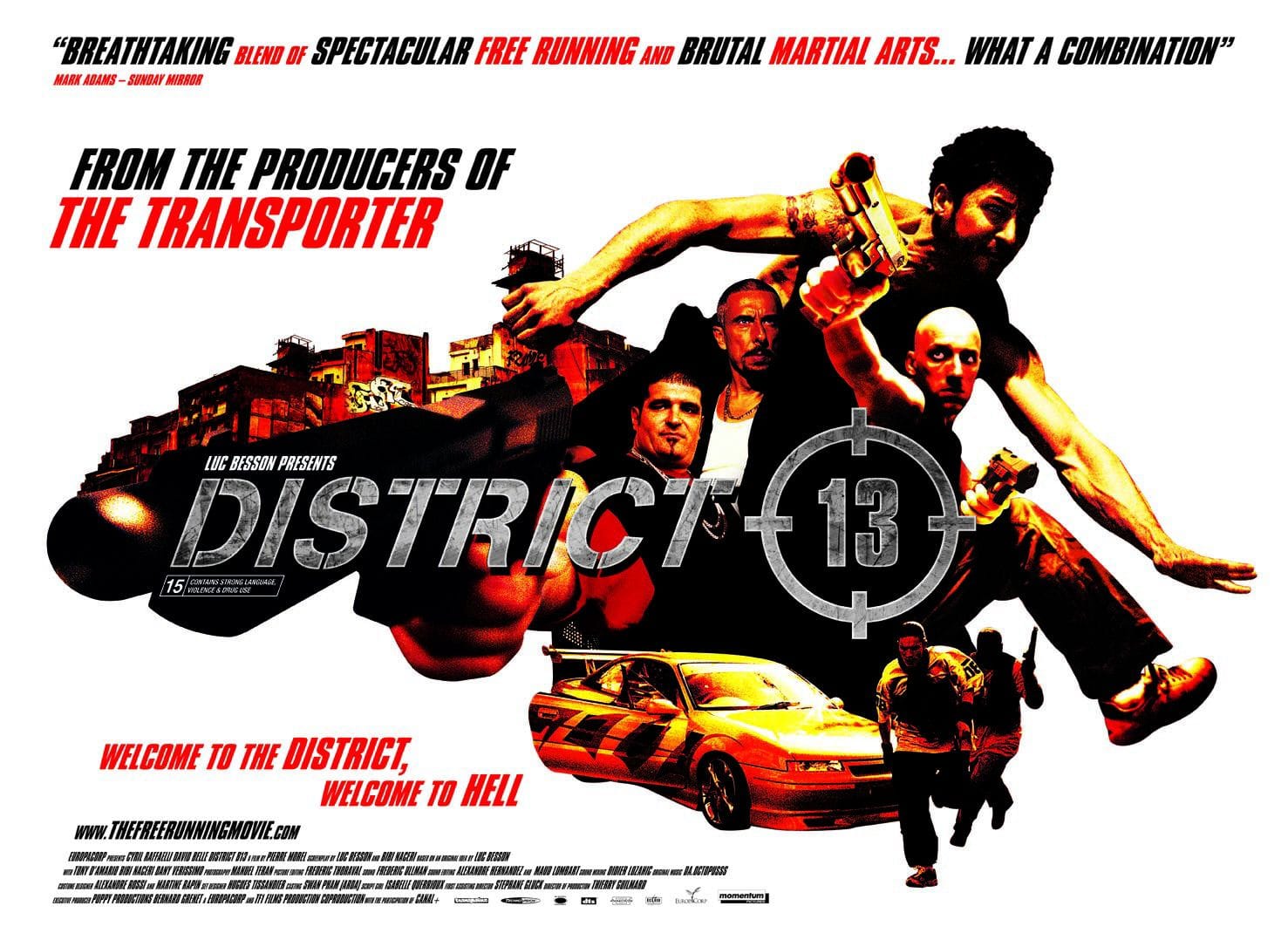

Yamakasi的其中7位成員,參演了洛比桑執導的《因乜差事跳跳跳》

90年代末,Yamakasi開始利用網絡將「移動的藝術」推廣全球。2000年代初,團隊中的7位成員更夥拍法國著名導演洛比桑 (Lus Paul Maurice Besson) 拍攝了一部名為《YAMAKASI》(中譯:《因乜差事跳跳跳》) 的喜劇電影,不過David Belle因不滿成員把Parcours作為生財工具,於是毅然決定離開Yamakasi,繼續自己的訓練,並把運動再次命名為「Parkour」(把Parcours中的「C」改為「K」,據說是因為讀音會較響亮之故)。 而David Belle後來則以動作、特技演員身份投身電影行業,代表作有《District 13》(港譯《暴力街區》) 以及與已故演員Paul Walker合作的《Brick Mansions》(港譯《玩命特區》)。

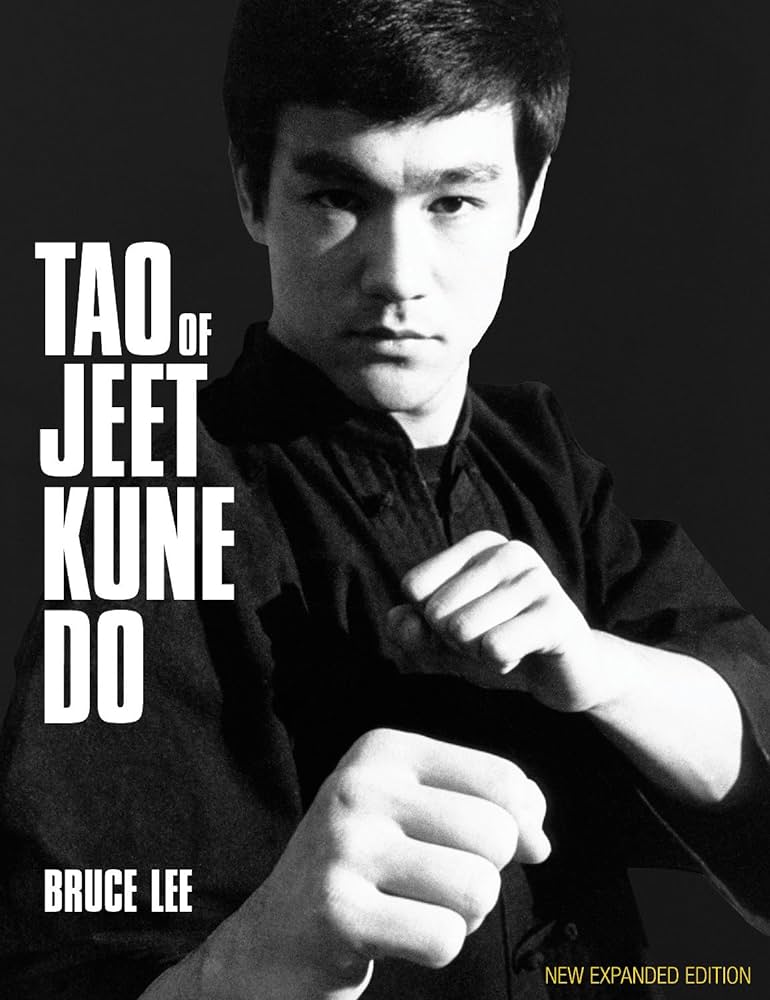

(左)Yamakasi的始創成員之一 - Sebastien Foucan (右) Freerunning的目標是將運動演化成截拳道一樣成為一種「道」的修行

從Parkour到Freerunning:身體與心靈的自我修練

Parkour所強調的是一種個人的修練,讓身體與心靈變得強大,以適應不同環境,體現「Be Strong, To Be Useful」的精神。大眾會覺得Parkour危險、玩命,卻未有了解到每個動作均是每位Traceur刻苦鍛練的成果。他們以身體進行不同實驗,從而與周遭環境、障礙產生互動。而Yamakasi的初創成員-Sebastien Foucan自90年代末脫離團隊以後,除專注於Parkour的教學訓練,更一直嘗試以創意角度、更流暢優雅的肢體動作,將Parkour再進化成一門身體藝術-Freerunning。比起Parkour,Freerunning更著眼於參與者表達自我,並參詳李小龍的截拳道理念,鍛練自身瞬間判斷,以驅動精神、肉體向障礙物作出相對反應,成就出運動的「道」,是故Parkour在香港,又稱為「飛躍道」。

著名Parkour團隊Galizian Urban Project成員都鍾情穿上寬身棉褲進行運動,成就了Parkour Flow Pants的時尚 (Source:Galizian Urban Project)

屬於Parkour的時尚美學

跑鞋之外,Parkour實際並不需要任何護具或特定裝束。不過作為極限運動,Parkour跟滑板、BMX一般亦逐漸發展出專屬的時尚美學。較資深的Traceurs都流行穿Oversize服飾,他們又會把運動棉褲稱為「GUP Pants」或「Parkour Flow Pants」,全因西班牙著名Parkour團隊Galizian Urban Project的成員都流行穿上寬鬆的Sweat Pants。每當他們做出飛躍、騰空等動作,鬆身的衣服較能夠營造「流動」的視覺效果,提升美感。

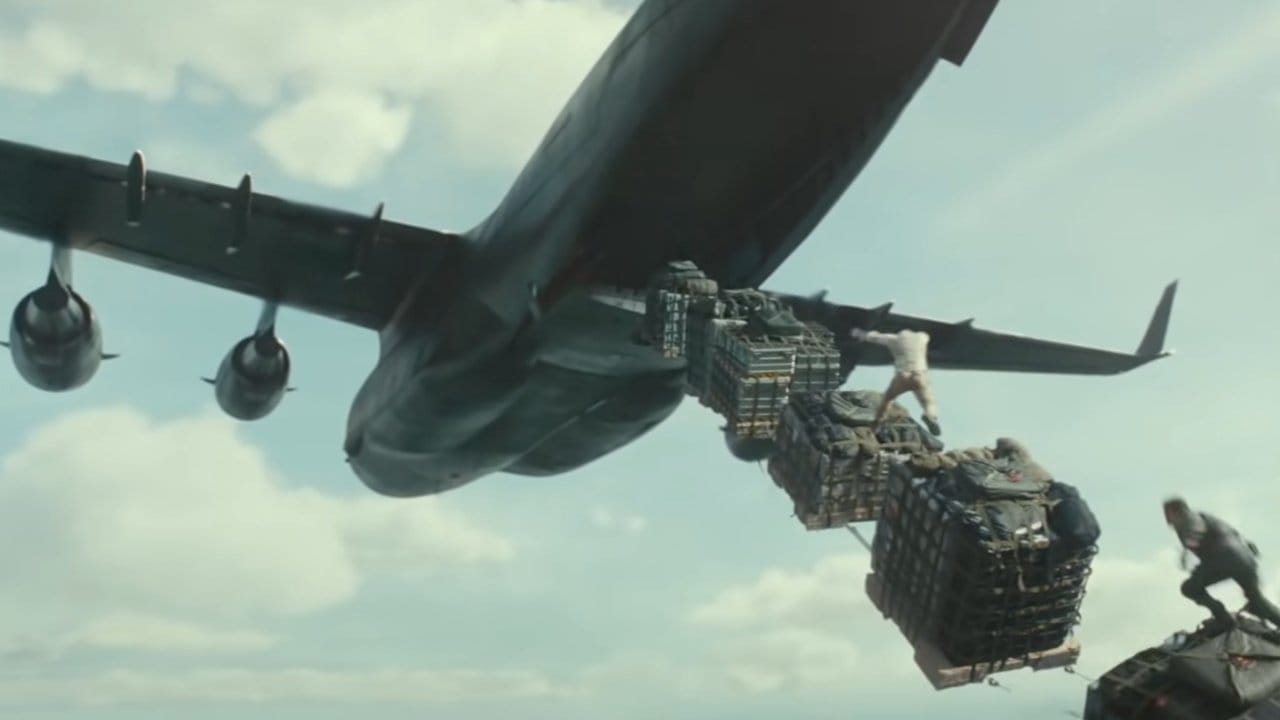

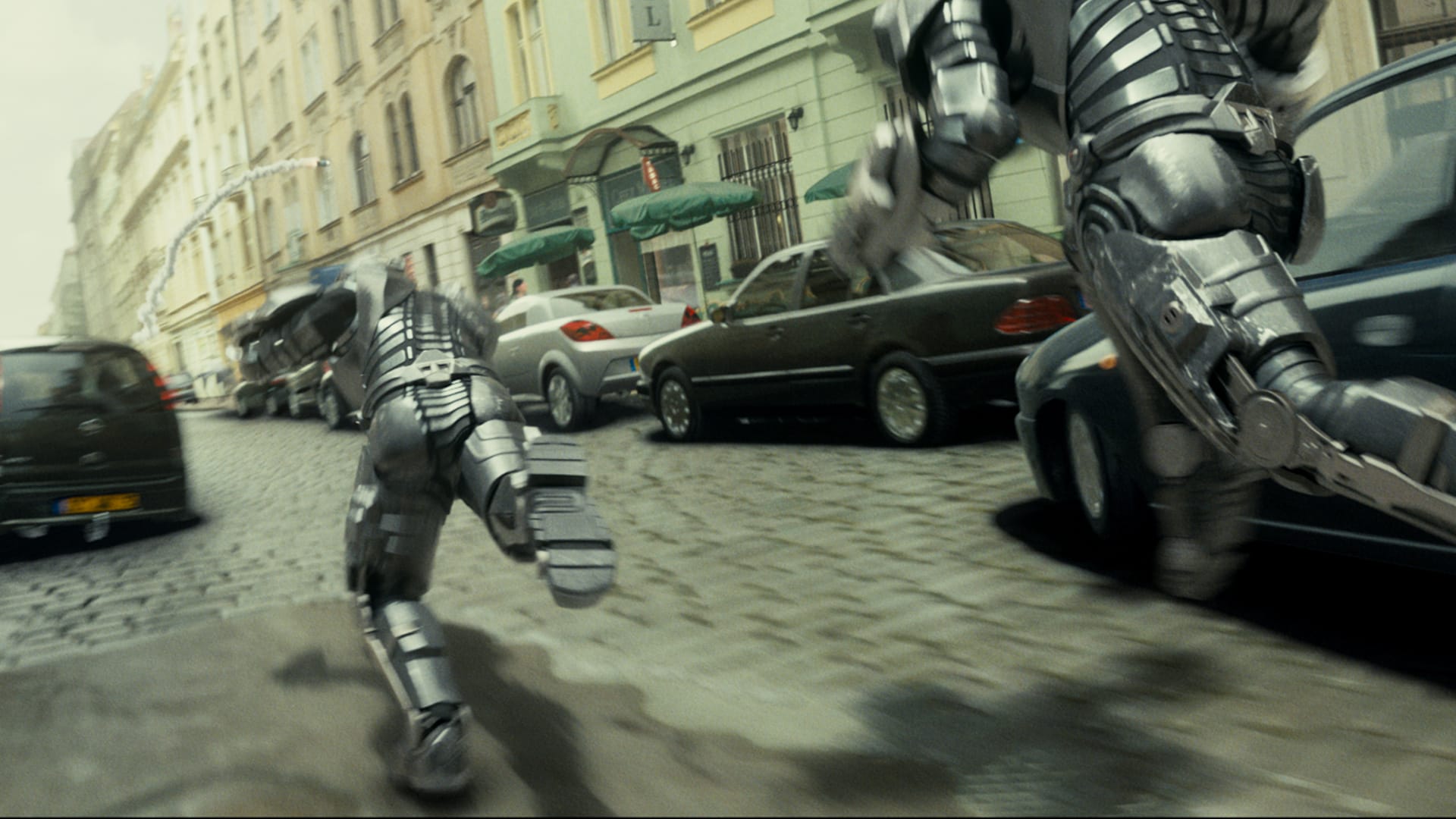

(左至右、上至下) 《Tracers》 、Captain America: The Winter Soldier》、《Uncharted》以及《G.I. Joe: The Rise of Cobra》

移動的「電影」藝術

David Belle於《District 13》中將Parkour與特技動作結合開創先河。近20多年來,不少動作電影均嘗試糅合Parkour形式演繹追逐場面。由大家都熟識的Marvel超級英雄作品,至到《Star Wars》、James Bond特系列,都運用Parkour來營造刺激的氛圍。

以下是幾套結合了 Parkour 元素的電影:

- 《Casino Royale》 (2006)

- 《G.I. Joe: The Rise of Cobra》 (2009)

- 《Prince of Persia: The Sands of Time》 (2010)

- 《Captain America: The Winter Soldier》 (2014)

- 《Tracers》 (2015)

- 《The Book of Boba Fett》 (2021)

- 《Uncharted》 (2022)