歐國盃導讀:德國國家足球隊的5個關鍵字

德國家足球隊近年表現疲弱,經歷重整階段,嘗試找回完整的陣容。不過說到「完整」也是九十年代的事,德國國家足球隊經歷近120年的發展,在希特拉(Adolf Hilter)統治、東西德分裂、興奮劑事件、碧根鮑華黃金年代及柏林圍牆倒下,這支歐洲勁旅在破碎中成長;很多人說「運動不應該扯上政治」,觀乎德國國家足球隊的歷史,卻是想擺脫也擺脫不了。既然今屆2024年歐洲國家盃由德國為東道主,我們一起在歷史中找德國國家足球隊的5個關鍵字。

德國足球歷史關鍵詞:希特拉

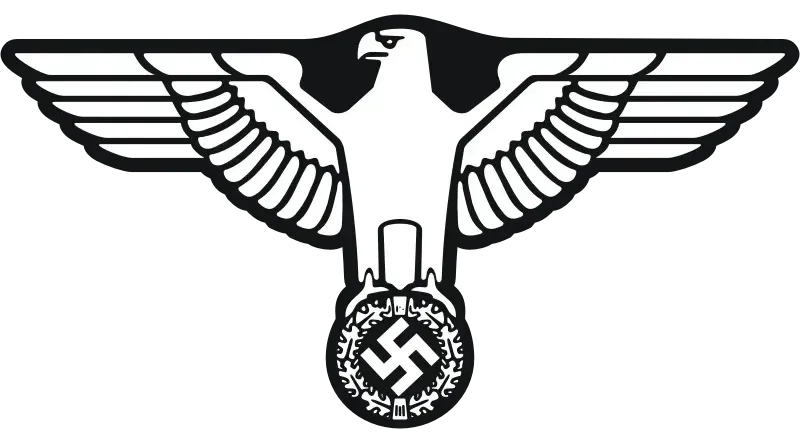

首支德國國家足球隊出現於1908年,當時起已用上雄鷹作為隊徽,不論是古羅馬時期及12世紀德國皇室,雄鷹都是貴族及政治核心的象徵。即使在希特拉的納綷統治下依然未變,雄鷹下持有納粹標誌。

希特拉1933年上台,相信雅利安人是最優良的人種,因此在政治上大舉擴展外,在足球上也不慳水慳力,打算在體育界撗掃所有比賽獎項。他取消了所有猶太人參與足球,由球員、老闆、記者及贊助商等也一一被排除在外,由戰前德國境內有十分之一的猶太人參與足球隊,變成1945年境內只剩下數千猶太人。

為了將足球變成政治宣傳工具,納粹德國的足球隊便在1935年找來足球強國英國挑戰。德國不像現在是強隊,比賽以輸3:0結束,然而希特拉找英格蘭對疊只是彰顯納粹是友誼之邦,並用展現文明與和平。

不過他的雄心壯志,就如二戰的結果一樣失敗。1936年的柏林奧運,德國隊爆冷敗於挪威,而1938年的法國世界盃,合併了的德奧隊又敗於瑞士,希特拉的如意算盤打不響。及後,拒絕出賽的奧地利射手冼迪拿(Matthias Sindelar)被發現在家中自殺身亡,有指是希特拉命人下的毒手。

德國足球歷史關鍵詞:興奮劑事件

隨著希特拉戰敗、二戰落幕,世界走入冷戰時期,戰敗的德國一分為四,由英、美、法及蘇聯各佔一部份,而前三者於1948年共同制憲形成西德,在1949年成立德意志聯邦共和國,而另一方於同年建立德意志民主共和國。從此有東西德之分,而西德足球實力比東德較為優勝。在1954年,西德足球隊在國際足協世界盃,在決賽爆冷連續4年不敗的匈牙利,稱為「伯恩奇蹟」(Wunder von Bern),為德國奪取第一個世界冠軍,打開日後輝煌歷史。

可是,越是光輝,便有更大的陰影。2013年,《南德意志報》公佈了一份《興奮劑在德國:1950至今》的研究,研究人員發現伯恩奇蹟部份足球員有服用脫氧麻黃鹼的興奮劑,而並非聲稱的維他命C,藉此令自己在場上表現更佳。脫氧麻黃鹼能抗疲勞、提升注意力及工作效率,二戰時的陸軍及空軍士兵也曾使用。由於當時的比賽沒有禁藥檢查程序,所以當時未有人發現,而樣本是來自當時工作人員收集的空樽。問題來了,是球員自己服用,還是政府機構命令?

至今也沒有答案,背後隱藏了很多私隱及關鍵證供,加上所有球員已離世,所以有球員私自服用、政府命令球員服用、政府欺騙球員是維他命C的多種說法。唯一肯定的是,當時匈牙利隊的成員回國後接受審訊折磨,而坐了德國品牌汽車回國的球員要酷刑對待,由此匈牙利足球便不復已。

德國足球歷史關鍵詞:東西德之戰

東德1952年才加入足協,所以未趕及在1954年展開東西德大戰。二十年後,東德的勝利卻將對方送上世界盃皇坐。1974年世界盃,東西德被分在同一個小組,是唯一一次兩地交鋒。

由於東道主是西德,加上比賽場地是漢堡人民公園球場,賽前火藥味極濃,而西德當時有有轟炸機梅拿(Gerd Müller)及大帝碧根鮑華(Franz Beckenbauer),自然被看高一線。不過,東德卻在6萬名球迷前,由射手Jurgen Sparwasser將西德一劍封喉。

殊知西德這次的敗仗其實是送給東德的「見面禮」。西德賽前已確保出線,敗仗是為了走線,避開第二輪遇上巴西、荷蘭及阿根廷等強隊,而東德取得小組第一名,便由他們頂上「豬頭骨」。後來,真的給西德如願以償,在碧根鮑華帶領下奪得世界盃冠軍,賽後更笑言要為Jurgen Sparwasser送上第23塊獎牌。

德國足球歷史關鍵詞:碧根鮑華

人稱「凱撒大帝」的碧根鮑華,不只是1974年世界盃的功臣,更是至今德國足球的代名詞。碧根鮑華1945年9月11日生於幕尼黑,由9歲開始加入少年隊,13歲加入拜仁幕尼黑青年隊,並於19歲時成為拜仁的職業球員。拜仁當時並非像現在般傳統勁旅,只在次級聯賽等待升班,碧根鮑華首個出場便是升班附加賽,首年加入便順利一起登上德甲,與梅拿等人打開拜仁及德國的黃金年代。

碧根鮑華後衛出身,卻擁有不俗的創造力、能攻擅守,將「自由人」發揮得淋漓盡致。「自由人」(Freeman)來自於意大利語「Libero」,原本是形容後場的清道夫,為隊友的失位及負責盯防,以流動的方式活動。不過,碧根鮑華卻能將球引進前方及禁區,甚至精準長傳至隊友,在策動攻守方面成為重心,由此以他為中心建構球隊陣容。

他的技術出眾,但性格同樣強悍,說到最經典一場比賽,不得不說1970年世界盃,四強對意大利,70分鐘時碧根鮑華甩骹,但德國隊換人名額用盡,他扎繃帶忍痛繼續上陣。從球員退役後,碧根鮑華成為足球領隊,曾在1990年帶領西德奪取世界盃冠軍,成為傳奇。

德國足球歷史關鍵詞:兩德統一

1989年柏林圍牆倒下,象徵著東西德的隔閡漸漸消去。翌年,東德政府停止運作,正式與西德合併、兩德統一,德國足球隊亦隨國策合併,繼續成為歐洲勁旅,1994年的英國歐洲國家盃,以2比1戰勝捷克,奪得東西兩德統一後首個大型盃賽冠軍。

之後,德國隊在2010年世界盃再次得到冠軍。不過在2018年世界盃起,德國的成績開始下滑,該屆在分組賽已經出局。2020年歐洲國家盃,十六強以0比2不敵英格蘭出局。2022年世界盃,在分組賽早早輸給日本,更因得失球差排第三位,被西班牙搶過出線位置,又在分組賽出局。近年德國隊換血,有Kai Havertz、Florian Wirtz及Jamal Musiala等球星,近況慢慢上升,值得期待!