零售革命:10間Apple實體店設計

Think Different,這句深入民心的Apple廣告Slogan完全體現於Apple的實體零售店身上。Apple早於2001年在美國維珍尼亞州開設第一間實體零售店,隨後僅於美國擴展,至2003年在日本帶來了首間海外店,至今在短短二十多年間經已於全球擁有超過500間實體店。跟傳統零售店全然不同,Apple零售店完全顛覆了零售世界的運作模式以至設計概念——品牌沒有落力推銷自己的產品,反之讓顧客學懂如何享受生活、了解Apple的技術如何改善人與人的交流、工作及至娛樂方式。這個空間不止於處理產品交易,更能提昇我們的生活品質。

Apple的成功吸引各大小品牌緊隨它的方向,從外到內借鏡仿效。不過,Apple的獨特魅力並不是那麼容易複製得到,品牌一邊廂逐一取得建築專利另一邊廂在設計上不斷演進。我們今番就來嚴選讓看後禁不住要朝聖的10間Apple零售店及一覽香港的Apple零售店,從建築設計美學的角度試著解構品牌在零售業翻起的革命。

Apple零售店的起始:「你必須有勇氣重新開始。」

談各地Apple零售店的建築特色之前,讓我們先作一點資料補充。要知道Apple在擁抱成功前,其實經歷過慘痛的失敗。早在90年代,Apple僅於Sears百貨公司、電子連鎖店CompUSA等銷售自己的產品,Apple的產品淹沒在一眾產品的大海之中,因而銷量不怎麼好。Steve Jobs有見品牌似乎給比下去,因而於2000年從百貨公司Target挖角聘用Ron Johnson為零售業務副總裁並決定為品牌開設零售專門店,這便是成功之路的起點。

二人每星期開會討論,差不多每晚也通電話研究計劃。至2001年1月、第一間店正式面世之前二人發生一點小衝突,當時Johnson突然想重新設計Prototype(Apple零售店誕生於租用倉庫中的Prototype),Jobs想到自己大半年來的努力將要毀於一旦因而不高興地道:「我們終於做到我想要的,你卻想摧毀它。」說罷二人駕車到倉庫去,10至15分鐘的車程裡不發一言。到埗後Jobs竟跟團隊表示認同Johnson的意見,當晚更致電Johnson:「你讓我想起一個非常重要的教訓,我所做過出色的事情都不得不在過程中的某個時刻鼓起勇氣重新開始並思索一遍。」及後,Johnson在訪問中坦言若想創新便必須發揮自己的想像力:「你只有一次開店的機會,而這不在於你做得有多快,而是在於你有否出盡自己最大的努力。你必須有勇氣重新開始。」這位功臣認為要讓Apple成功便必須重新考慮零售店為顧客帶來的體驗,這想法促成了Genius Bar的出現。

Tim Cook於2013年接手時曾如此形容:「我甚至不確定『商店』這個詞彙是否適合形容Apple零售店了,它們所肩負的角色超出了商店的本質。對於顧客來說,它們就如Apple的代言人。」無疑Johnson建構了Apple零售店的基本骨幹,面貌框架則有賴建築團隊將概念成真。早年品牌經常與美國建築事務所Bohlin Cywinski Jackson合作,自2009年開始則與英國建築團隊Foster + Partners建立緊密的合作關係,以下介紹的10間店均為後者之作。

#01 Apple Tower Theatre | 洛杉磯 / 美國

眼看他方,處處也是保存活化文物建築的典範。2021年6月底,建於1927年、美國洛杉磯首間上映有聲電影的戲院Tower Theatre搖身一變成為Apple Tower Theatre零售店,輝煌耀眼。建築由S. Charles Lee操刀,採用巴洛克復興風格並融合法國、西班牙、摩爾及意大利的創新元素,成就一段電影黃金年代。此作為他帶來大量設計戲院的機會,在加州及墨西哥先後參與了超過400個戲院項目。舉行過無數次預告片放映及電影首映的Tower Theatre終在1988年結業,原址隨之丟空。可是它仍不時出現於電影世界之中——《搏擊會 Fight Club》、《死亡魔法 The Prestige》、《變形金剛 Transformers》,讓我們不至於忘掉了它的存在。

至2015年有消息流出Apple有意租用該址,籌備多年之後,這間聞說許久的Apple零售店終在2021年正式露面。Tower Theatre在當地擁有一定的歷史地位,是次修復後賦予建築全新用途並重燃其失去的光芒,確保建築在未來仍能為社區服務一段長時間。完美修復的鐘樓、樓梯、牆壁、天花等細節,重現戲院堂皇的美態;原本繪滿白雲與小天使的拱頂重新詮釋為一幅描繪南加州金光閃閃的天空壁畫,為空間增添了幾分明亮的活力;回首過去空間標誌著有聲電影的黃金時代,拱門下為此特意加設了大熒幕及為Genius Bar帶來戲院椅子般的皮製長梳化。從放映電影到發掘iPhone、iPad、Mac等科技,Apple Tower Theatre轉化延續了光影技術的風采。

#02 Apple Via del Corso | 羅馬 / 意大利

談到修復舊建築,Apple於2021年更重新修繕羅馬19世紀的宮殿Palazzo Marignoli並將之變成壯麗宏偉的Apple零售店。此建築歷史悠久,起初由Salvatore Bianchi於1873年操刀建成,及後由Giulio Podesti進行翻新,見證過百年的城市文化變遷:從Filippo Marignoli侯爵的家園到藝術家、作家跟演員的聚腳地Caffè Aragno,再演變成今天匯集科技與創意的空間。「我們為了慶祝建築各個領域的歷史,將建築過去的不同層面並置於今天的廿一世紀。」Foster + Partners合夥建築師Luis Matania曾在訪問中如此解說背後的概念。

「這是一幢複雜的建築物,我們在過程中不斷發現新事物、新畫作甚至新的建築元素,隨之而修改調整。」徐徐走入店內,即可發現處處由Carrara大理石展現的原有風貌,好像那道寬敞的長樓梯。團隊更悉心修復50年代由Afro Basaldella創作的塗鴉版畫,以及Fabio Cipolla的《Dawn》跟Ettore Ballerini的《Dusk》兩幅大型天花畫作,重現昔日的輝煌時刻。至於中央種滿樟樹的綠化心臟地帶則是回應原址於16世紀的修道院Santa Maria Maddalena Delle Convertite之建築面貌,將昨天與今天的模樣交疊在一起。

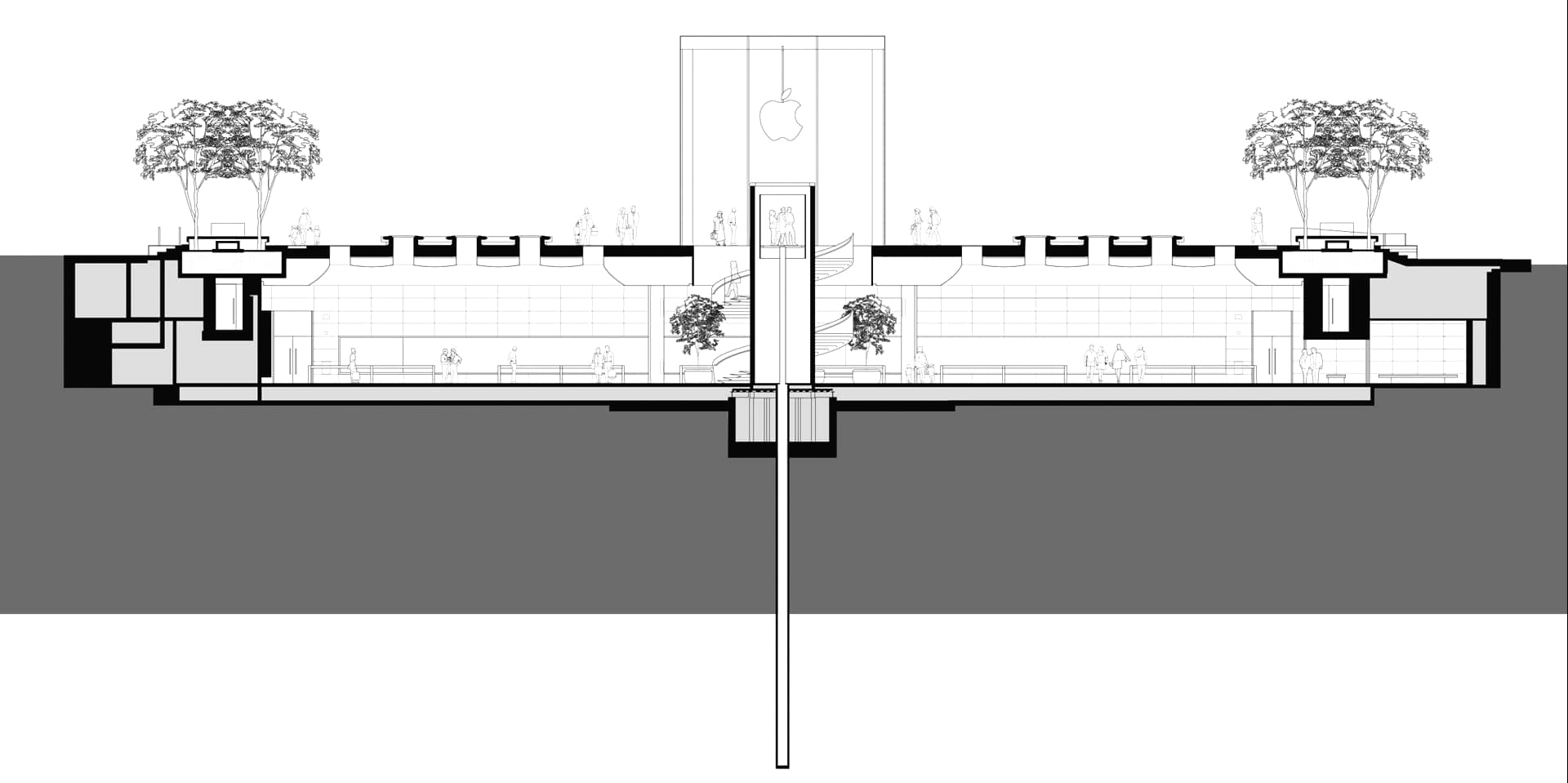

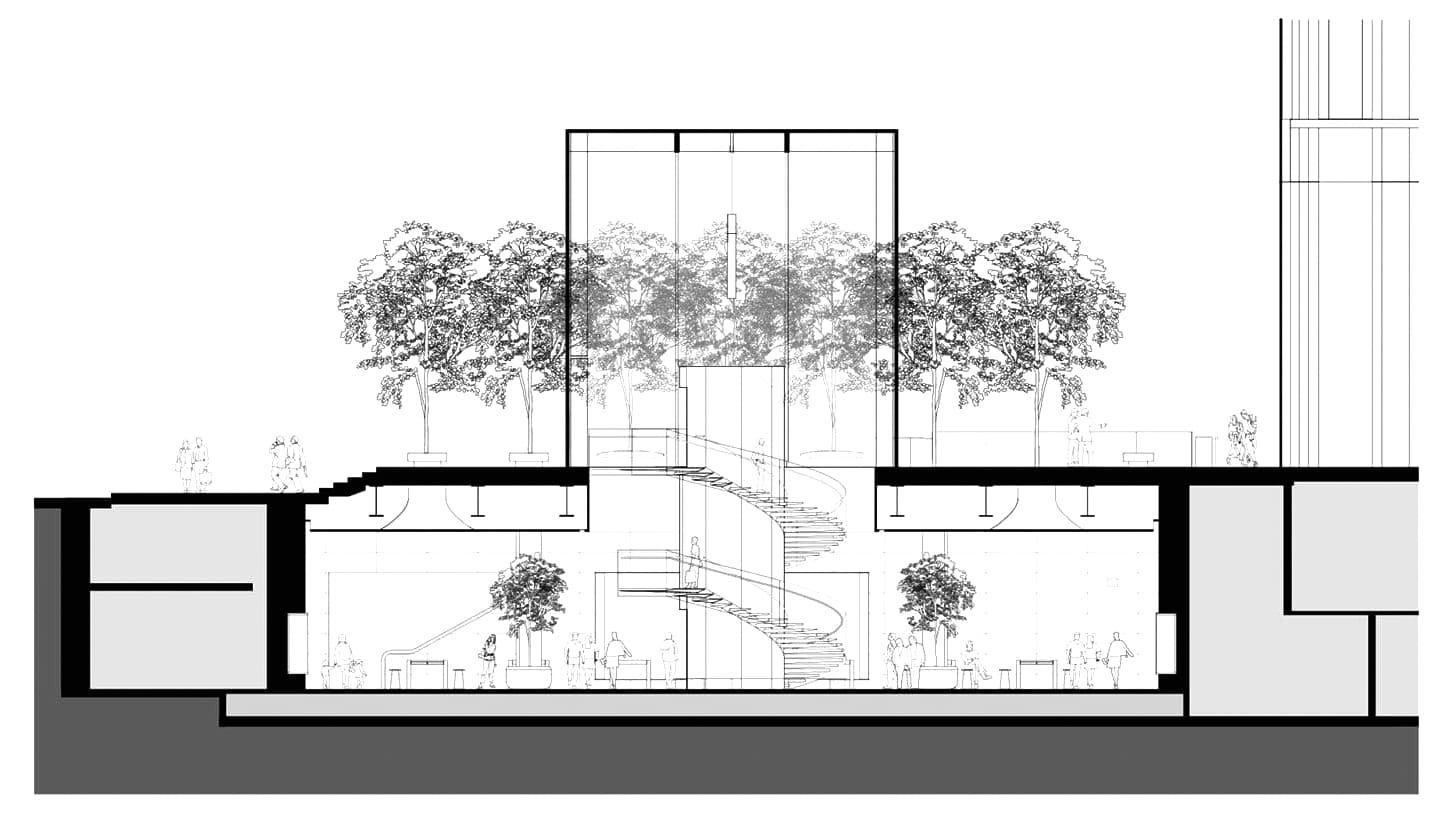

#03 Apple Marina Bay Sands | 新加坡

如半露於水面之上的浮球又如一個從水裡冒出的巨型泡泡,完全打破Apple零售店過往的面貌。直徑30米長的半球體由12米乘3米的曲面玻璃包圍著,務求以最少的物料封閉最多空間;玻璃穹頂由114塊玻璃及10條幼身框架構成透視的外觀,讓訪客能全方位360度欣賞整個Marina Bay,消除內外之間的界線。團隊更以光影為建築設計的重要元素,半球體內部裝有螺旋上升並配合陽光折射角度的遮陽擋板,頂部則仿效羅馬萬神殿的「天眼」,為室內帶來充足的自然光線之餘亦可因減少外露的玻璃面積來降低冷卻空間所需的電力。空間內更植有12棵大樹,讓訪客在柔和的樹蔭之下俯瞰海天一色的美景。

#04 Apple Central World | 曼谷 / 泰國

這間店有如一棵植根於曼谷中心地帶Central World的玻璃大樹,為繁忙的鬧市帶來一片柔美的綠州。2層直徑約24米的圓形空間給玻璃360度所包圍,中央藉由雲杉木柱支撐貫穿並向上延伸成呈樹冠狀的頂部,結構令人驚豔。細看木柱由深淺不一的白橡木材如年輪般環環築構而成,將大自然的智慧聰明地融入於建築之中。訪客可選擇沿著環繞木柱而建的螺旋樓梯或乘搭由鏡面拋光不鏽鋼包覆的圓柱形電梯遊走於兩層之間,在凝止的時空眺望周遭種滿欖仁樹的綠色景觀及城市風貌。Foster + Partners形容建築是一件安靜的雕塑,能成為泰國舉行新年及不同慶祝活動的誘人背景,是城市的焦點。

#05 Apple Fifth Avenue | 紐約 / 美國

位於紐約第五大道的玻璃立方體是Apple零售店之重要標誌,是Apple迷的朝聖地。2006年在Steve Jobs親自主持開幕儀式並迎接首位顧客下誕生,及後於2011年將90塊玻璃減至15塊以讓建築線條更簡約。至2017年再度重新設計,而操刀單位由Bohlin Cywinski Jackson轉為Foster + Partners。這玻璃盒子終在2019年翻新完畢後恢復營業,空間面積擴展近2倍。團隊為建築帶來18塊鏡面玻璃天鏡及64扇天窗以為室內採納更多自然光,前者更可讓訪客以全新方式去欣賞紐約市的天際線及坐下來休息;全新不鏽鋼螺旋階梯配備43個懸臂式樓梯踏板,反映出店內的風景,營造出萬花筒般的效果。

#06 Apple Marunouchi | 東京 / 日本

Apple在東京的第5家零售店位於丸之內三菱大廈底層,從規劃、設計至施工前後花了2年多才完成。大廈建於70年代,團隊曾在訪問中表示希望設計能為喧囂的東京帶來一抹內斂氣息,手工精緻的玻璃櫥窗能讓每位途人也能一窺店內風景。建築本身的面貌或多或少主導了設計的方向,特別鑄鋁製成的兩層高三維圓角玻璃櫥窗是延續高層外觀之現代詮釋,由此讓零售店自然地誕生出現。從外到內,店內樓梯刻意以水磨石及白色塗漆鋼材為材,統一建築觀感。再者,網格的結構賦予了建築一種韻律感。店內櫥窗旁邊以日本原生竹樹作裝飾,為空間增添了幾分活力亦能予人靜心的力量,身影於枝葉之間若隱若現。

#07 Apple Carnegie Library | 華盛頓 / 美國

活化過戲院跟宮殿,還有圖書館。Apple重新修復了Ackerman & Ross於1903年為美國華盛頓帶來的第一家公共圖書館Central Public Library,並且重構美術學院派建築(Beaux-Arts)建築藝術風格。「室內使用的所有材料及色調都是為了配合這幢歷史建築而選用的,靈感則來自20世紀早期建築中的獨特細節。」團隊通過重新引入自然通風及大量日光來一洗舊日堆積的灰塵,並在當地採購材料以回復這幢歷史建築昔日的宏偉、賦予它新的靈魂。圖書館原有的借書檯及天窗改造成Forum的中庭及聚會空間,書庫區域則化身為Genius Grove,Apple通過教學、表演及藝術幾個層面延續建築前身的使命。

#08 Apple Kyoto | 京都 / 日本

驟眼看這家位於京都四條通的Apple零售店沒有一副出眾的面貌,只因它的魅力存在於細節,而如此樸實的輪廓正正可以反照出城市特質。這是Foster + Partners第一間在日本設計的Apple零售店,其半透明的外觀在其早年為澳門Apple Cotai Central也採用過相近的概念,不過是次為了回應城市文化而有所調整。建築團隊以日本行燈、和紙拉門及日本傳統木建築為靈感,採用輕巧的木框及特殊紙材為上層外牆營造出給半透明信封包裹的效果,晚上店內的燈光更讓建築散發出柔和的光暈。穿過玻璃趟門走入店內,盡頭位置可見一個大熒幕作為背景,隱藏在熒幕背後為一條素靜的樓梯,邀請訪客自在地遊走於空間內。

#09 Apple Dubai Mall | 杜拜 / 阿聯酋

榜上之名當然還少不了於2017年開業的Apple Dubai Mall,它擁有一個約56米長兼超過5米深的露台,與城市同步呼吸。團隊以阿拉伯傳統建築特色Mashrabiya為靈感,設計了包圍零售空間、可開合的碳纖維百葉屏風。它們在白天時會展開遮掩直接照射到店內的陽光,晚上則會摺疊起來讓夜風吹入店內,團隊稱此裝置為「太陽之翼」。一開一合,跟隨城市日夜的節奏而變化。「宏壯的太陽之翼緩緩開合,就如上演一場巧妙而盛大的芭蕾舞表演。」Foster + Partners工作室負責人Stefan Behling形容。「某程度,這是一種精神層面上的體驗。陽光穿過這些太陽之翼,創造出最精緻動人的光影圖案,是技術與文化的無縫結合。」

建築本身沉默無聲,光與風能讓建築的性格表達出來。斑駁的光影投射到Apple Dubai Mall室內,就此為建築注入靈魂。「設計為訪客創造非凡的建築及社交體驗,帶出Apple旗艦店在社區中擔肩不斷演變的角色這種想法。我相信Apple Dubai Mall會成為一個真正屬於大家的地方。」訪客可在這裡欣賞到無與倫比的美景:全球最高的建築——830米高的哈里發塔(Burj Khalifa)及當地著名地標杜拜噴泉,這開放式的露台讓零售店與周遭環境連結起來。此店與大多Apple零售店一樣也綴以一點綠,露台的大型花盆中種植了9棵大樹,拉近科技世界與大自然領域的距離。值得一提,花盆為機械旋轉設計,以確保樹木獲得均勻的陽光,此設計細節不禁讓人思考科技能否提昇大自然的力量。

#10 Apple Piazza Liberty | 米蘭 / 意大利

還未看到Apple的標誌,便遙遙看到了猶如在玻璃盒子內的噴泉表演,水柱此起彼伏的舞姿迷人得很。這景緻吸引得教人無意識地徐徐步近,隨之走到一個大型公眾廣場,順著階級而下便來到了華麗噴泉襯托之下的Apple Piazza Liberty零售店。「對每個人來說,噴泉表達了孩子般的興奮,這簡單的設定回應了走進噴泉而不會被淋濕的想法及活著的快樂。」Foster + Partners工作室負責人Stefan Behling曾在訪問中道。訪客走入玻璃盒子後給垂直灑落的流水所包圍,於瞬間如回到童年時光,在波光粼粼之下欣賞天空的變化,入夜後玻璃天花更帶來萬花筒的效果,甚為浪漫。

流水以外,團隊參考了大部份米蘭建築後選用意大利倫巴第開採的石材Beola Grigia鋪設廣場及店內空間,讓設計展現出城市的活力。連接地面與地下零售店空間的懸臂式樓梯也有此店的獨特風格,踏板面部以岩石為材而底部則為厚度不一的拋光不銹鋼,梯級間漏出的光影如雲彩間的耶穌光般灑落於店內,提昇空間的魅力。樓梯不再單是樓梯,更是一件光影藝術雕塑。因著天花與樓梯的設計讓自然光滲入店內,為建築增添了一絲暖意。店外周圍及零售店內共種植了21棵金葉皂莢樹,這片綠意的點綴讓訪客遊走時更為舒適自在。

#10+ Apple STORES | 香港

不知不覺Apple零售店已於香港駐立了超過10年,自2011年首在香港中環ifc開店後,已先後在九龍塘又一城、尖沙咀廣東道、銅鑼灣希慎廣場、觀塘apm、沙田新城市廣場等多個地點出現。ifc店開業之時,憑著兩層面向港島區沿海建築的全落地玻璃及Steve Jobs設計的玻璃樓梯而成為地標。可是後來於希慎廣場開業的第3間香港Apple零售店,佔地面積相較ifc店大;位於尖沙咀廣東道的第四間香港Apple零售店既以3層的高度出現又由Foster + Partners(從開首便提及的這個名字,或許你仍不太清楚其底細。團隊主腦人為Norman Foster,在香港的作品包括赤臘角機場、香港滙豐總行大廈、改造後的The Murra等)操刀,故ifc店的風頭一時給搶去。

作為大哥,當然不甘示弱。ifc店隨之擴建了第3層,重奪旗艦店的美譽。入夜後,步出商場走在相連的行人天橋上,回望過去,置於零售店中央位置的Apple巨形標誌、店內掛放的燈牌與天花內嵌式頂燈於漆黑中份外耀眼。夜愈來愈深,路上的車影或多或少地掠過,有節奏的一來一往與店內寧靜的氛圍相映襯。Apple零售店的建築美學確實震撼人心,香港店如是、海外及美國店亦然。它們同樣選址於人流較多的方便位置,吸引大家輕易地走近欣賞並留下深刻印象。零售店除了展示了產品及玻璃工藝跟運輸的技術,更大力鏗鏘地道出品牌的理念。期待新品登場的同時,也默默期待下一間新店出現。