集換式卡牌TCG是如何來的? 由90年代至GEN Z看卡牌發展

THE HISTORY OF TRADING CARD GAME

◎text_坦拿|◎design_LeX

集換式卡牌遊戲(TRADING CARD GAME, TCG / COLLECTIBLE CARD GAME, CCG)打從九十年代發展至今,不但風靡全球成功吸納數以億計的追隨者,同時亦為各大遊戲商帶來天文數字的商業價值。然而追溯集換式卡牌遊戲的起源,或許大眾隨即想起早於1993年推出的《魔法風雲會》;的確,集換式卡牌遊戲得以普及化,無疑全賴此作橫空面世,但若論世上首款出現的集換式卡牌遊戲,實情卻非《魔法風雲會》而是另有他人,現在就讓我們一同探究集換式卡牌遊戲多年來的發展吧。

集換式卡牌遊戲的原始雛型

«BASE BALL CARD GAME»

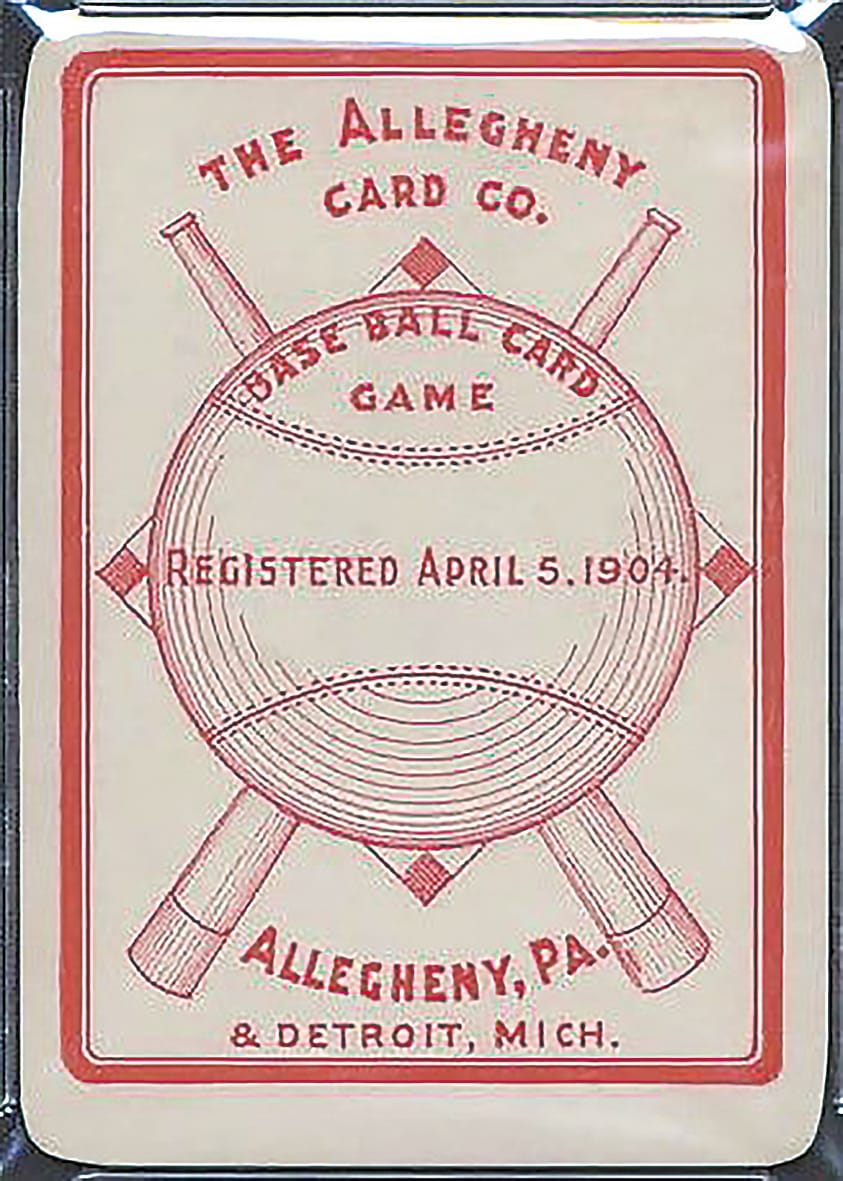

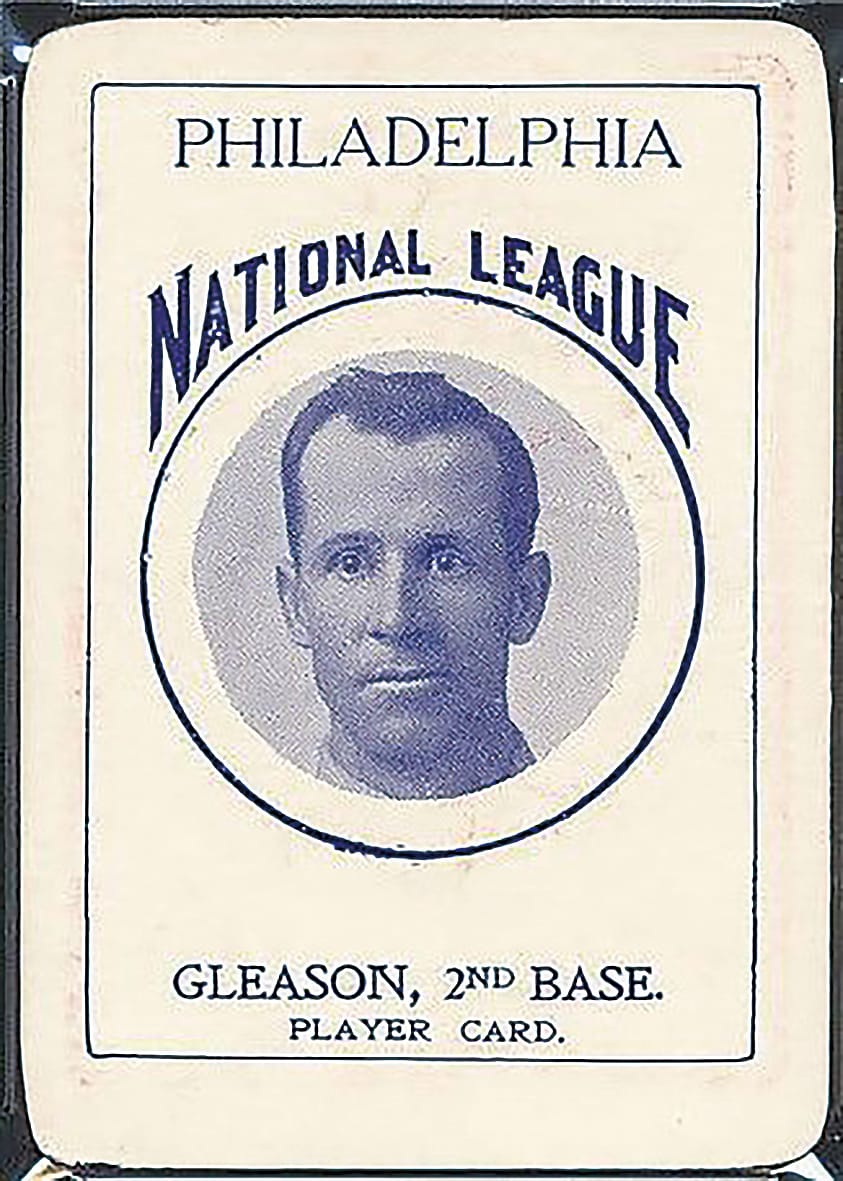

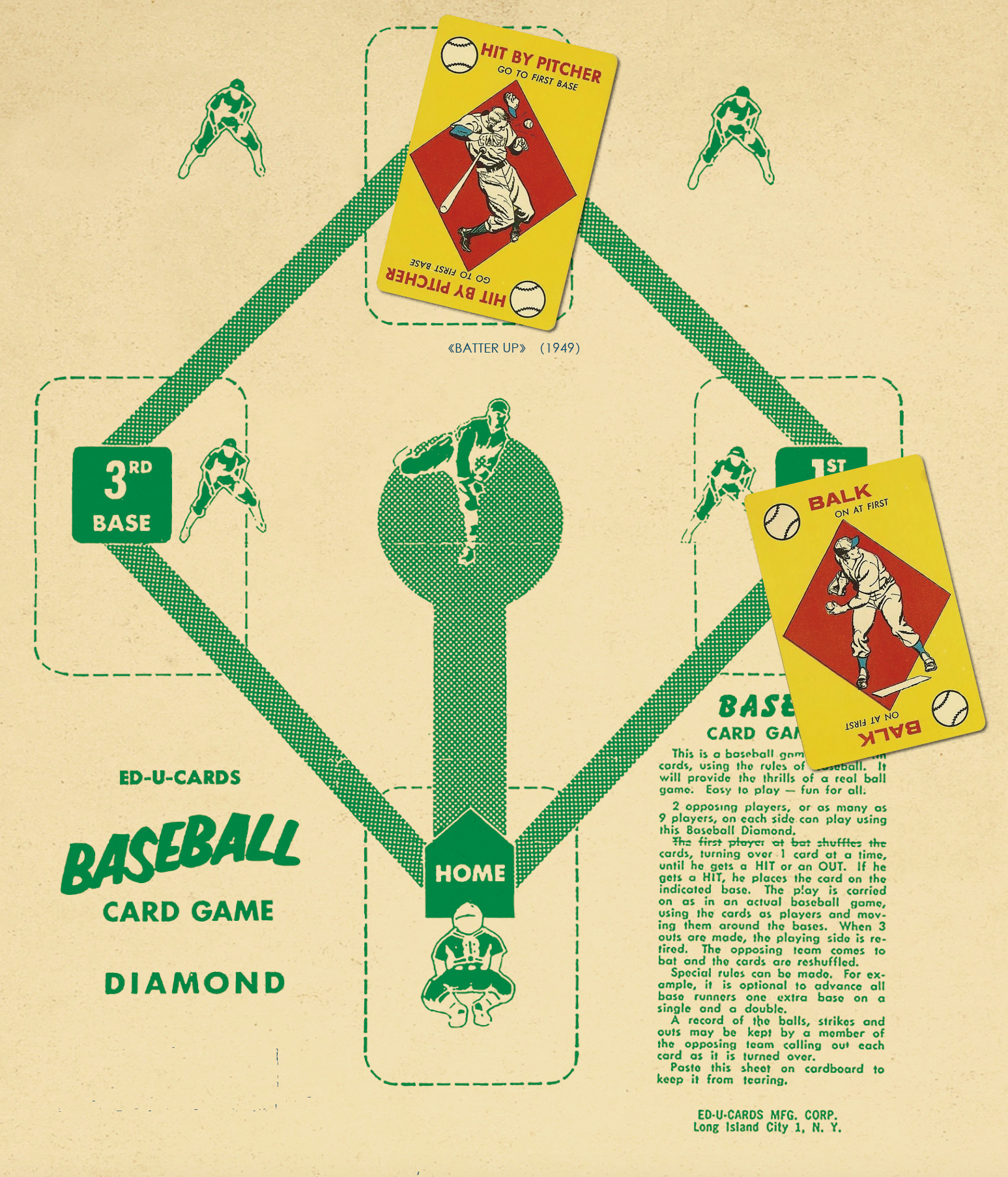

時至今天,集換式卡牌遊戲(下稱TCG)的市場發展固然非常成熟,甚至憑著連帶效應,帶摯多個行業如拍賣等等,形成一門數以億計的龐大生意。然而數到元祖TCG作品,不少人均會聯想到1993年的《魔法風雲會》,而此作亦的確是首款選取魔法題材而大獲成功的TCG;但歸根究柢,早於1904年面世的《BASE BALL CARD GAME》才屬最早出現的TCG作品,亦成為後世TCG的創作雛型。

《BASE BALL CARD GAME》(1904)

《BASE BALL CARD GAME》由紙牌生產商THE ALLEGHENY CARD Co.早於1904年製作,並以棒球運動作為遊戲主題;需知道時下於拍賣行業價值不菲的棒球卡,實情最早於十九世紀中期出現,而直到二十世紀初,棒球卡早已風靡全美國,有見及此THE ALLEGHENY CARD Co.亦看中棒球卡的發展潛力,繼而將其製成卡牌遊戲《BASE BALL CARD GAME》。《BASE BALL CARD GAME》一共包含一百一十二張卡牌,當中分為一百零四張球員卡以及八張球卡,而每張球員卡則印有球員姓名、樣貌、所屬隊伍及位置;但值得一提《BASE BALL CARD GAME》當年僅生產過一套樣版,未曾對外發佈或發售,而當此作在八十年代才被發現之時,牌組只剩下少量卡牌,故遊戲玩法直到現時依舊成謎。

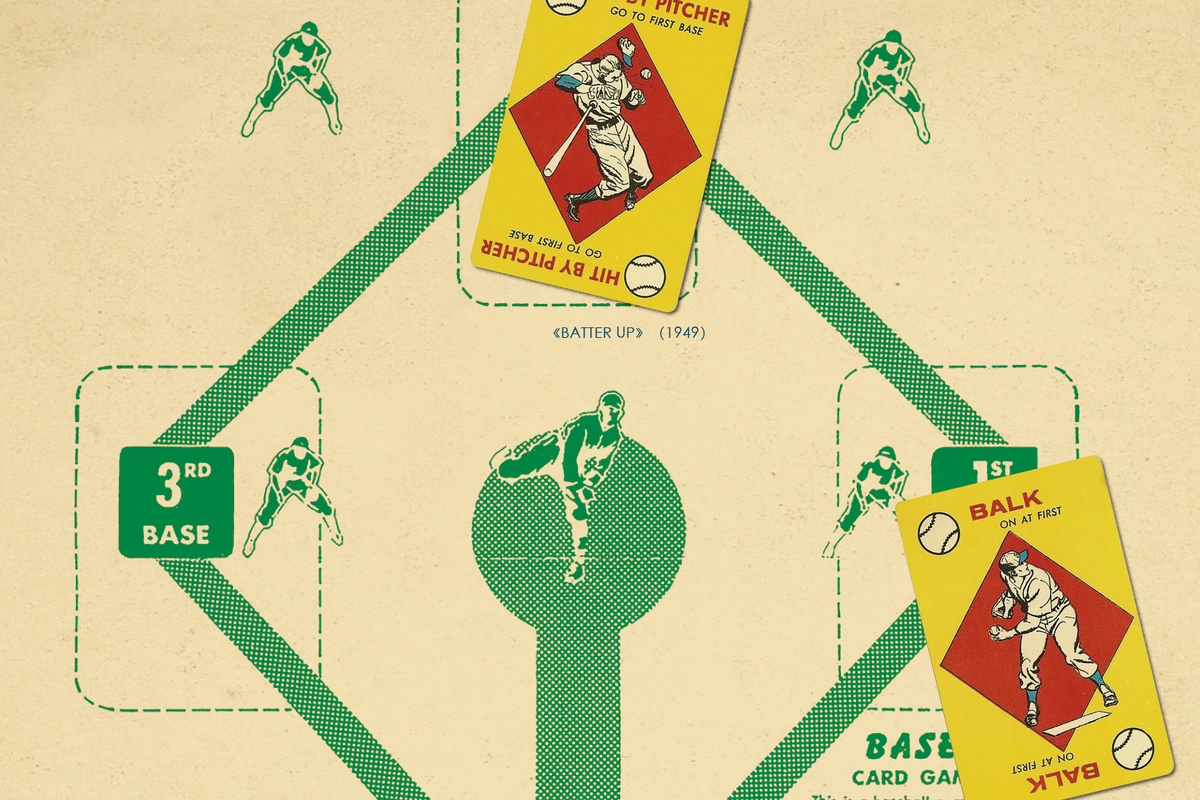

隨著《BASE BALL CARD GAME》的出現,及後在四十年代至六十年代期間,各大卡牌遊戲生產商如ED-U-CARDS MFG、TOPPS等等,均紛紛以棒球運動作題材而推出新作,有如《BATTER UP》、《STRAT-O-MATIC》等等。直到六十年代中期,TCG的創作主題從棒球運動延伸開去,促成有如《NUCLEAR WAR》、《TOP TRUMPS》,以至打從八十年代面世、至今仍備受爭議的光明卡《ILLUMINATI》。

九十年代TCG全球大爆發

九十年代無疑份屬TCG發展史至關重要的時期,多款流傳至今的大作有如《魔法風雲會》(MAGIC:THE GATHERING)、《POKÉMON》、《遊戲王》等亦出自於此。然而早在1993年,正值美國最大桌上遊戲展覽《GEN CON》舉行之際,當時由MERLIN PUBLISHING所發佈的卡牌遊戲《BATTLECARDS》於場內引起轟動,全因設計師STEVE JACKSON所創作的「SCRATCH AND SLAY」系統,玩家可透過將戰士卡上的圓點刮去,藉此代表戰士生命值,而如斯革新的遊玩方式亦成功惹起業界熱議。另一邊廂,由美國數學博士RICHARD CHANNING所設計的《魔法風雲會》在當其時亦於同場發佈,尤其坊間大眾在《魔法風雲會》、《BATTLECARDS》面世初期,一直於兩者之間探討誰才是「首款TCG作品」,惟《BATTLECARDS》的卡牌在遊玩期間會造成損耗,故並未達「可集換」的遊玩條件,因此《魔法風雲會》便成時下被公認的「首款」TCG;當然,《魔法風雲會》後來的發展大概人所共知,單看發行商WIZARDS OF THE COAST在2008年至2016年期間,已生產超過多達二百億張卡牌,可見即使遊戲發行超過二十年來,其人氣卻絲毫不減。

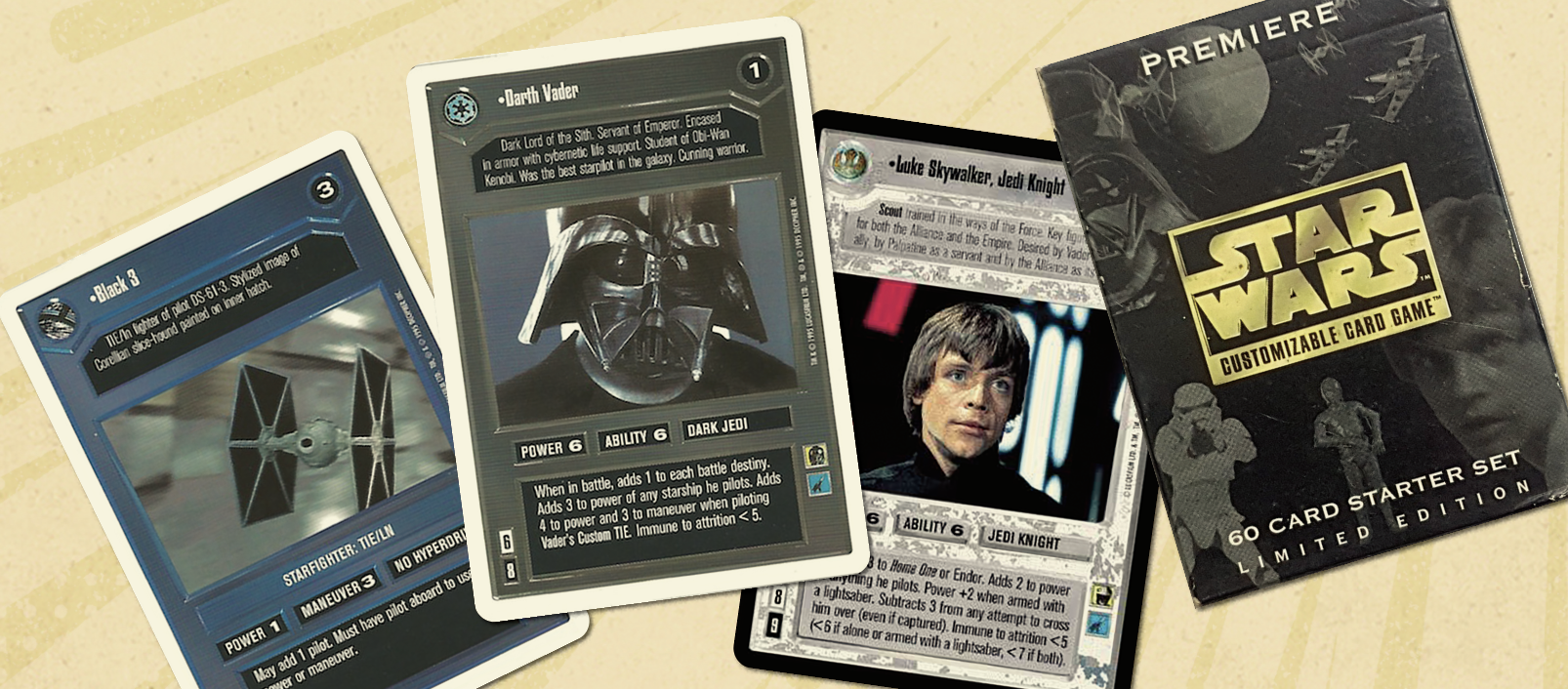

隨著《魔法風雲會》架構出龐大而完整的世界觀,加上劃分出眾多卡牌類型,促使遊戲在面世不久已風靡全球,而玩家數量亦出現爆發式的增長;有見及此,TCG一環亦隨即成為各大遊戲生產商的「兵家必爭之地」。就在《魔法風雲會》推出兩年後亦即1995年,美國遊戲公司DECIPHER, Inc.發佈《STAR WARS CUSTOMIZABLE CARD GAME》,尤其《STAR WARS》電影系列早就吸納多不勝數的支持者,故此當遊戲面世之時當然亦備受追捧;值得一提《STAR WARS CUSTOMIZABLE CARD GAME》推出後只花了三年時間,旋即成為僅次於《魔法風雲會》、歷來第二位最暢銷的TCG作品。

TCG在九十年代初風行美國過後,這股熱潮隨後亦湧至日本地區,尤其早在1996年發行的《POKÉMON》,至今已成日本甚至是全球最具代表性的TCG作品。《POKÉMON》於1996年10月由日本遊戲公司MEDIA FACTORY所發行,作為日本率先推出的全新卡牌遊戲,憑著多元化的卡牌組合、完整的對戰系統,促使此作在當地經過兩年發展後,終在1998年成功打進美國市場,而且美國玩家對遊戲的熱愛程度並不比日本遜色;甚至在2017年,《POKÉMON》於歐洲對戰式卡牌遊戲市場擁有多達八成佔有率,而遊戲發展至今已於全球售出接近六百四十億張卡牌,加上眾多特別版卡牌不時登上拍賣行,並以數以十萬至百萬計美元成交,進一步奠定《POKÉMON》於TCG無可取替的崇高地位。

多得《POKÉMON》於日本TCG界創下前無古人的輝煌成就,各大日本遊戲公司當然亦緊隨其步伐,有如1999年由KONAMI所發行的《遊戲王》,則成另一出自日本的成功TCG。基於《遊戲王》的原作故事背景亦以卡牌遊戲作主題,故當其集換式卡牌遊戲推出之時,憑著更具代入感的遊玩體驗而備受支持者追捧;尤其KONAMI在2011年宣佈已售出逾二百五十一億張卡牌,及後更被列入「最高銷售量的交換卡牌遊戲」健力士世界紀錄,盡見《遊戲王》多年來所累積的極高人氣;但值得一提,此紀錄是以「交換卡牌遊戲」所定義。

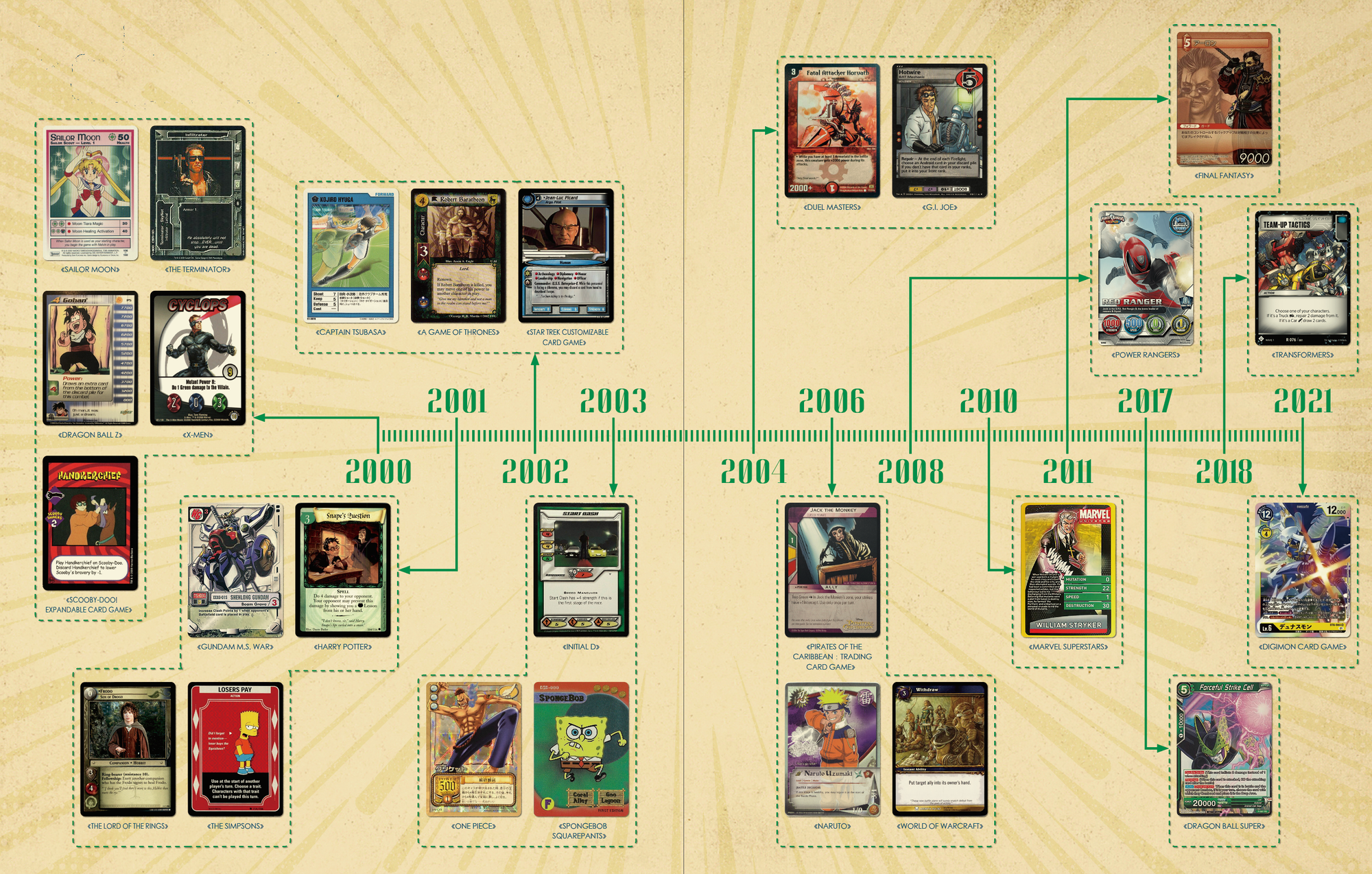

千禧00年代IP授權作品湧現

回望九十年代的TCG黃金時期,各大遊戲發行商固然發展蓬勃,雖然其時推出而獲得成功的卡牌遊戲作品為數不多,但每款均足以風靡全球並流傳至今盡見創作質素。然而踏入千禧年後,一方面隨著科技發展一日千里,大眾在娛樂上的選擇顯然增加不少;而另一邊廂,生產商在卡牌遊戲設計方面亦遇上樽頸位,不少千禧年後所推出的作品均沿用過往常見的對戰系統,此舉無疑大大減低遊戲新鮮感及可玩性;有見及此,業界及後則將創作重心從卡牌遊戲的設計、玩法,轉移至致力取得各大IP(INTELLECTUAL PROPERTY,知識產權)作為遊戲賣點。

TCG變數碼化

時至今天,集換式卡牌遊戲除了可以實體方式遊玩,當然亦延伸出數碼化版本;尤其數碼集換式卡牌遊戲(DIGITAL COLLECTIBLE CARD GAME,下稱DCCG)誕生的時間點,實情也只是比《魔法風雲會》略遲數年而已。然而若1904年的《BASE BALL CARD GAME》是實體TCG的創作雛型,那1988年發行的任天堂紅白機遊戲《DRAGON BALL:DAIMAO FUKKATSU》,則定屬DCCG的靈感來源;全因此作不僅具備格鬥元素,同時玩家亦需將各種卡牌以不同次序排列,因應敵人能力值而決定使出攻擊或防禦技能;沒錯,聽起來玩法實情與時下TCG並沒有太大差異,只是當遊戲推出之時,TCG或DCCG的名字還未出現而已。

《魔法風雲會》

隨著《魔法風雲會》於1993年正式面世,而TCG亦由此起急速發展;與此同時,互聯網在九十年代中期,不僅可供商業用途,更逐漸廣泛應用於普羅大眾,而TCG生產商當然亦早就萌生起將遊戲數碼化的念頭。直到1997年,美國電子遊戲開發商MicroProse成功將《魔法風雲會》移植至電腦平台之上,雖然並未提供多人模式,但作為首款DCCG作品,遊戲當年面世時依舊震撼業界;而《POKÉMON》亦緊隨前者步伐,於1998年推出對應任天堂遊戲機GAME BOY COLOR的版本;但值得一提,《魔法風雲會》與《POKÉMON》的DCCG版本無疑建基於實體卡牌遊戲,故此若要數到第一款真正原創的DCCG作品,實情則為早於1997年面世的《CHRON X》。

《CHRON X》

從街機卡牌移植至流動設備

踏入千禧年代,實體TCG的發展步伐雖然並未停下,但稱得上革命性的創新設計卻相對鮮有;相反,此時的DCCG作品卻可謂百花盛放,而其所對應的遊玩平台更由原先的電腦、可攜式遊戲機,延伸至當年仍屬到處可見的街機遊戲機。打從2000年開始,日本各大遊戲機中心開始引入更多DCCG街機,有如SEGA、TAITO旗下一眾即時戰略或體育策略類型的作品,包括《WORLD CLUB CHAMPION FOOTBALL》、《MUSHIKING:THE KING OF BEETLES》等等。直到千禧年代中期,隨著智能電話的急速發展,眾多遊戲開發商均將業務重心轉移至此流動平台之上,當然少不了DCCG作品;其中早於2012年面世的《RAGE OF BAHAMUT》由日本遊戲公司CYGAMES製作,尤其在成為當年最高收入的手機遊戲後,令多間遊戲開發商隨即將火力集中於DCCG,盡顯《RAGE OF BAHAMUT》對業界所造成的深遠影響。兩年後,美國遊戲開發商BLIZZARD ENTERTAINMENT, Inc.推出DCCG作品《HEARTHSTONE》,並以公司另一經典作品《WARCRAFT》作為故事背景;而在後者早就建立的龐大支持者基礎之下,《HEARTHSTONE》得以成功大概亦屬意料中事,尤其遊戲每月收入數以千萬美元計,份屬至今擁有最多玩家用戶的其一著名DCCG大作。

《HEARTHSTONE》(左) 《WORLD CLUB CHAMPION FOOTBALL》(中) 《MUSHIKING:THE KING OF BEETLES》(右)