何謂鬼?何謂怪?解構東西方文化鬼怪概念

縱然沒有做過虧心事,要是遇上半夜敲門,真的可以處變不驚、不信則無?儘管時代不斷進步,不過對於鬼怪的恐懼,婉如世代相傳。就算有多理性,明白鬼魅之說沒有科學根據,但每當談及靈異,還是會叫人不寒而慄。有云要克服恐懼,不外乎就是要面對恐懼,就襯著西方鬼節的來臨,讓我們一同應節勇闖東西方的鬼門關,重新了解一眾鬼、怪來歷,乜「鬼」都認識一下。

◎text_鬼 |◎design_MarcoC

何謂鬼?

縱然東西方文化截然不同,彼此卻一直流傳著各式各樣的鬼怪傳奇故事。不過入正題之前,先把鬼、怪劃清界線。

「鬼」一字,英語多翻譯成「GHOST」,不過對於鬼的理解、刻畫,東西方則是大同小異。普遍都認為鬼所指的就是鬼魂,即人離世以後所遺留下的靈魂。

鬼怪文化是人類文明發展階段的副產物,尤其是在醫學、精神學尚未昌明的遠古年代,鬼就成為了解釋死亡的一種途徑。畢竟古人對死亡一事缺乏認知,午夜夢迴要是夢到辭世先人,就更令人大惑不解,於是就衍生出一種詭異的想法:認為人的靈魂是獨立於肉身的另一實體,即使肉身死去,靈魂仍然存活於人世間,並能夠透過睡夢「顯靈」,如是者,不死的靈魂就塑造出鬼的雛型。另一方面,鬼亦是人們對自然界無法理解、預測的事物的解讀方式。當人類從群居建立起社會,自我的意識讓人們逐漸與自然界有所分離,不過突如其來的天災橫禍卻同時叫人對大自然產生敬畏,唯有訴諸鬼神,覺得萬物皆有靈,而災難就是人類觸怒神明、鬼魂的天譴,因此古人就開始了祭天、祭山、祭海等習俗,藉以討好鬼神,祈求風調雨順。

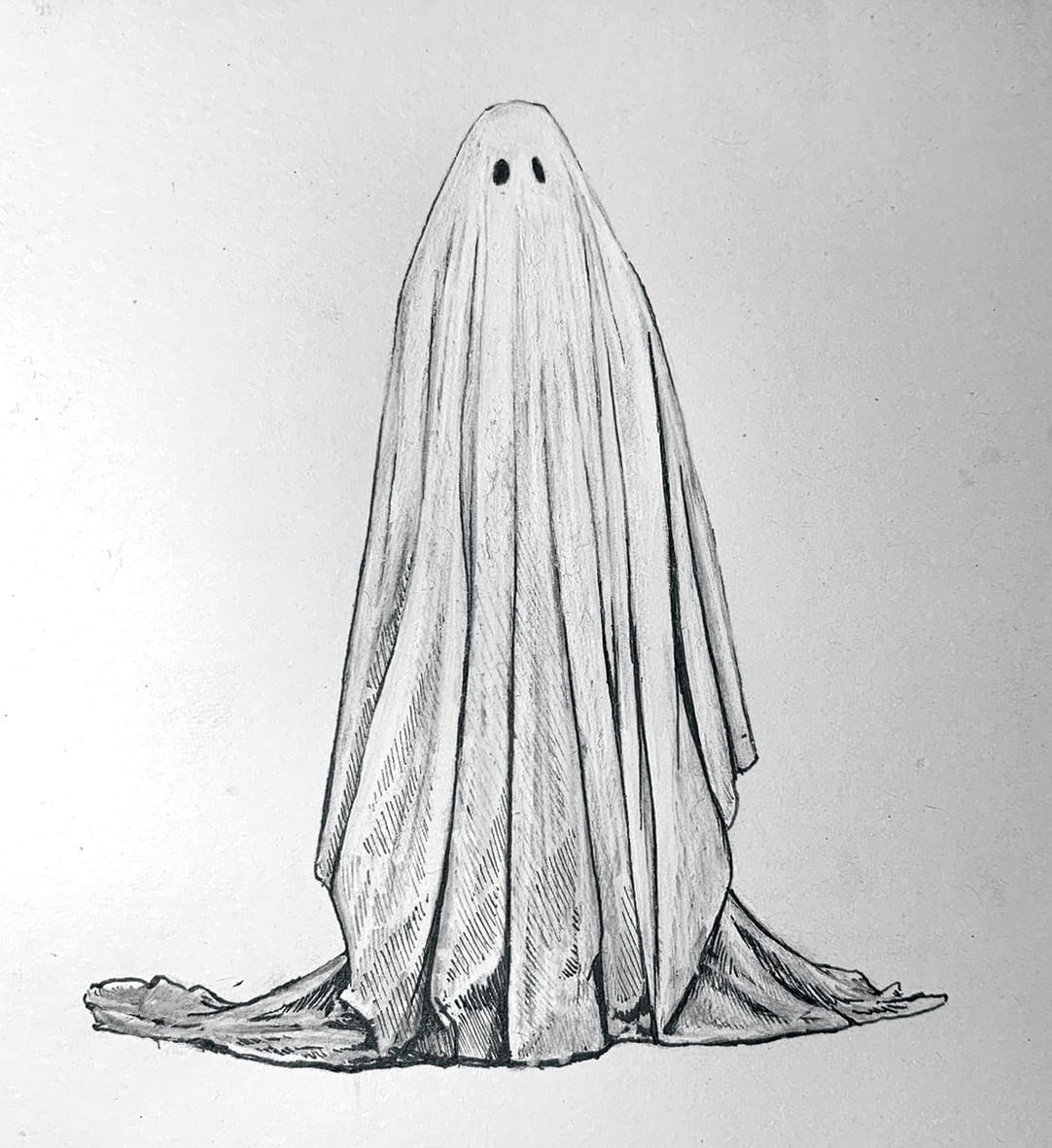

對於鬼的形象,一般而言都是身穿白衣、白袍,面目猙獰可佈。西方文化認為人死後靈魂會上天堂或下地獄,因為以前的百姓都會為離世的先人以白色亞麻布包裹屍體,因此都認定人死後,靈魂都是穿著白衣。而且停留在人間的靈魂普遍都沒有侵略性,至於害人的惡鬼,則多是受到西方宗教文化所影響,如《聖經》中的「魔鬼」(DEVIL) 其實並不等同於鬼魂,泛指的是反叛上帝的撒旦以及跟隨旗下的墮天使 (邪靈),象徵著世界上普遍的罪惡。不過隨著時代的發展,如今西方對鬼的定義亦變得比較含糊,有時甚至連恐怖電影中的虛構怪物,都一律當成鬼一般看待。

西方文化中,因為昔日百姓都會為離世的先人以白色亞麻布包裹屍體,因此人們都認定人死後,靈魂都是穿著白衣。

中國鬼穿白衣

中國文化亦同樣認為人死後靈魂會變成鬼,鬼魂會在陰間生活,或佛教的解釋往生西方極樂。雖然人鬼殊途,不過當陰陽空間重疊,人們還是有「撞鬼」的機會。而自古流傳的鬼怪誌異當中,鬼魂普遍都是身穿白衣,因為傳統上白色主白虎,有著西方的象徵之意。而且古人更相信鬼是以近似氣體、白霧的形式存在,因此當它們進入室內時,都會先沿陰涼的牆壁開始傳播,因此傳統鬼節才有避免靠牆的禁忌。除一般鬼魂之外,中國民間亦一直流傳著百鬼之說,不但反映前人對自然的了解與幻想,從中亦窺見對當時社會陰暗面的另類諷刺。

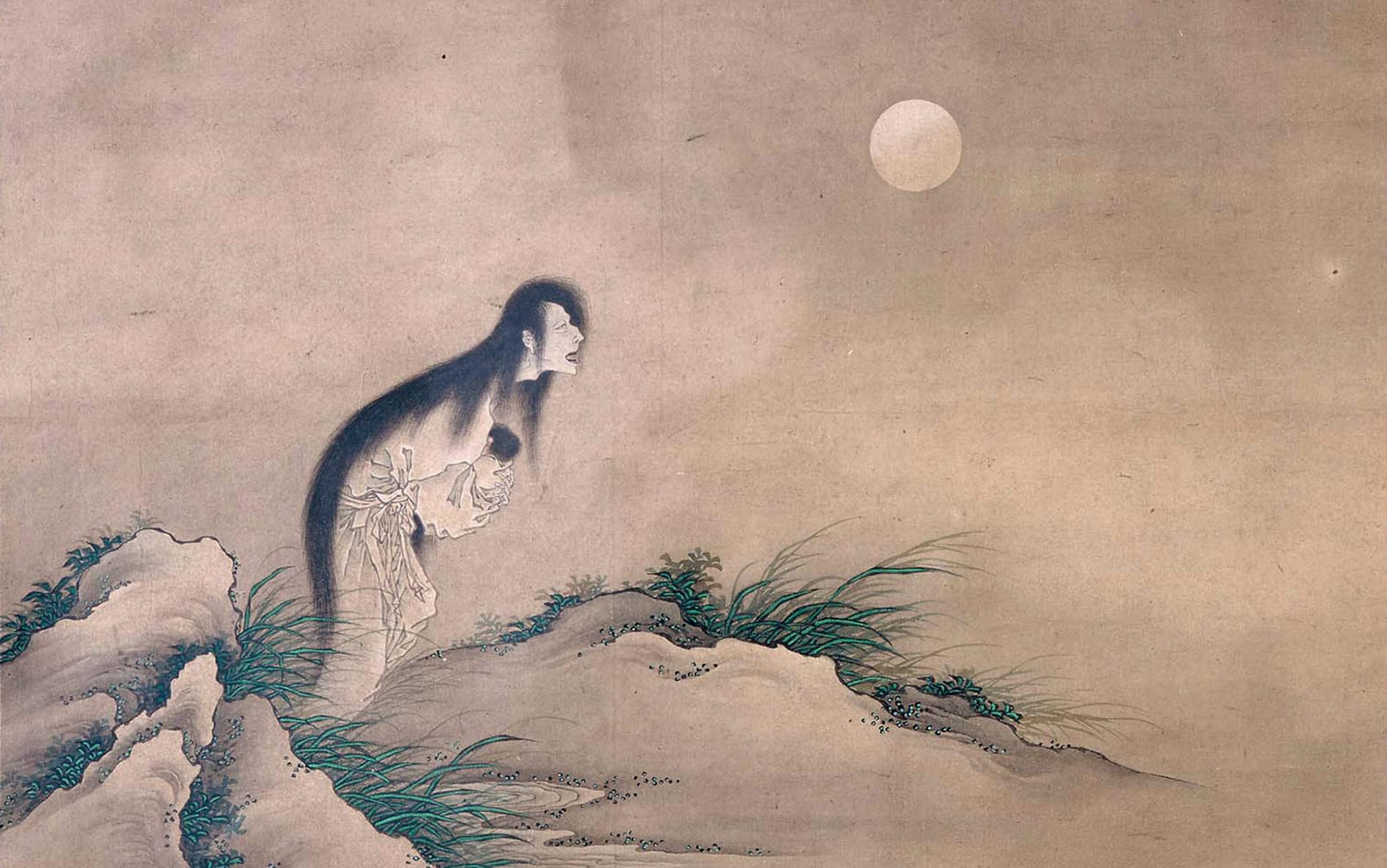

日本鬼似妖怪

至於日本文化中的「鬼」,字面上卻有別於鬼魂的「鬼」。因日本人口中的「鬼」是頭上有角、長有獠牙的惡魔,屬妖怪的一類,至於人死後離開軀體的靈魂,他們則稱之為「幽靈」。無異於中華文化對鬼的見解,日本人認為人死後靈魂會進入煉獄,等待自己的葬禮和超度儀式,事情若處理得宜,靈魂會成為在生家庭成員的守護,並在每年八月的盂蘭盆節回到人間接受家人的答謝。然而,人要是在非自然的情況下死亡,靈魂或會帶著強烈的負面情緒回到人間界,成為幽靈,在塵世的事情未有完滿解決之前,幽靈都不會得到安息,繼續困擾在生的人。而在不知情的情況下過世的人,亦會成為「地縛靈」,因為沒有死的自覺,亡靈只會一直留守在過世時的原地,重複某種動作。如非常受歡迎的卡通動畫《妖怪手錶》中的主角地縛喵,概念就是地縛靈的一種。

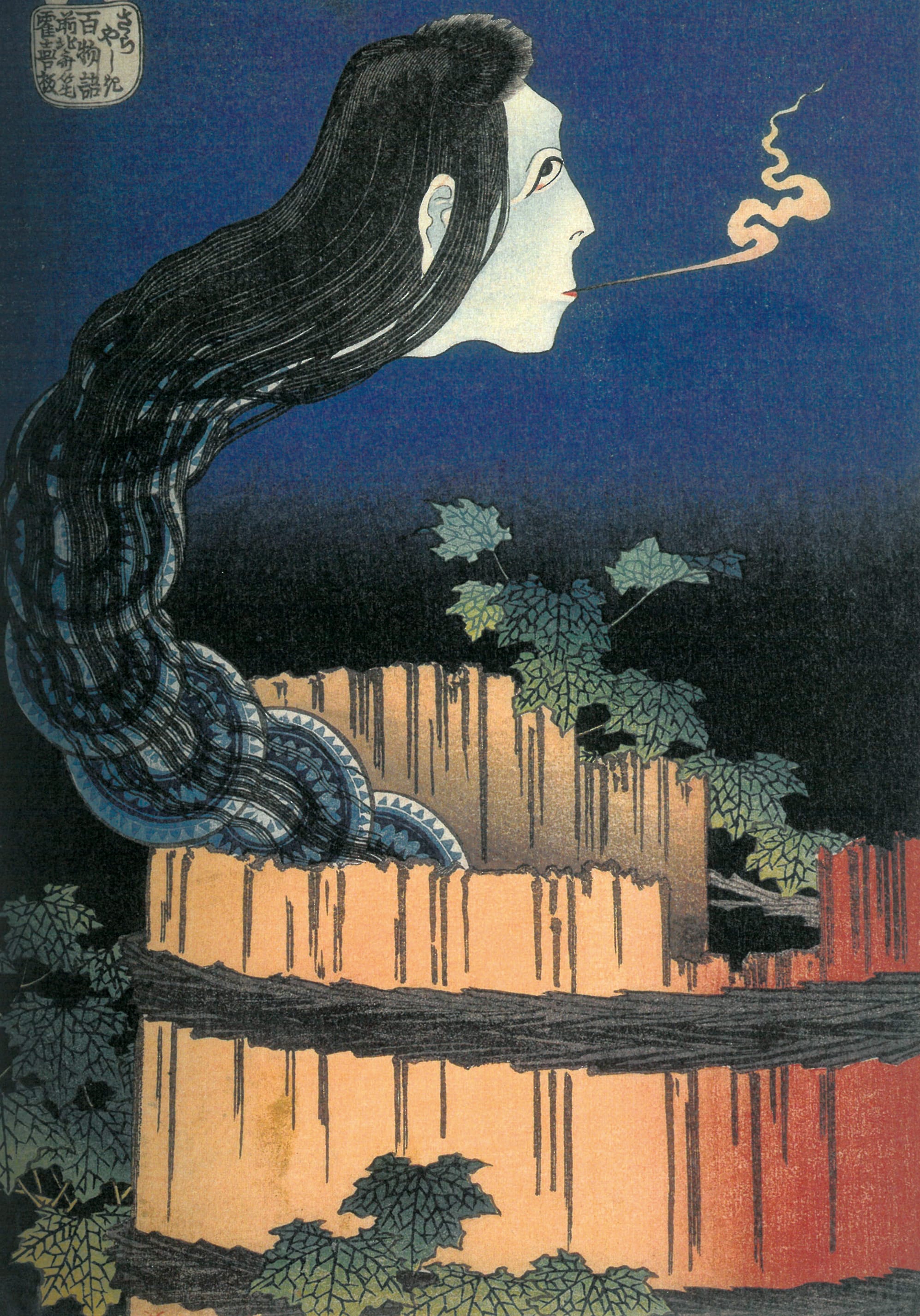

《皿屋敷化妝姿鏡》 豐原國周 阿菊是日本怪談「皿屋敷」中著名的女幽靈。阿菊因為生前不慎打爛了主人十枚盤子珍藏的其中一枚,被殺害後屍首被投入水井之中,於是阿菊的亡靈每日都在井底之中邊哭邊盤點盤子的數目。至江戶時代,故事更被改編成淨琉璃的歌舞伎表演。(中) 《新形三十六怪撰 皿屋敷阿菊之靈》 月岡芳年(右)

何謂怪?

鬼,是人死後的靈魂,那妖怪又是甚麼?從民俗學角度而言,可以簡略說成是異於正常的生物或者現象。

不論東西方文化,在文明發展的進程中都流傳著各式妖怪傳說,有學者曾把西方妖怪主要歸納成七大類:分別為變種的蜥蜴、魚及恐龍;變種的人類、動物及昆蟲;變種植物;怪物人;人造怪物;超自然怪物以及異域怪物,是故萬聖節人們打扮成狼人、科學怪人之類,它們實質都不是鬼,而是妖怪。而妖怪於中華文化當中,似乎就更加博大精深。事關早於戰國先秦年代,古人就修編了一本名為「山海經」的博物叢書,內容薈萃神話、地理、動物、植物、醫學、歷史、民族學等範疇,單是對怪獸妖禽的記載,就多達七十五種,六足四翼的帝江、龍頭人身的計蒙等等,光怪陸離,遠遠超乎人們的想像。

《山海經》 隨後於唐代傳入日本,造就了平安時代的妖怪風潮。前面有提及過,日本人認為人死後靈魂會化作「幽靈」,並不是「鬼」!而日本人心目中的「鬼」,則比較近似中國上古傳說中的「魑魅魍魎」,大抵就是各式山妖、水怪;又或者「付喪神」的概念,即物件放置不理超越百年,物件亦會化成妖。至於比較典型的日本鬼,則是身形魁梧、頭上有角以及長有獠牙的惡魔。因此當時盛行的《百鬼夜行繪卷》中的「百鬼」,所指的其實是妖怪。後來於十八世紀,日本博物學發展越趨成熟,當時八代德川將軍就下令於全國各地推行產物記錄與調查,更特別把「妖怪」納入生物欄目當中,掀起了一場妖怪革命。一直至幕末,哲學家井上圓了進一步提倡對妖怪進行學術研究,試圖從「妖怪學」打破傳統迷信觀念;而一眾浮世繪師亦把握當前機會,透過妖怪主題的板畫作品,以妙想天開的方式譏諷幕府政策的失誤、揭示社會的陰暗面,讓本來令人毛骨悚然的妖怪傳說,演變成一種大眾的娛樂。

付喪神概念是指物件放置不理超過百年就會「成精」,因此在日本妖怪傳說當中,就有油紙傘、燈籠的付喪神。