法國人文主義攝影:5位攝影師記錄巴黎的浪漫與詩意

攝影術誕生於法國,逾180年的發展也衍生出豐富而多元的攝影文化及流派。早期的相機笨重,往往只能定點拍攝風景或人像照片。1925年,Leica I相機的面世改寫拍照的方式,它擺脫三腳架的束縛,輕型的機身方便攝影師穿梭在街頭,記錄生活日常。

隨著《Vu》、《Regards》等刊物及攝影通訊社Rapho出現,孕育出André Kertész、Brassaï及布列松等攝影師,拍攝巴黎人的生活。二戰期間,德國入侵並佔領法國,許多文化與藝術活動紛紛停止,因此戰後的民眾更渴望接觸不同資訊,圖片刊物也迎來黃金時代,《Point de Vue》、《Paris Match》和《Réalités》等刊物均誕生在這段時期。這些圖像式新聞的報刊大受歡迎,為照片故事提供更大的空間,像布列松、Robert Doisneau及Willy Ronis等法國攝影師的照片均深受青睞 。

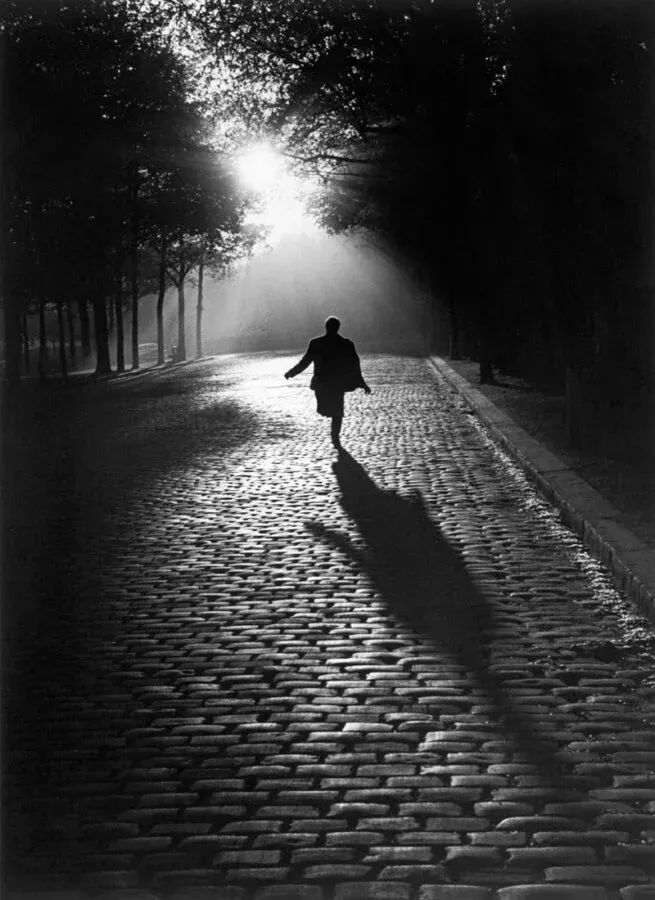

經歷過戰爭的殘酷,有感人類的生活脆弱而短暫,攝影師們把鏡頭轉向日常生活以及周遭的環境,在樸素的地方和面孔中尋找美麗,以一種簡單而真實的方式記錄生活。巴黎的街頭、咖啡館、樂天的兒童、親密的戀人,他們以隨身攜帶的小型相機快速而敏銳地按下快門,用自然光線拍攝黑白照片,唯美的光線、精緻的構圖,令他們鏡頭下的日常畫面顯得十分優雅,巴黎尤其如此。

法國是人文主義攝影搖籃地

Rapho是二戰後法國人文主義攝影 (Humanist Photography) 搖籃地,孕育出Willy Ronis、Robert Doisneau、Sabine Weiss等重要攝影師。誕生於法國的人文主義攝影 (Humanist Photography),有別人道主義(Humanitarianism)關懷的影像,不是以揭示民間疾苦、關懷世人為目的,也非拍攝有新聞價值的,而是透過攝影更廣泛地記錄法國的人文與文化,在平凡的日常生活中發掘幽默、詩意、浪漫的瞬間,這種拍攝手法有別於當時流行的新聞攝影或沙龍攝影,也算是自成一家。

隨著電視普及、圖片刊物紛紛停刊等原因,人文主義攝影在上世紀最後幾十年漸漸式微,由於這些攝影師在攝影史上有重要地位,對後世的攝影發展仍有深遠影響,以下五位來自法國的人文主義攝影師,布列松、Willy Ronis、Robert Doisneau、Edouard Boubat及Sabine Weiss,某程度上也定義著巴黎的浪漫與詩意日常。

布列松:提出「決定性瞬間」理念的紀實攝影大師

布列松 (Henri Cartier-Bresson, 1908-1999) 是上世紀最享負盛名的攝影家,拍攝過無數重要歷史事件,西班牙內戰、二次世界大戰、國共內戰、甘地葬禮等,甚至成為冷戰後第一位進入蘇聯的西方記者,因此被譽為「現代新聞攝影之父」。

1908年,他出生於富有的紡織家庭,讀書時期已對藝術、攝影深感興趣,經常參觀博物館及劇院等,正是自小有文學和藝術的薰陶,令他的照片有一種人文關懷。1930年代,他擁有人生第一部Leica相機,並很快在紐約Julien Levy Gallery舉辦首次展覽。不久後,他結識年輕的戰地攝影師Robert Capa,堅定地走上新聞攝影之路,拍攝過西班牙內戰。二戰期間,他為法國共產黨晚報《CE SOIR》拍攝照片時被納粹俘虜,囚禁近三年。

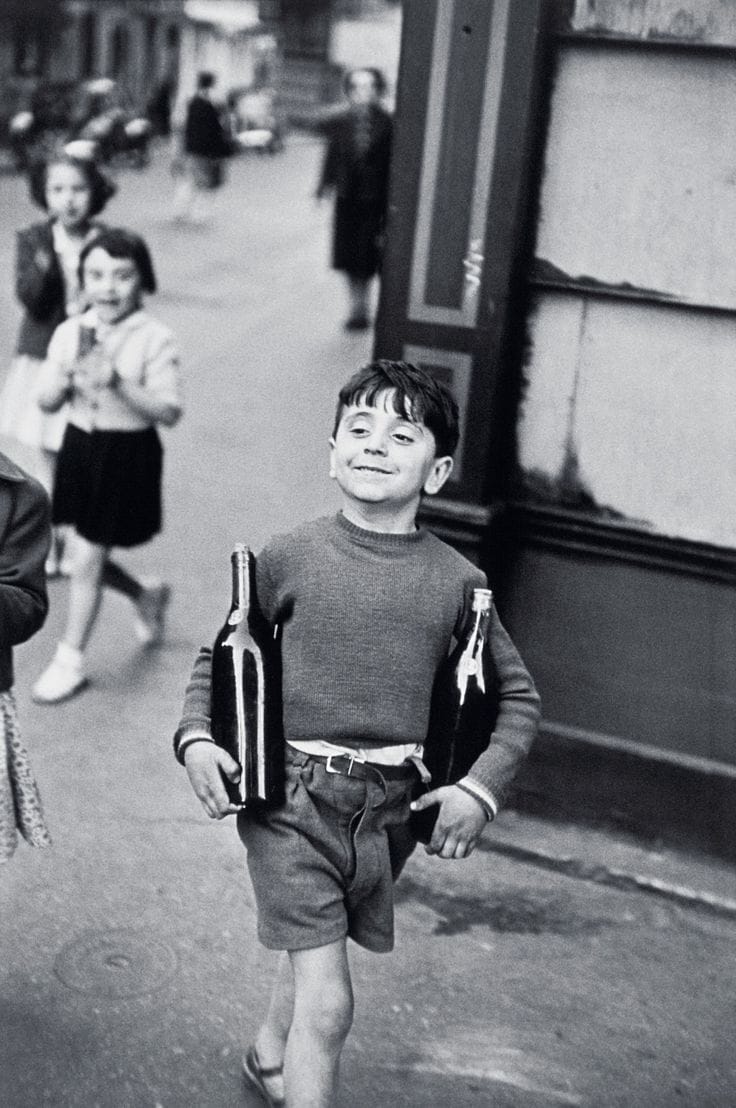

二戰後的1947年,他與Robert Capa等攝影師成立馬格蘭攝影通訊社 (Magnum Photos),為紀實攝影奠下重要基礎,一邊廂繼續在世界各地拍攝新聞事件及人文風景,另一邊廂在巴黎的日子裡,他同樣以隨身攜帶的小型相機捕捉有趣的畫面,如手捧紅酒的小男孩、塞納河邊的路人等。

1952年,他發表著作《The Decisive Moment》,提出「決定性瞬間」理念,至今仍有影響力。在他看來,生活中充滿各種偶然因素,一幅具備視覺衝擊力及精彩畫面的照片,往往都是轉眼即逝的,攝影師就要捕捉這一瞬間。這在他1932年的一幅黑白照片可見一斑,恰好捕捉一名男子跳過水窪的瞬間,定格經典一刻。

被譽為「世紀之眼」的布列松,在1970年代逐漸放棄攝影,將熱情重投兒時的繪畫樂趣 ,1975年還在紐約Carlton Gallery舉辦首個素描畫展。他說,Photography is an Immediate Action, Drawing is Meditation。

Willy Ronis:首位為著名雜誌《LIFE》拍攝的法國攝影師

出生於巴黎小康之家的Willy Ronis (1910-2009) ,自幼練習小提琴,16歲擁有第一部柯達相機,從此開始他長達75年的攝影生涯,風景、新聞攝影、人像 (如畢加索)、時尚照片等,他的攝影題材非常多元化,即使在91歲高齡,仍為身邊朋友拍攝裸體。他最著名的影像,無疑是拍攝巴黎人的生活日常,用輕便的相機捕捉下花都的活力與社會變遷,為20世紀的法國留下珍貴的視覺見證。

1946年,他加入Rapho攝影通訊社,及後更成為首位為美國著名雜誌《LIFE》拍攝的法國攝影師,在1948至1950年期間拍攝工人示威運動等。1951年,紐約現代藝術博物館 (MoMA) 舉辦《Five French Photographers》展覽,匯聚當時最具代表性的五位法國攝影師,Willy Ronis的名字也在其中,重要性不言而喻。

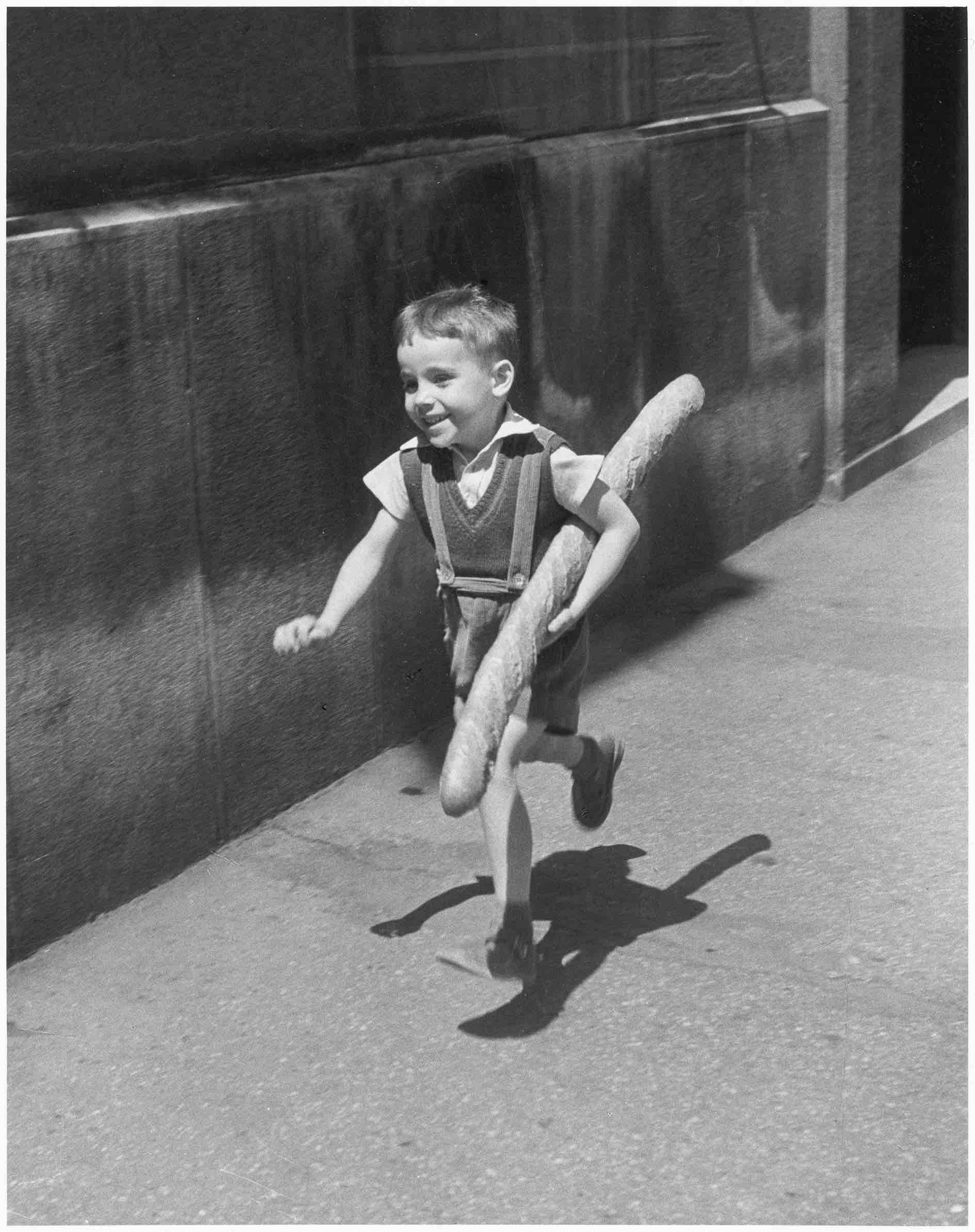

若說他廣為人知的作品,不得不提1957年的「巴士底廣場的戀人」《Lovers at the Bastille》,當時巴士底廣場七月柱頂的觀景台仍然開放,可看見巴黎聖母院及巴黎鐵塔等地標,他以此景觀為背景,捕捉一對戀人在觀景台互相依偎的畫面,展現出巴黎的浪漫一面。另一幅最家喻戶曉的代表作,是1952年拍攝的「買麵包的小男孩」《The Little Parisian》,Willy Ronis捕捉一位身穿短褲恤衫及毛衣背心的小男孩手抱著法式長棍麵包跑過,天真可愛的他面帶笑容,某程度上反映二戰後法國人的樂天精神。

身為蜚聲國際的攝影師,Willy Ronis曾在世界各地舉辦展覽,2005年在巴黎市政廳舉辦的回顧展,吸引逾50萬人次觀看,足見他的黑白影像有多受歡迎。2019年是他逝世10周年,香港大學美術館曾舉辦《從巴黎走到威尼斯:維利·羅尼的攝影之旅》,那幅小女孩在威尼斯一座橋上走過的經典之作也在其中,最近也在M+《黑白──攝影敘事》(Noir & Blanc—A Story of Photography)展覽中展出。

Robert Doisneau:捕捉巴黎的動感、純真與浪漫

巴黎被譽為浪漫之都,某程度上也有Robert Doisneau (1912-1994) 的功勞,廣為人知的「市政廳前之吻」《Le Baiser de l’Hôtel de Ville》,就是他的代表作。

1950年,攝影師在巴黎市政廳前見到一對情侶擁吻,來不及拍攝的他邀請二人再次擺出親吻姿態。這對從事戲劇工作的情侶,於是再次「演繹」浪漫之吻,造就這幅傳世的經典照片,可惜他們不久後分開了。

2012年4月14日是Robert Doisneau的100歲誕辰,Google Doodle用他的四幅巴黎照片來紀念他,因為他終其一生絕大部分時間均在巴黎拍攝,在日常生活中捕捉風趣幽默的瞬間。他最初在工藝學校學習雕刻及平版印刷,後來才慢慢轉向攝影,更成為雷諾車廠攝影師。1939年,他已加入攝影通訊社Rapho,二戰爆發後被徵召入伍,擔任士兵和攝影師,因傷緣故提早退役。

左:Le remorqueur du Champs de Mars, Paris, 1961. 右:Les Frères, 1934.

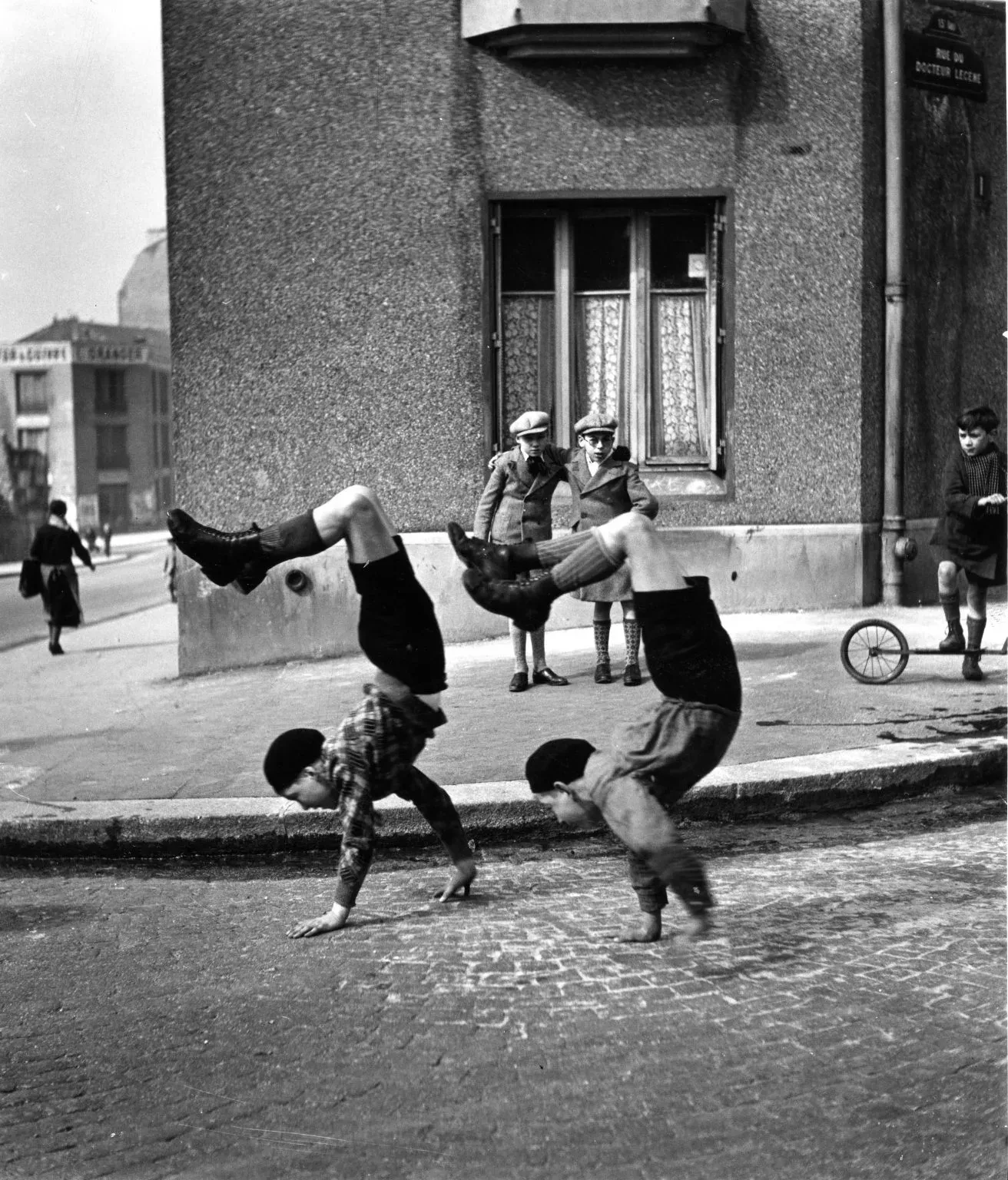

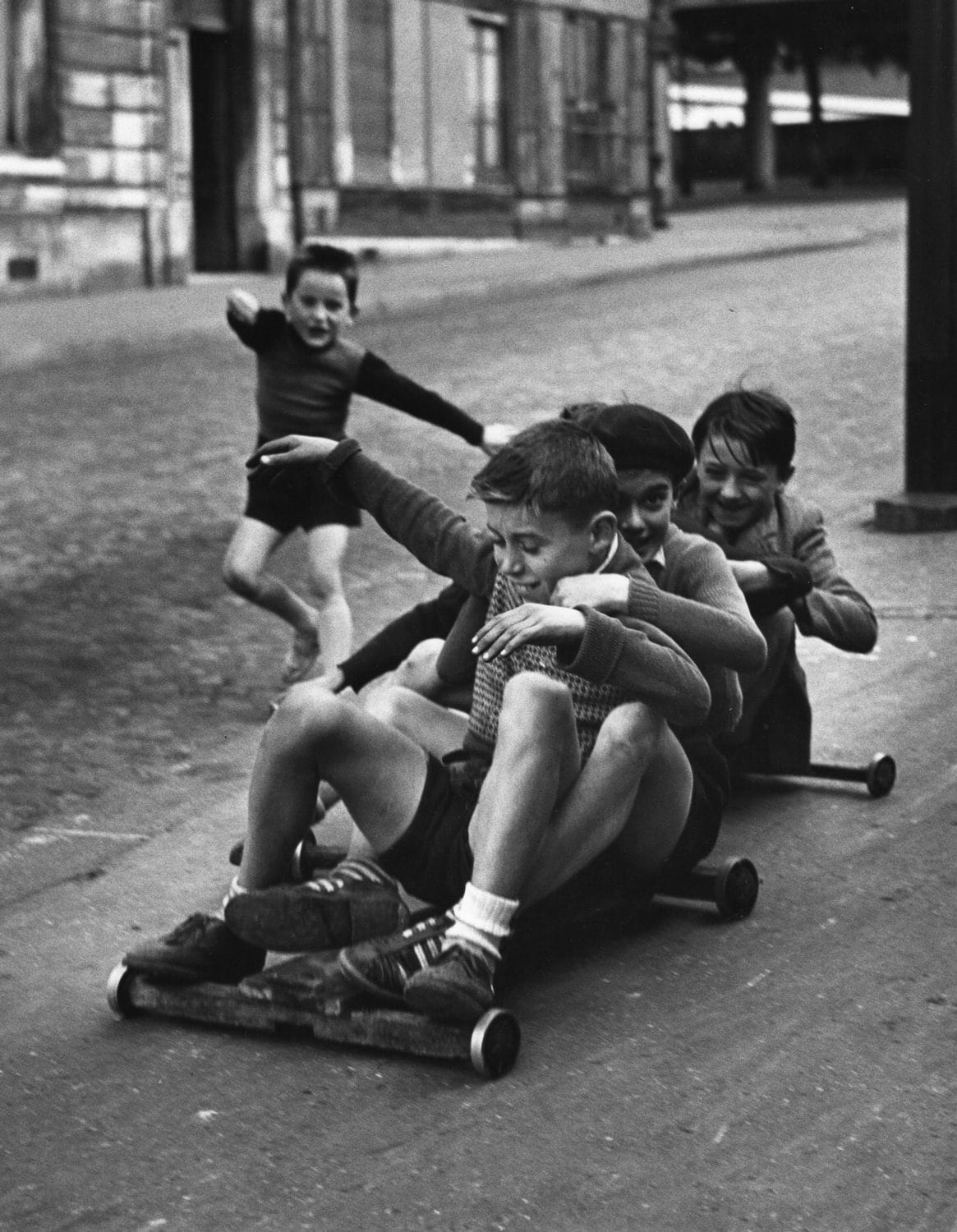

二戰結束後,他曾被《Vogue》雜誌聘為時尚攝影師,大膽地在街頭拍攝出不一樣的時尚照片。1950年代是他的巔峰時期,很多著名照片都是在這段時間拍攝,記錄巴黎人的生活百態,他總能在平凡的日常生活中發掘耐人尋味的畫面,捕捉那轉瞬即逝的幽默與歡樂,用手擋住相機的小女孩、倒立而行的男孩們,無憂無慮的孩童,既動感也純真,難怪有人說,看的照片就如看一齣靜態的法國電影。

隨著圖片刊物式微,後來的他轉而從事商業和廣告攝影,但他仍堅持拍攝巴黎風情。逾大半世紀過後,世人依然能從Robert Doisneau的照片中感受巴黎的魅力。

Edouard Boubat: 法國詩人眼中的「和平記者」

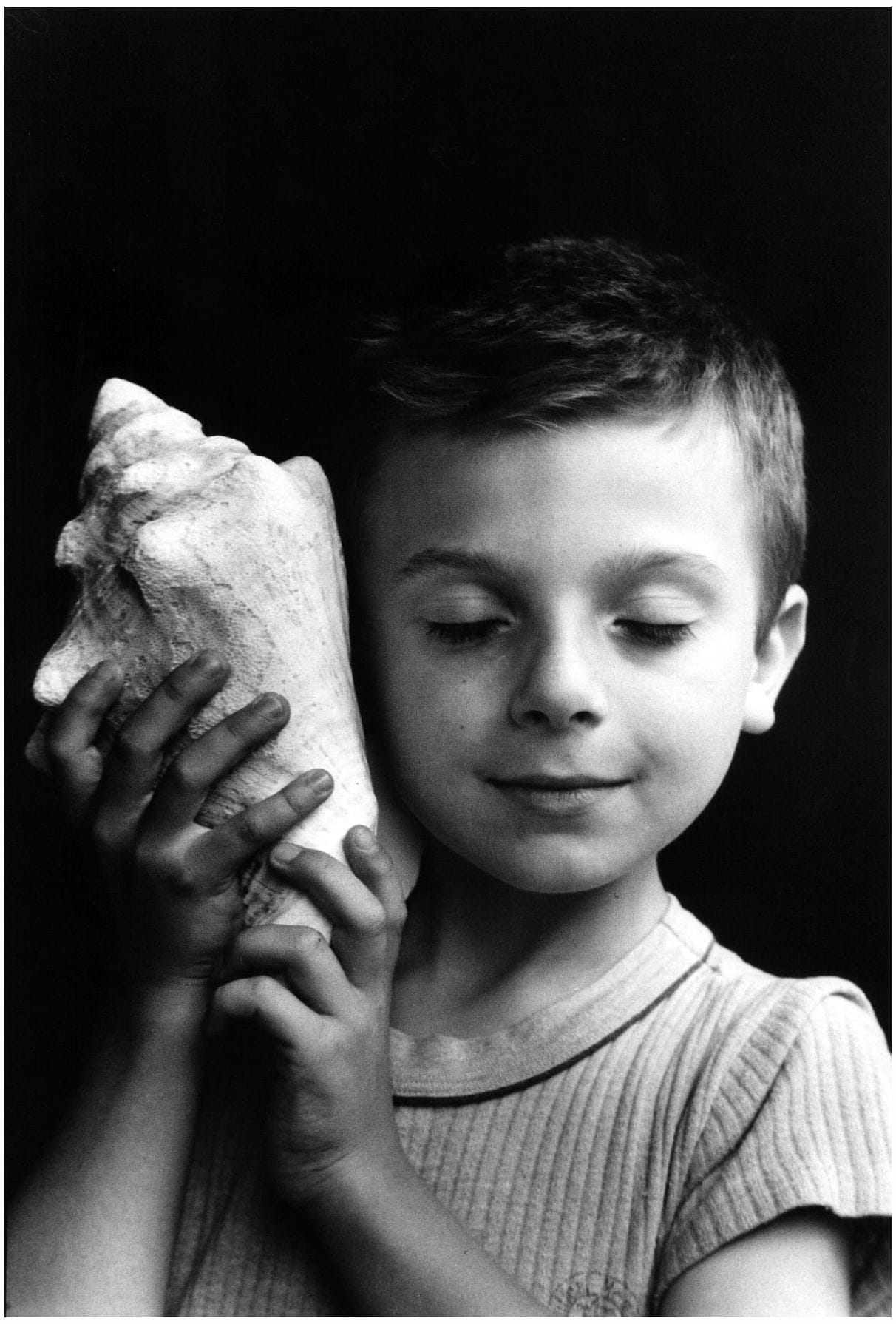

1955年,法國攝影師Edouard Boubat (1923-1999) 拍攝一位小男孩Remi將貝殼舉到耳邊,閉上眼睛靜靜聆聽「海」的聲音。這是他最著名的作品之一,畫面很平靜,承載著許多人美好的童年時光。或許正是這種不帶感傷的風格、沒有衝突、不見意識形態的畫面,他被法國詩人Jacques Prévert稱為「和平記者」(Peace Correspondent)。

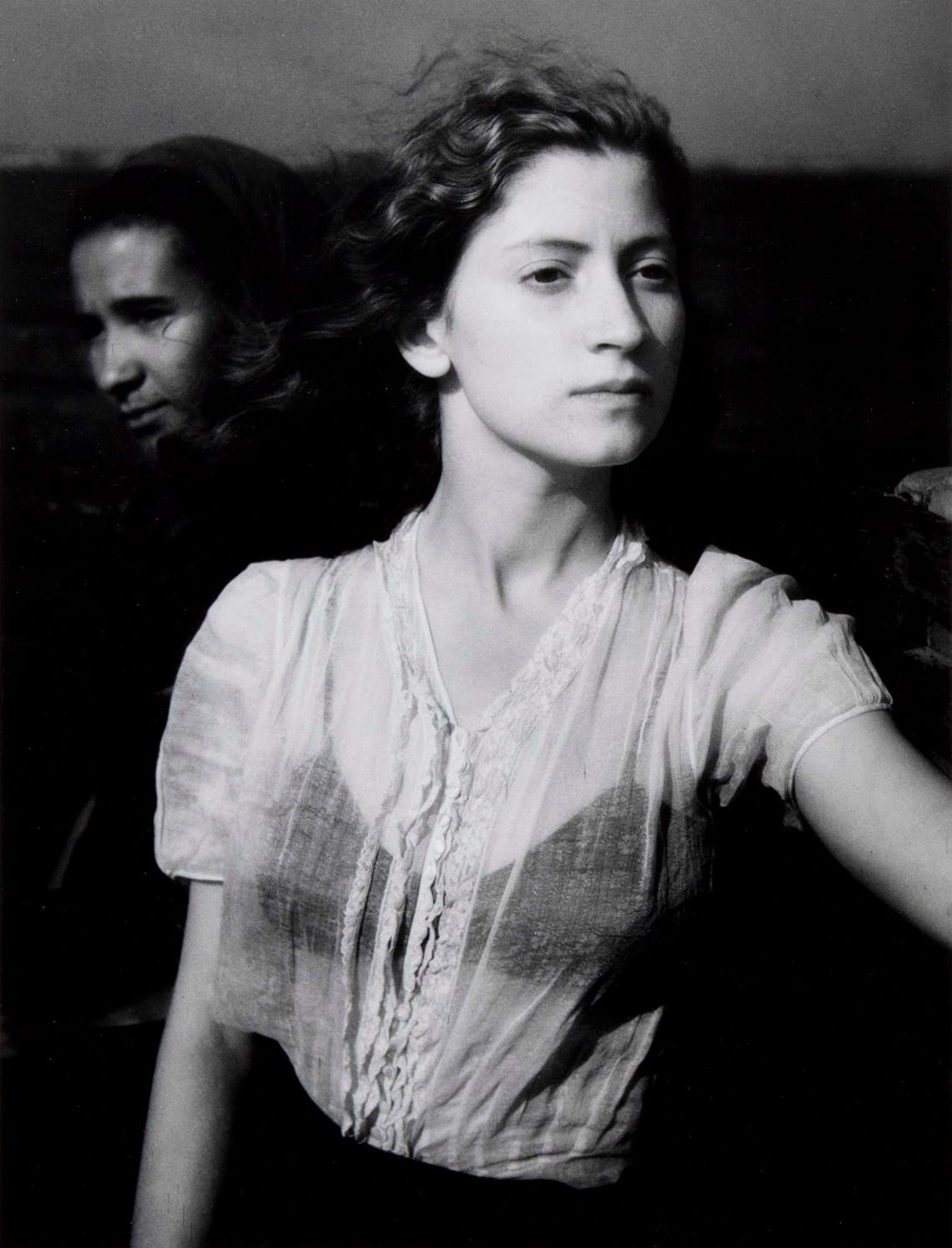

在1946年開始攝影之前,Edouard Boubat曾在印刷公司工作,之後加入人文雜誌《Realites》,在世界各地拍攝圖片故事。與同樣周遊列國的布列松不同,他對政治事件並不感興趣,拍攝的是印度教家庭、非洲的樹木剪影和拉丁美洲的兒童。身為人文主義攝影師,他擅於在日常生活中捕捉生命之美,喜歡拍攝女性、孩童、樹木、大自然,在細膩的相片中呈現事物的美感,鏡頭下的人物溫柔而自信。

左:Lella, Bretagne, 1948. / 右:

在攝影百花齊放的1950年代,Edouard Boubat憑藉一系列構圖巧妙的黑白照片令人著迷,雖然他的年齡比Brassaï、布列松等攝影師年輕,然而卻很快在巴黎攝影界揚名,不但與Robert Doisneau等攝影師一同舉辦展覽,作品還入選1950年代紐約現代藝術博物館(MoMA)的重要展覽《Postwar European Photography》(1953)和《The Family of Man》(1955)。

Sabine Weiss:最後的人文主義攝影師代表

今年是瑞士裔法國攝影師Sabine Weiss (1924-2021) 百年誕辰,年初黃竹坑Boogie Woogie Gallery曾舉辦《Sabine Weiss: A Tribute》紀念展覽以致敬這位最後的人文主義攝影師代表。

1932年,8歲的她以零用錢買下一部相機,開始長達逾80年的拍攝生涯。她自小已有很好的藝術薰陶,媽媽帶她參觀畫廊,身為化學家的父親則協助她沖曬菲林底片。21歲時,她成為職業攝影師,在日內瓦拍攝人像及廣告攝影。移居巴黎後,她認識法國攝影師Robert Doisneau,在他幫助下加入攝影通訊社Rapho,與Willy Ronis及Brassai等攝影師成為二戰後法國人文主義攝影的代表人物,為1950及1960年代的巴黎留下精采影像。

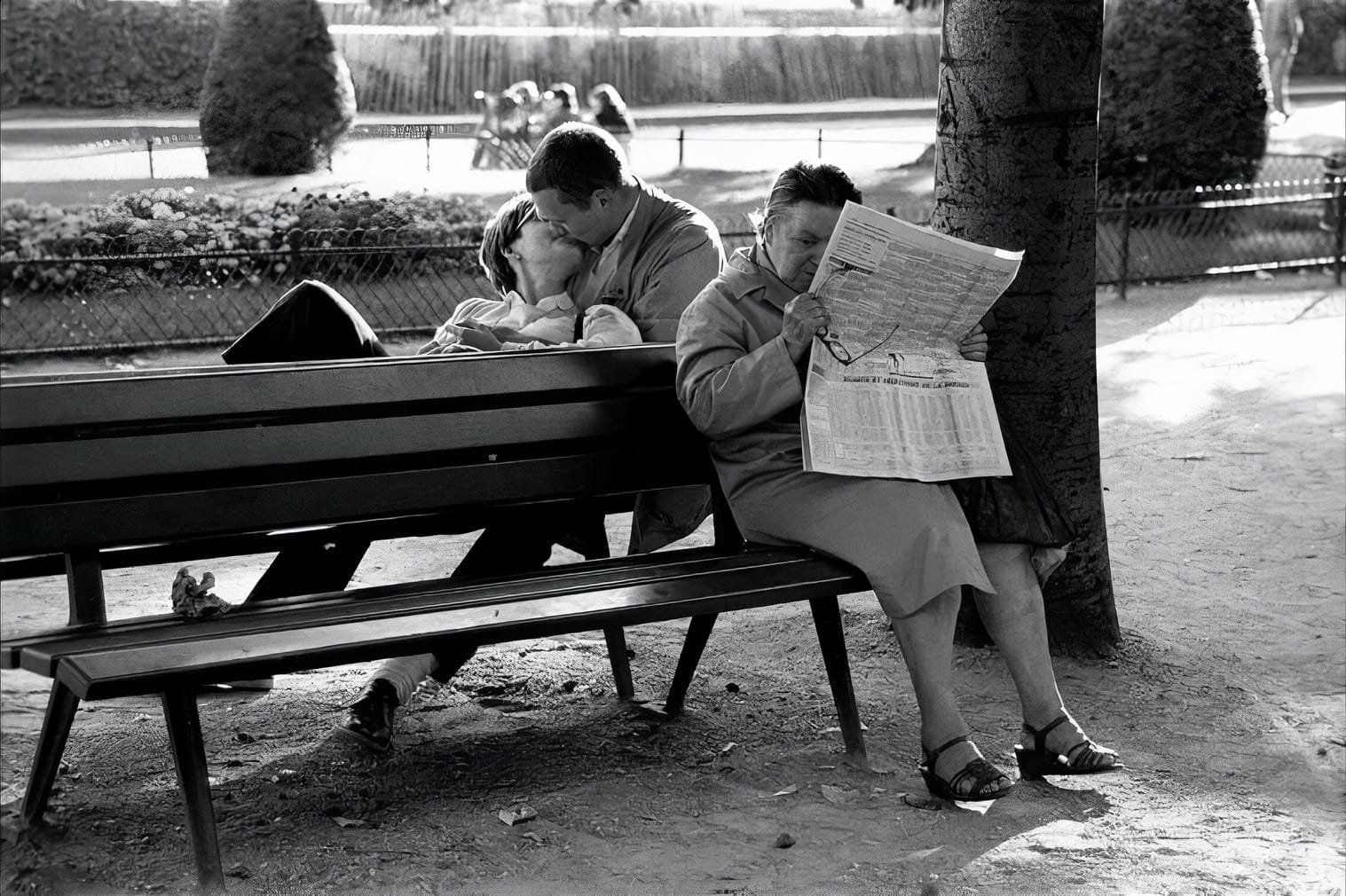

身為《Vogue》雜誌攝影師,Sabine Weiss曾為許多名人拍攝肖像,包括法國女星Jeanne Moreau、Brigitte Bardot及時尚設計師Coco Chanel等,在閒暇的日子裡,她喜歡漫遊巴黎街頭,隨性捕捉一般人的日常點滴,街頭玩耍的孩童、在長椅上擁吻的情侶與讀報的婦女形成有趣對比,呈現出巴黎的生活樂趣。紐約現代藝術博物館(MoMA)策展人兼美國攝影師Edward Steichen很欣賞她的照片,當他1955年在策劃20世紀最重要的攝影展覽《The Family of Man》時,便展出三張Sabine Weiss的作品。

與其他人文主義攝影師一樣,Sabine Weiss的照片並不壯觀,身為當中少有的女性,她的照片很細膩,平淡而直白地表現出二戰後巴黎的面貌,凝結人們的真實情感。即使在她90多歲時,仍對攝影充滿熱情,興奮地拿著相機拍攝,值得敬重。她說攝影是為了捕捉轉瞬即逝的事物,提醒世人生命的短暫。