以美食插畫療癒心靈 SIULUNGBAO ILLUSTRATION

「人生不如意事十常八九」雖屬老生常談,但又有多少個人能夠真正做到從容不迫、坦然面對?在過去數年,全球飽受疫症無情蹂躪,單是香港已盡見悲喜交集;有人為生計奔波勞碌,有人為防疫絞盡腦汁,亦有人因疫情打亂原有的生活節奏,反卻獲得更多時間去做自己想做的事情。然而美食插畫師COEY大概份屬後者,全因其筆下的「SIULUNGBAO ILLUSTRATION」(小籠包的美食手帳),正正始於2020年疫情期間。

疫情促成 化身美食插畫師

COEY從小已對畫畫產生濃厚興趣,而此興趣更由兒時一直維持至今。「我從小到大都很喜歡畫畫,不論是中學或是大學均有修讀相關科目,而自己閒時亦會畫畫。直至數年前正值疫情期間,因為經常留在家中而投放了更多時間去畫畫,當時我把自己喜歡的餐廳、那裡的裝潢與食物都記錄在畫作中,並分享到網上社交平台,想不到卻幸運地獲得他人欣賞,這亦是『小籠包的美食手帳』的由來;及後開始有不同機構邀請合作,就這樣成為了美食插畫師。」

「小籠包的美食手帳」打從2020年開始至今,其INSTAGRAM帳戶已吸納多達五萬四千人追蹤,當中可見COEY會選取各種食材作為創作主題,再就著該食材而延伸出更多與其相關的食物。作為一位美食插畫師,COEY又是否喜歡品嚐各種美食?「我的畫作會以食物作主題,全因我也很喜歡吃東西,甫看到美食就會很開心!然而我喜歡吃較清淡的食物,也很喜歡中式、日式料理,當然甜品亦然,特別是茶味的甜品,像是抹茶、焙茶、伯爵茶等等。」

美食插畫師COEY(左)

圖鑑排版 美食引起回憶共鳴

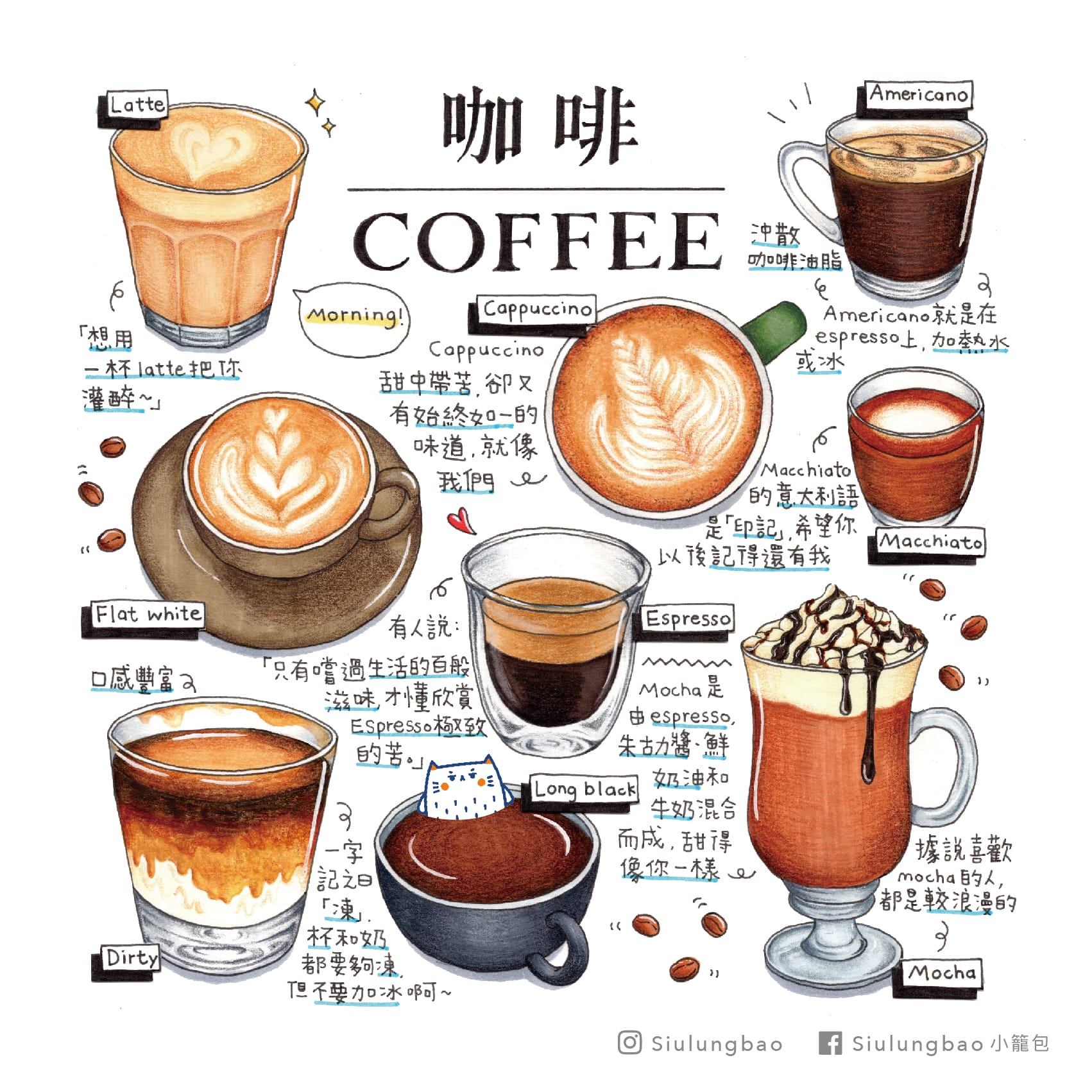

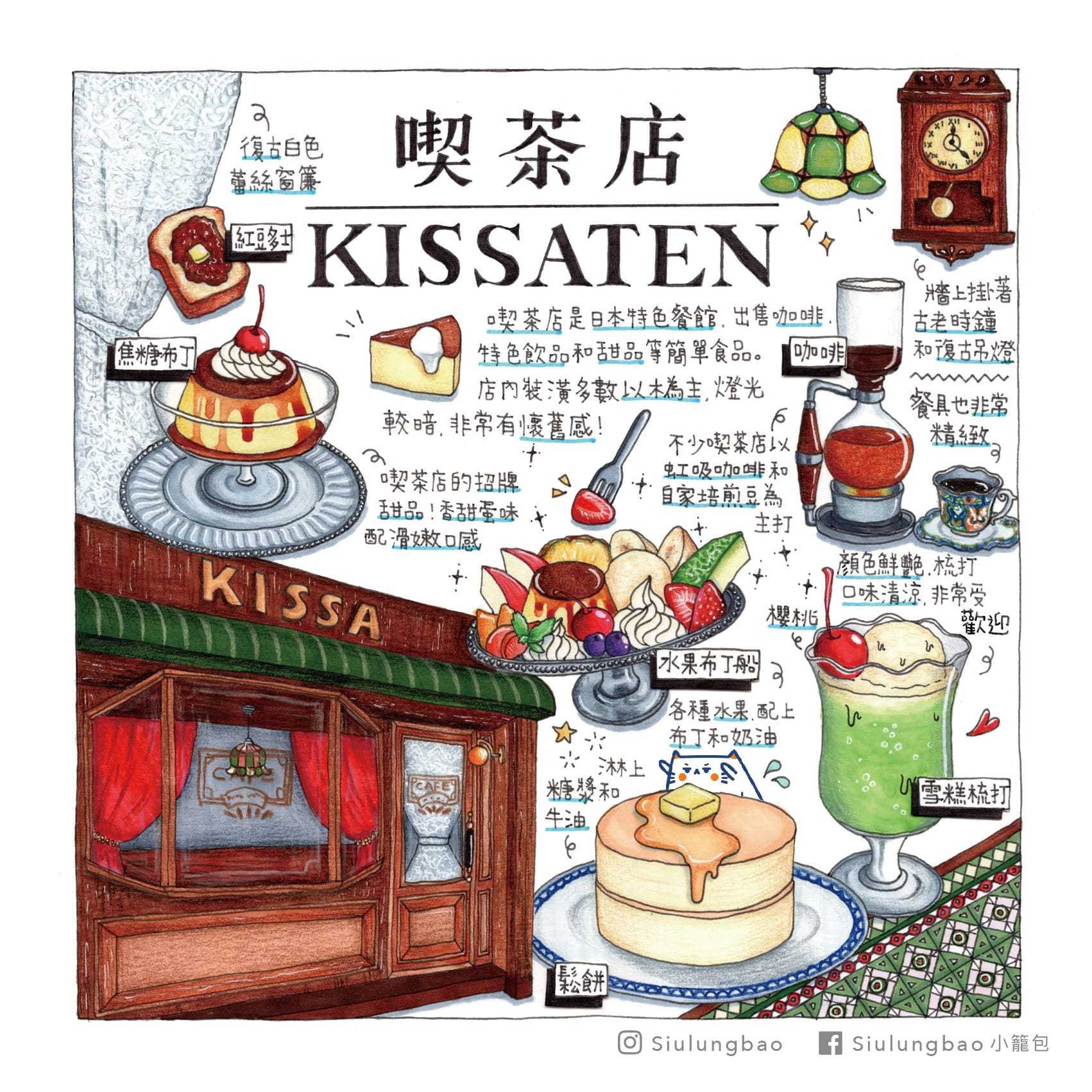

COEY筆下作品不但以讓人垂涎欲滴的美食作招徠,同時鮮豔繽紛的用色更叫人看得滿心歡悅,「我認為若看到鮮豔的顏色可以令人快樂,加上我自己很喜歡像圖鑑般的排版,因為整齊地排列在一起會有一種治癒的感覺,我想這些元素也算是自身作品的特色之處吧。然而有時候也會收到一些讀者的回應,指某種食物勾起了他們的回憶,對此我也感到很高興,因為可以透過作品來勾起大眾的共鳴。」

一張張呈正方形的作品,裡面包含多達十多款食物,雖然排版整潔簡約看似不複雜,但當中的作畫工序卻絕非易如反掌,「每次作畫前都要先蒐集資料,有些食物會親身嚐過,而有些則來自網上資料;然後就以鉛筆起稿排版,再以針筆勾勒出基本線條,最後就分別以箱頭筆、木顏色及水彩填色。」COEY雖然喜歡畫畫,但坦言沒有接受過正規的畫畫課程,因此她在創作初期亦曾遇上質疑自己的階段,「早在創作初期時常都質疑自己,並經常將自己的作品與他人比較,全因我希望自己能夠進步,但實情亦會令自己在創作道路上卻步,實在相當矛盾;後來我則明白其實藝術是一項很主觀的東西,我相信只要作品能夠帶給自己、別人一種價值,那就是好作品,所以我現時只會享受創作過程,多做點自己喜歡的作品,著重自己的意願才是最重要。」

港式喫茶 地道飲食文化

回望「小籠包的美食手帳」過往作品,不乏與喫茶文化相關的題材,而提到「港式喫茶」,COEY則認為不少食店類型都能體現到港式喫茶的精神,「我認為茶餐廳、茶樓都能夠代表到『港式喫茶』,因為當中提供了很多具備香港地道特色、又符合喫茶文化的食物,好像我也很喜歡吃的常餐、點心,或是飲料有如凍檸茶、香片等等,某程度上亦屬很多人的共同回憶。然而在過去,我也曾以一些具備港式喫茶元素的食物作為創作題材,例如咖啡、凍檸茶、珍珠奶茶等等。」

雖然「小籠包的美食手帳」僅創立數年,但連同早期的作品,COEY至今已曾創作逾百幅畫作,而單是「小籠包的美食手帳」已超過九十幅,問到COEY在未來會否嘗試創作其他題材的畫作時,她則答道:「當然會,我在過往其實曾嘗試以不同風格或其他顏料來創作,只是目前喜歡以美食手帳的形式來表達,而且暫時是讓我畫得最開心的方式。」提到未來的目標,COEY則希望能夠出版畫冊以及舉辦個人展覽,惟因為自身工作繁忙需要好好分配時間,故一直延遲了計劃,希望能在今年內實行。

SIULUNGBAO ILLUSTRATION

@Siulungbao 小籠包

@siulungbao

ABOUT THE VENUE

OASIS CAFE

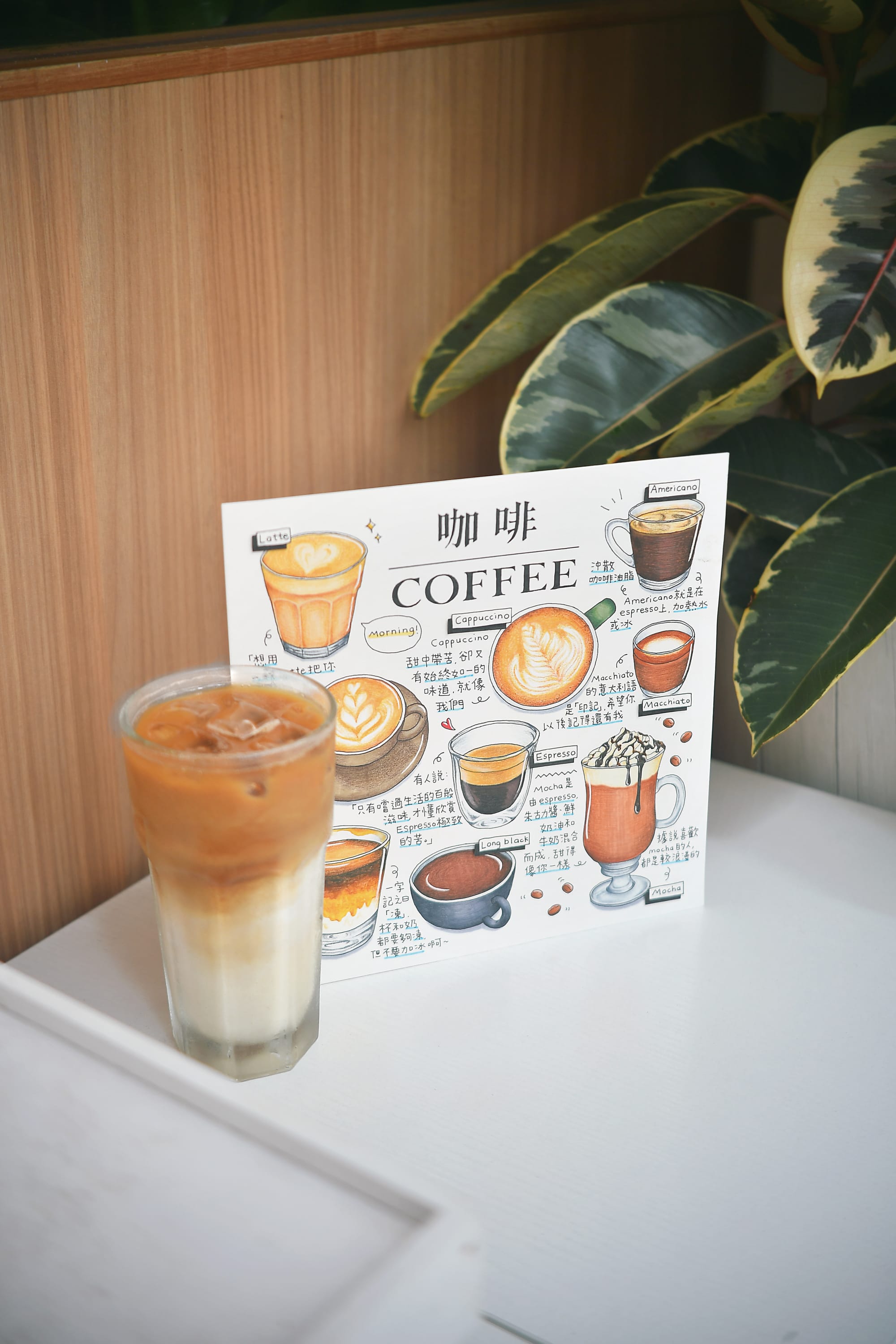

位於堅尼地城的OASIS CAFE集藝術與飲食文化於一身,不但主打健康輕食,有如酸種麵包、沙律咖啡、甜品等等,同時店內裝潢更滿載藝術氣息;全因主理人YAT MING從事設計行業超過十五年,參與範疇涵蓋圖像、網頁、產品以及室內設計,另外亦有進行AR、VR等媒體程式開發工作;正如OASIS CAFE店內劃出一部份空間,用以展示AR以及WEB 3裝置藝術,藉此一如店舖名稱般,致力於煩囂的城市內,實現一個可以讓人發揮想像空間的綠洲。

車厘茄水牛芝士酸種麵包 $88(左) PINK MORNING $68(士多啤梨/香蕉/奇亞籽/燕麥/杏仁奶)(中)

OASIS CAFE

地址:西環堅尼地城吉席街19號地舖

電話:9249 1635

◎text_坦拿 | ◎photo_ArChing | ◎venue_OASIS CAFE | ◎design_LeX